- “星耀中国科创未来”系列展览的第三套展览“...

- “带砺河山——四川平武土司文物精品展”在武...

- “欢喜宁波”温故非遗展在国家大剧院举行主题...

- 中国工艺美术馆(中国非物质文化遗产馆)“张...

- “开天辟地大事变”专题展览在上海社会科学馆开幕

- “龙吟书香——甲辰新春贺岁展”在国家图书馆...

- 2023年中国国际服务贸易交易会在北京国家会议...

- 中国非物质文化遗产馆隆重推出“遇见非遗:活...

- “伟大的历史转折——八七会议”专题展在北大...

《中国社会科学报》

语言学

-

现代汉字与最古老的甲骨文一脉相承,是中华优秀传统文化的重要载体。在信息时代,汉字是展现汉语信息不可或缺的载体,而汉字规范则是一件具有重要意义的大事。汉字规范使国内现代汉语文件和书籍的印刷,特别是大中小学教材的用字有法可依,并且使中文书写的信息能够顺利走向世界,使国际中文教育顺利推行,使中国文化与...详细

现代汉字与最古老的甲骨文一脉相承,是中华优秀传统文化的重要载体。在信息时代,汉字是展现汉语信息不可或缺的载体,而汉字规范则是一件具有重要意义的大事。汉字规范使国内现代汉语文件和书籍的印刷,特别是大中小学教材的用字有法可依,并且使中文书写的信息能够顺利走向世界,使国际中文教育顺利推行,使中国文化与...详细

-

语言与文化在历史的变迁中不断交融、相互作用,塑造着人们对世界的基本认知。作为农耕文化活化石的农耕语言,连接着过去与现在,不仅极大地满足了中国劳动人民在农业社会伊始沟通与交往的质朴需求,也充分展现了中国古老而宝贵的传统农耕文化,并在当代语境下依然具有强大的生命力。详细

语言与文化在历史的变迁中不断交融、相互作用,塑造着人们对世界的基本认知。作为农耕文化活化石的农耕语言,连接着过去与现在,不仅极大地满足了中国劳动人民在农业社会伊始沟通与交往的质朴需求,也充分展现了中国古老而宝贵的传统农耕文化,并在当代语境下依然具有强大的生命力。详细

-

语言是意识的外化,进入社会主流话语体系的关键词、核心概念,则是国家意志和对外形象的集中体现。以语言的多维变迁为镜像,可以折射出中国对外关系的发展演变,呈现中国在融入世界的过程中主体性愈加凸显的趋势,彰显中国积极参与并引领全球治理体系和新型全球化的态势。我们要重视语言的建构功能,发挥话语治理、语言...详细

语言是意识的外化,进入社会主流话语体系的关键词、核心概念,则是国家意志和对外形象的集中体现。以语言的多维变迁为镜像,可以折射出中国对外关系的发展演变,呈现中国在融入世界的过程中主体性愈加凸显的趋势,彰显中国积极参与并引领全球治理体系和新型全球化的态势。我们要重视语言的建构功能,发挥话语治理、语言...详细

-

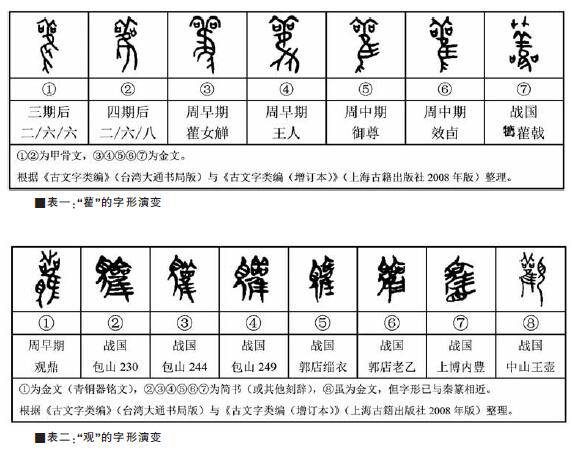

西晋的成公绥在《隶书体》中说:“皇颉作文,因物构思,观彼鸟迹,遂成文字。”这种“观看”的方式,使人们形成了一种结构迁移式的思维方式。“观看”这种行为涉及“观”字,而该字本身就体现了这种视觉方式的特征。所以,我们有必要从文字上分析“观”字所蕴含的深刻意义。 详细

西晋的成公绥在《隶书体》中说:“皇颉作文,因物构思,观彼鸟迹,遂成文字。”这种“观看”的方式,使人们形成了一种结构迁移式的思维方式。“观看”这种行为涉及“观”字,而该字本身就体现了这种视觉方式的特征。所以,我们有必要从文字上分析“观”字所蕴含的深刻意义。 详细