伊珀尔(Ypres)是比利时西弗兰德斯省靠近法国边境的一个小城。这个小城兴起于中世纪欧洲纺织业繁盛的时期,曾一度成为弗兰德斯布匹贸易的中心。

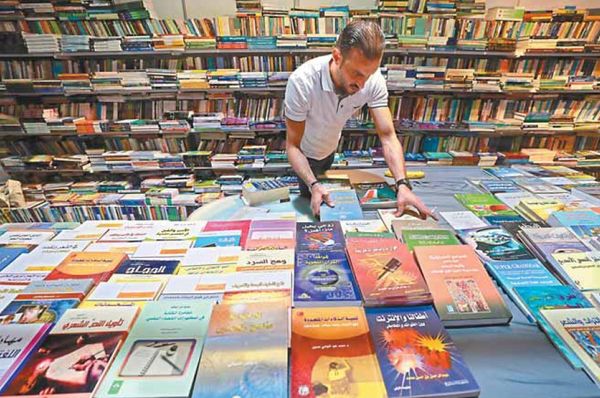

最近在欧洲发现的一幅照片显示华工在伊珀尔城墙附近汲水。作者/供图

位于市中心的纺织会馆建于1260—1304年间,是布匹交易的主要场所。纺织会馆后面,有一座建于同时期的圣马丁大教堂,纺织会馆前面,则是著名的大广场。大广场是位于整个城市中心地带的集会场所,也叫格罗特市场,广场也就是市场。随着几百年前布匹贸易的消失,伊珀尔又成为周边富裕农业区的中心,每逢周六,格罗特市场上就聚集起熙熙攘攘、摩肩接踵的人群,再现昔日繁盛的景象。环绕着伊珀尔,仍然可以看到大型的防御城墙、堡垒和护城河,这一方面提醒我们它曾经的富有和强大,另一方面则是让我们看到战争一直如影随形,争夺财富和控制权也成为伊珀尔动荡历史的一部分。

伊珀尔城至今还延续着一个传统节日——抛猫节,在每年5月的第二个星期日举行,这一天万人空巷,市民们都涌向纺织会馆前的格罗特广场,主题都是围绕猫来进行。节日上除了彩车、表演和化装游行,还有一个重头戏就是把“猫”从市中心的塔楼抛下摔死。有的旅行介绍说,伊珀尔的抛猫节源于中世纪,因为当时鼠疫肆虐,人们就以猫的牺牲来祈求鼠的“宽恕”。当时,猎巫之风正盛,黑猫也跟着被猎杀,或许是一个重要原因。但纺织会馆馆长邓杜文(Dominiek Dendooven)告诉我,人们之所以摔死猫主要是因为猫对当时盛行的棉纺织生产有破坏,它不老实的爪子经常会把织机弄得一团糟。那个用来抛下猫的塔楼,其实本来也是纺织市场的一部分。说到底,一个地方习俗的形成还是建立在具体的社会生产基础之上。随着文明的进步,伊珀尔的猫不再遭受这个厄运,小丑手中抛下的“猫”已经变成了可爱的玩具猫,人们则以能够抢到这些玩具猫为幸事。

第一次世界大战期间,伊珀尔位于西线战场的突出部,具有极其重要的战略地位,三次伊珀尔战役使这个地区成为双方新武器和新技术的试验场,变成名副其实、尸骨纵横的“死亡地带”。

第一次伊珀尔战役于1914年10月19日开始,英军率先从伊珀尔发起攻击,在双方均付出巨大牺牲后,战场陷入胶着。伊珀尔城在德军猛烈的炮火轰炸中燃起熊熊大火,包括纺织会馆在内的许多中世纪建筑变成了断垣残壁。德国著名版画家凯绥·珂勒惠支的儿子彼得就是死于这场伊珀尔战役。战后,凯绥·珂勒惠支代表成千上万失去儿子的母亲,创作了那座矗立于比利时迪克斯慕德弗拉兹洛德军墓地旁的著名雕塑《阵亡儿子的双亲》,来表达沉重的悲哀。

1915年4月22日,作为报复行动,德军发起了第二次伊珀尔战役。这场战役因为首次大规模使用化学战剂而在战争史上臭名昭著。一种战争毒气也因此被命名为Ypérite(芥子气)——Ypér(即Ypres,Ieper)+ite。关于这个与毒气有关的词,比利时西弗兰德斯孔子学院院长冯浩烈(Philip Vanhaelemeersch)还给我们讲了一个故事:在伊珀尔战地博物馆旁边的街道上,曾经开过一家名为Ypereat(戏仿Ypérite)的酒吧,引发当地市民的强烈抵制,最后这个酒吧以关门歇业收场。显然,毒气这个惨痛的印记仍然像疮疤一样牢牢地烙印在伊珀尔这座城市之上,它见证了欧洲文明最昏暗的时刻,并无法被后现代式的戏谑和虚无所轻易解构。

经过惨烈的战争,伊珀尔变成了死城和废墟。我们今天看到的伊珀尔并不是真正的中世纪建筑,而几乎是在“一战”之后整个重建起来的,只是在重建中尽可能复原了之前的街区和建筑形式。在1920年2月25日发行的《东方杂志》第17卷4号上,刊载了一幅伊珀尔(耶波勒斯)城市废墟的图片,醒目地显示这样几行告示:“This is holy ground,no stone of this fabric may be taken away,it is a heritage for all civilized people!”(“此系圣地,虽一石亦不能取去,此一切文明人类之遗产也!”)

“圣地”(Holy Ground)的说法主要来自英国人,从战争开始到结束,英国军队一直驻扎在伊珀尔,仿佛成了这座城市的主人。20万—30万名英国士兵被埋葬在伊珀尔周围的田野里。这里就像一座巨大的坟墓,在战后被当成了塑造种族或国家精神的神圣象征。正是依据这种构建“圣地”的设想,据说当时的英国战争事务大臣温斯顿·丘吉尔甚至提议,要把这座城市连同弗兰德斯原野上的英军墓地都买下来。前面提到的警示牌被竖立起来的目的,是为了制止战后伊珀尔乱搭乱建的无政府状态,并提醒当地人,大英帝国军队曾经为该地所作的牺牲和那些丰功伟绩。

但毫无疑问,英国人和比利时人以及伊珀尔的居民在这个问题上的看法,肯定存在着很多无法协调的矛盾,这一点也可以从战后弗兰德斯地区居民对英国占领者的反感态度上看出来。不过当时中国人对法比之间的边界还是有点分不清,《东方杂志》在给这幅城市废墟图片的注释中,把伊珀尔说成了法国的城市。这看起来很有戏剧性——其实伊珀尔在当时更像是英国人的战利品。今天的纺织会馆是战后按照原来的样子重建的。我们看到,离地一米左右的墙上仍然留着斑驳的炮火印记,而后面的教堂和修道院则保留着战争时被毁坏的面貌。这些建筑群都已被联合国教科文组织列入世界遗产名录,而且由于伊珀尔在大战中的重要位置,纺织会馆也变成了专门纪念“一战”的知名博物馆——弗兰德斯战地博物馆。

伊珀尔虽然曾经几乎被彻底摧毁,但并没有被敌人占领——尽管德国人就在几里远的地方,能将炮弹“倾泻”到这座城市里。联军士兵从伊珀尔的废墟经过,源源不断地开赴城外的前线,在密布的战壕中与德军展开拉锯战。而必经之路就是Menin Gate(梅宁门),它的原名之一是Hangwaert Gate(通往绞刑架的门),大概是因为无数次在敌我双方的争夺中易手,它才得了这么一个让人毛骨悚然的名字。在滑铁卢战役之前,它还曾短暂被命名为Napoleon Gate(拿破仑门),此后就被改为梅宁门。取这个名字,只是因为门前的马路通向20公里外的梅宁镇。

在伊珀尔战役期间,持续的轰炸让这条路变得坑坑洼洼、布满泥泞。在许多士兵的记述中,都有关于穿过纺织会馆前的大广场,踩着梅宁路的泥泞走向弗兰德斯旷野的经历。穿过城墙的缺口,他们再也没有城市的庇佑了。因此,伊珀尔在这场战争中具有高度的“共同”象征意义。人们在这里集结、开赴战场或者埋葬于此,它最终变成了一种精神上的共通之物,代表着某种残存的、坚固的、根源性的连接,战后修建的梅宁门就是这种精神象征的实体化形式。

实际上,梅宁门并不同于纺织会馆这样“修旧如旧”,它完全是重新设计的一座由石头砌成的纪念碑,一个用于庆祝胜利的凯旋门和用于举办悼念活动的坟墓广场——它面向城外星罗棋布的军人坟墓,并将原有的城墙废墟有机地融合在一起,看起来气势雄伟。在梅宁门的所有大理石墙壁上,密密麻麻地镌刻着5万余名英帝国阵亡将士的名字。许多人可以在这里寻找到他们死于“一战”的先辈,献上一束虞美人花环来祭奠亡灵。当然,梅宁门的纪念对象不仅限于刻有名字的阵亡者,所有死于“一战”的亡灵——甚至包括德国人都可以在这里被祭奠。这主要是基于一个扩展了的反思战争、祈祷和平的意愿。

自梅宁门落成之后,纪念活动逐渐形成常态化的节目——“最后的号角”(Last Post),参加的人员也由当地人、英国人慢慢扩展到更大的范围。那种肃穆而略带感伤的号角声,除了在第二次世界大战德国占领伊珀尔的那几年之外,每天都会准时在梅宁门吹响,几乎很少停止过。时至今日,在任何一天的晚上八点钟来到梅宁门,都会见到来自不同国家、不同肤色的人们汇集在这里,聆听最后的号角声并一起祈祷和平。

据来自山东临朐的华工马春苓记述,“(1919年)6月13日,由乜哎铺南移20里,营于法国列黎城之西北,与加莱城东西相望,亦北省重镇。驻20日,至7月4日,复移比国伊普斯地。该地在巴比伦城东南20余里,适比、法、英、美与德军鏖战之中,蹂躏破坏,尤为特甚”。从马春苓描述的地理方位可以确定,位于巴比伦城(Poperinge)东南的伊普斯应该就是伊珀尔。马春苓所在的华工队显然参与了伊珀尔战场的清理工作,有资料也显示华工队在伊珀尔城的战后重建中作出了贡献。

我们的调研团队在伊珀尔住了将近一个月,虽然用脚步丈量过这座小城多次,但我们对伊珀尔这座城市历史的深度了解仍然得益于邓杜文馆长等人的介绍。弗兰德斯战地博物馆与伊珀尔城市博物馆比邻而处,它们都在重建的纺织会馆里面,市长的会客厅也设在这座建筑里。在我们即将离开伊珀尔的时候,Emmily Talpe市长专门为大家举行招待会并颁发证书。在致辞中,Emmily Talpe市长高度赞扬了华工为伊珀尔战后重建所作的贡献。