近年来,随着考古学的快速发展,逐渐出现了“精神考古”的概念,意在强调研究古人精神文化生活的重要性和迫切性。尽管精神考古的准确含义、系统的理论与方法等,至今还未形成,能否作为考古学的分支学科而独立存在,在学界也未形成统一意见,但探讨古人思想观念、宗教信仰和心理活动等精神文化层面内容的努力和尝试从未停止,并取得了不少成果。

齐故城布局发生改变

作为国家政治统治中心的都城,具有极其强烈的政治性和礼仪性,是国家最高统治者统治意志的重要体现。因此,从都城布局形态出发,可以窥见和探求统治者在城市营建方面的设计心理和规划理念,以期由具象层面“形而下”的观察上升到抽象层面“形而上”的研究。比如,商人修筑的大型宫室建筑和城址多朝向南偏西,这种规律性的现象反映了商人特殊的城建设计思想。

临淄齐国故城位于山东省淄博市临淄区,先后作为周代姜齐和田齐的国家都城。齐城由大小两城组成,大城始建于春秋晚期,小城时代较晚,始筑于战国早中期。春秋时期的宫殿区在大城内东北部阚家寨一带。小城位于大城外西南部,其东北隅嵌入大城内部,应是田氏代齐后田齐统治者的宫城,职能是“卫君”。当时,原大城内发现多处手工业作坊遗址和居住遗址,性质属郭城,职责是“守民”。

也就是说,战国时期临淄齐城的城市布局发生了重大变化,宫殿区由城内东北部转移到城外西南部,并以宫城的形式直接独立出来,从而构成城郭并列的形态。由此不难看出,田齐宫殿区似是在努力摆脱大城居民区的包围,有意弱化和疏远与大城的联系。

宫城防御性加强

这座小城(宫城)存在很多引人深思的独特现象。小城与大城相连的东、北两段城墙特别宽厚,多宽达50—70米,而西、南二墙则宽30米左右,宽窄差别十分明显。小城东墙和北墙外的护城壕沟也格外宽阔,宽达25米,比西墙、南墙外的壕沟宽度(宽13米)多出近一倍。同时,小城通往大城的东门和北门两侧的墙体构造异常复杂,皆建有城门附属建筑,两个门道呈现出“窄而长”的特点,这种设计与加强城门防御有关。小城东北角墙体较为宽大,似建有角楼类建筑,而且仅在东北隅内侧发现沿城道路。这些迹象清楚表明,两城之间存在一种十分尖锐的对立关系,大小城连接的部分是小城设防的重点,防御对象是大城居民。

小城的规划布局也耐人寻味。作为核心宫殿区的桓公台建筑群,位于城内西北部,其东北部为俗称金銮殿的10号建筑基址、东南部为冶铁作坊遗址、南部为铸铜和铸钱作坊遗址。这些遗址在小城西部宫殿区和东北部大城主要居民区之间,形成一个广阔的空间隔离带和军事缓冲区。这种区划安排非常有利于提高小城宫殿区的防御性。

此外,在大城内阚家寨一带原春秋宫殿区发现很多战国时期的冶铁、铸铜作坊遗址,应是田氏夺取齐国政权后,有意毁坏原姜齐宫殿建筑,遂直接将此地改设为手工业作坊区。这可能就属于文献所载的“灭其社稷,夷其宗庙”现象,具有明显的压胜性质。可见,小城的防御对象主要是大城内的姜齐遗民。

重新审视城郭关系

从以上分析可知,田齐统治者不仅将郭城(大城)视为宫城(小城)的主要防御对象,更是将宫城的对内防御凌驾于对外防御之上,呈现出“防内重于御外”的独特特征。

这也启发我们重新审视和思考宫城与郭城的关系。以往普遍认为,郭城与宫城之间是保护与被保护的关系,现在来看二者还存在着一种被防范与防范的特殊关系。换言之,郭城既是宫城依靠的屏障,也是宫城防范的对象。二者既相互联系、相互依存,同时又相互对立、相互排斥。其中,齐国故城这组对立关系是田氏代齐这个特殊历史背景下的产物。田齐统治者吸取姜齐亡国的教训,对内特别是姜齐遗民怀有很大的戒心,为防止他们复仇复国竭力加强对郭城的防御。

这种强烈的防内心理在东周时期的其他都城也有体现,河南省新郑市韩国都城就是较为典型的一例。公元前375年韩国灭郑,并迁都新郑,在继续使用郑国都城的基础上,又对原有郑城进行了改建。首先,韩国在郑城中部新建一道南北向隔墙,宽达30米,东侧还挖有壕沟。原郑城由此被分割为东西二城,性质分属宫城和郭城。其次,这道隔墙北门附近的墙体形制较复杂,内部还建有两座夯土基址,这与加强城门守护有关。这些防御设施明显是针对东城(郭城)而建。

不仅如此,韩国还对郑国的宫殿建筑、祭祀遗址和国君陵区进行了有意破坏。比如,韩人毁坏原郑国宫殿台基梳妆台上建筑,并在上面开展铸铁等生产活动,这与上文所言田氏破坏姜齐宫殿区的做法如出一辙;在郑国中行社稷祭祀遗址肆意挖坑掘井,埋葬大量夭折小孩。此外还对郑国王陵区进行“精心”破坏,主要表现为:在陵区内兴建铸铁作坊,盗掘高等级大墓,把病死的儿童与身患残疾的人埋入郑公大墓墓道。这一系列现象表明,韩都城郭间的对立色彩极其浓烈,而这种对立主要来源于对郑遗民的防范。

墓葬方式服从整体规划

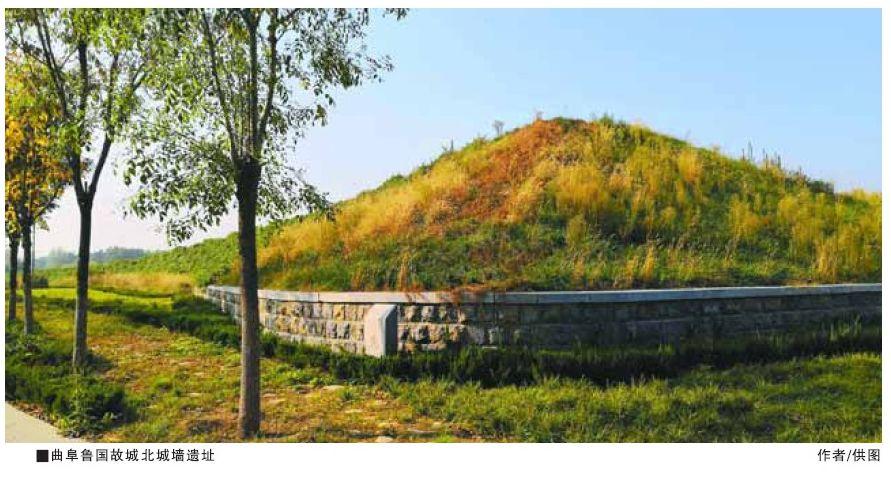

曲阜鲁国故城位于山东省曲阜市,是周代和汉代鲁国的都城遗址。多年的考古发现显示,鲁城内的墓地分为甲乙两组。二者葬俗迥异,墓主有别。甲组墓随葬陶器多见偶数组合,如四件鬲、四件簋、四件豆等,流行腰坑、殉狗习俗。族属是殷遗民和原住民(夷人),可能就是《左传·定公四年》记载的“殷民六族”和“商奄之民”。乙组墓则明显不同,随葬陶器常见鬲、罐组合,不见腰坑、殉狗现象,族属是周人。也就是说,这两大族群在鲁城内分开埋葬,各建有属于自己的独立墓地。这种现象一直持续到战国早期。

商周时代,讲究聚族而居,聚族而葬。两大族群墓地分置,说明他们生前也应是分开居住、独立生活的。既然殷遗民和原住民的丧葬习俗保持了很长时间,那么他们的生活习俗也应是如此。文献记载显示,两大族群建有各自的社坛——周社和亳社,彼此独立。《左传·定公六年》载:“阳虎又盟公及三桓于周社,盟国人于亳社。”可见,鲁国统治者在很长一段时间内,没有强行改变殷遗民和原住民的生活方式、丧葬习俗等文化传统,而是给予了很大程度的尊重和包容。这也进一步表明,鲁国可能对他们采取了怀柔的统治策略。

《史记·鲁周公世家》载:“鲁公伯禽之初受封之鲁,三年而后报政周公。周公曰:‘何迟也?’伯禽曰:‘变其俗,革其礼,丧三年然后除之,故迟。’”据此可知,伯禽立国时实行“变其俗,革其礼”的统治政策。这一点广为人知,人们也常用“变俗革礼”来形容鲁文化的特点。然而从以上分析来看,“变俗革礼”似乎不完全适用于鲁国都城的规划特点。

那么,为什么会出现考古发现与文献记载不完全符合的现象?张学海提出,伯禽建鲁时实施的变革并不是广泛的、彻底的,可能只是变革了与周人礼制最抵触的东西,如土地制度、人殉制度和饮酒之风等,殷遗民和原住民的其他风俗习惯和文化传统等很可能未被触动和改变。可见,“变俗革礼”可能不似人们通常想象得那样简单,实际情况很复杂,既有“变”也有“不变”。这也说明,鲁国采取的统治政策具有很强的灵活性和包容性,既积极推行周礼,对异族文化实施变革,同时又给予很大程度的尊重和包容。鲁国这种怀柔政策值得后人借鉴学习。

(本文系山东省社科规划青年项目“山东地区东周城市研究”(19DKGJ01)、山东省高等学校“青年创新科技计划”(2019RWD003)阶段性成果)

(作者单位:曲阜师范大学历史文化学院)