读了张懋镕教授新作《再谈义方彝和令方彝的年代问题》(《中国社会科学报》2022年11月17日第4版),忍不住要再说几句话。倒不是为了给自己争一个“后息者胜”的名义,实在是有关令方彝年代的问题太重要了,许多相关的历史与考古问题都卡在这里。不过,笔者对于争论的前景还是抱着乐观态度的,相信在历史学、考古学、古文字学等相关领域都已取得长足进步的条件下,辅之以一些新发现的器物,问题终究会得到解决的。

张懋镕教授的这篇文章是针对拙文《也谈义方彝和令方彝的年代问题》(《中国社会科学报》2022年6月23日第4版)做出的回答。遗憾的是,这篇文章对拙文提出的几个要紧的问题并没有给出正面回应,却去谈论考古类型学方面的问题。笔者不反对在对令方彝年代的考察中运用考古类型学方法,但感到仅仅使用类型学而放弃对铭文具体内容的考察,未必能取得很好的效果。即便使用考古类型学,也有一个如何使用的问题。有鉴于此,笔者认为有必要再向张懋镕教授请教如下几个问题。

如何运用考古类型学方法

笔者认为,要运用考古类型学解决令方彝的年代问题,最好的办法莫过于将之与一些同时代同类型的器物进行比较。如张长寿等先生为了说明弧壁方彝制作的年代,便列出了叔牝方彝、令方彝、折方彝进行类比。我们这里增列了几件与之同类型的器物,如荣子方彝、丐甫方彝等,它们都是成康时期的器物。其中,叔牝方彝的形制、花纹与令方彝最为接近,应是考察令方彝年代最好的参照物,结合叔牝方彝提到的王姒这一人物(王姒当即文王妃太姒),令方彝的年代当不难判断。

然而,张懋镕教授找来与令方彝进行类比的,却都是在它之前的器物,包括 方彝和义方彝。前者器形略高,体边近直,制作时间当在西周前期;义方彝的腹壁微微鼓起,亦属成王时期较早的器物,拿它们与令方彝进行比较,笔者认为只能得出令方彝的制作在成王早中期之后不远,最多在成康之际的结论,不能说它一定作于距这两件器物很晚的昭王时期。尽管令方彝的腹部鼓出比它们明显,但毕竟属于同一类型的器物,其纹饰、字形亦相近似,不会离它们太晚。考虑到昭王以后也没有再见到与之同类型的方彝,则说令方彝一定作于昭王时期,并不能使人信服。

方彝和义方彝。前者器形略高,体边近直,制作时间当在西周前期;义方彝的腹壁微微鼓起,亦属成王时期较早的器物,拿它们与令方彝进行比较,笔者认为只能得出令方彝的制作在成王早中期之后不远,最多在成康之际的结论,不能说它一定作于距这两件器物很晚的昭王时期。尽管令方彝的腹部鼓出比它们明显,但毕竟属于同一类型的器物,其纹饰、字形亦相近似,不会离它们太晚。考虑到昭王以后也没有再见到与之同类型的方彝,则说令方彝一定作于昭王时期,并不能使人信服。

至于说义方彝的圈足上有缺口,与 方彝、令方彝圈足上没有这样的缺口有别,从而证明令方彝的制作当在康王以后。笔者认为,这大概是一种误会。所谓“缺口”,实际上是器壁中央的扉棱在灯光下投在圈足上的一点阴影。义方彝的清晰照片体现得较为明白,西周以来方彝圈足上大概都没有缺口。

方彝、令方彝圈足上没有这样的缺口有别,从而证明令方彝的制作当在康王以后。笔者认为,这大概是一种误会。所谓“缺口”,实际上是器壁中央的扉棱在灯光下投在圈足上的一点阴影。义方彝的清晰照片体现得较为明白,西周以来方彝圈足上大概都没有缺口。

令方彝纹饰流行时期

对令方彝纹饰进行比较,是张懋镕教授考察令方彝时代的又一路径。然其所使用的,仍是考察令方彝器型的方法,即只比较令方彝与之前的 方彝、义方彝纹饰相同的特征。这样的比较能得出令方彝作于昭王时期的结论吗?张懋镕教授比较了这几件器物腹部上的兽面纹,认为它们双角上的所谓“华丽的花边”随着年代的早晚,所表现的夔纹形象逐渐减弱。对此,我们并没有异议。然而,这样一种比较对于论证令方彝作成于昭王时期似乎没什么意义。要证明令方彝作于昭王时期,关键仍是找到昭王时期这种花纹仍然流行的例证。但是,张懋镕教授只列出了义方彝器腹上的兽面纹纹饰,却没有列出令方彝器腹上的这种纹饰,这怎么能够证明令方彝作成于昭王时期呢?尽管张懋镕教授指出折尊、折觥和折方彝都装饰有这种纹饰,那也无法说明其观点,因为诸折器作成的时间最多也只能定在康王之世。对此,黄盛璋曾有过一段很精彩的论述,他说:“折所作有斝,过去认为斝‘只是殷代有之’,折斝不能过晚,上限可到成王,不能晚到康王。至于折尊、觥、方彝,形制、纹饰都比较早……置于昭世,实在过晚,昭王十九年已是昭王最末一年,次年即属穆王,折尊与同出之穆世丰尊比较,立见悬殊。”(黄盛璋:《西周微家族窖藏铜器群初步研究》,《社会科学战线》1978年第3期)

方彝、义方彝纹饰相同的特征。这样的比较能得出令方彝作于昭王时期的结论吗?张懋镕教授比较了这几件器物腹部上的兽面纹,认为它们双角上的所谓“华丽的花边”随着年代的早晚,所表现的夔纹形象逐渐减弱。对此,我们并没有异议。然而,这样一种比较对于论证令方彝作成于昭王时期似乎没什么意义。要证明令方彝作于昭王时期,关键仍是找到昭王时期这种花纹仍然流行的例证。但是,张懋镕教授只列出了义方彝器腹上的兽面纹纹饰,却没有列出令方彝器腹上的这种纹饰,这怎么能够证明令方彝作成于昭王时期呢?尽管张懋镕教授指出折尊、折觥和折方彝都装饰有这种纹饰,那也无法说明其观点,因为诸折器作成的时间最多也只能定在康王之世。对此,黄盛璋曾有过一段很精彩的论述,他说:“折所作有斝,过去认为斝‘只是殷代有之’,折斝不能过晚,上限可到成王,不能晚到康王。至于折尊、觥、方彝,形制、纹饰都比较早……置于昭世,实在过晚,昭王十九年已是昭王最末一年,次年即属穆王,折尊与同出之穆世丰尊比较,立见悬殊。”(黄盛璋:《西周微家族窖藏铜器群初步研究》,《社会科学战线》1978年第3期)

从兽面纹演变、发展的情况看,令方彝腹部上的兽面纹也绝不可能是周昭王时期流行的纹样。如张长寿等所谓,令方彝这样类型的兽面纹仅属于成康时期流行的连体兽面纹,从成王时期的堇鼎到令方彝、荣子方彝、王姒方尊到诸折器,所装饰的都是这种纹样。只是到了康王后期,才开始发展成为以后的分解式兽面纹,即将一个独立的兽面纹或连体兽面纹分解为各个不相连属的部分。著名的大盂鼎、扶风庄白出土的商尊、商卣,眉县出土的旟鼎,都属此类型(王世民、陈公柔、张长寿:《西周青铜器分期断代研究》,文物出版社1999年版,第236—239页)。可以比较一下令方彝和大盂鼎的纹饰,后者的兽面纹显然是由前者分解、发展而来的。这就排除了令方彝制作在大盂鼎之后的昭王时期的可能。

其实,反映令方彝制作年代的更重要的纹饰特征,还在于它口沿下的双尾龙纹和圈足上的小鸟纹。其中,双尾龙纹流行时间较长,自商代晚期至西周早中期的青铜器上都有它的身影,但如令方彝这种式样的双尾龙纹流行的时间则很有限,大致只限于商末周初到周康王时期,目前只可举出令方彝、圉方鼎、或父癸方鼎、斿父癸壶等不多几件,其年代都不下于康王时期。其中圉方鼎出自北京琉璃河西周墓,时代在成康之际,令方彝上的这种纹饰据分析不比圉方鼎晚(梁彦民:《殷周青铜器双身龙纹及相关问题》,《考古与文物》2006年第6期),这就与我们推定的令方彝的作成时间很接近了。

至于令方彝圈足上的小鸟纹,张长寿等的著作也早已给出了答案,说它是“典型的成康时期的”纹饰(王世民、陈公柔、张长寿:《西周青铜器分期断代研究》,第236页)。

总之,从纹饰上说令方彝作于成王时期(成王末年),证据是充分的。

令方彝铭的书风字形

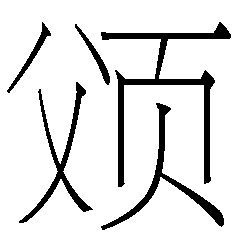

笔者在《也谈义方彝和令方彝的年代问题》中已指出,从铭文书风字形来看,令方彝非作于昭王时期是显而易见的,可用大盂鼎铭与之进行比较。大盂鼎作于周康王廿三年,若按令方彝作于昭王时说,它的铭文应较令方彝更为古拙,可是我们看到的,却是令方彝比大盂鼎铭古拙得多。一方面是铭文的书写。在令方彝那里,仍是商末周初的一套书写方式,只顾及字的纵向排列的整齐,不考虑横向的看齐。可到了大盂鼎那里,却是横向纵向的排列皆十分整齐。另一方面是各个单字的写法。令方彝的字形更具波磔体风格而多象形的意味。如一些含有人体形旁的字,包括令字、女字、既字、光字等,其表示人体下肢的部分,都是曲肢(跪姿)的形象,可是在大盂鼎中,却都已变作直肢。

今按,这两件器物铭文字形的差异不唯体现在此一个方面,还体现在一些字古今的不同写法上。如周、于、公、保、休、事诸字,这两件器物都有不同的写法,显示出不同的时代特征。

不用过多的说明,这二器铭文所反映的周初成康两代字形字体变化的基本轨迹,是一目了然的。例如公字,由“口”上两竖笔与“口”连为一体发展到两竖笔与“口”分离;周字,由雕琢治玉的形状发展到省去雕琢的痕迹;保字,则去掉其上面的玉字形旁(从玉,大概是表示高贵);事字,亦将其上部表示旗帜的部分省略。这些变化,反映了汉字由早期的象形字向以后规范的字体字形发展的一般规律,当然也显示了令方彝的字形字体一定要早于大盂鼎,不太可能将它置于大盂鼎之后的昭王之世了。

张懋镕教授膜视了有关令方彝与大盂鼎铭字形上的这些变化,选取了西周前期铜器中的公、宝、尊这三个字,希望通过它们的发展变化来论证令方彝作于昭王之世。但是,这三个字的前后变化是无法证明令方彝作于昭王之世的。

第一,先说公字。张懋镕教授举成王时期的小臣单觯等为例,说成王时期的公字,其口部上方两竖笔的上端,都是向左右撇开,而令方彝器盖内公字口部上方的两竖笔,却是上窄下宽,“近似穆王时期公字的写法”。这和实际情况不太一致,令方彝器上也有一篇同样内容的铭文,其多个公字口部上方的两竖笔,亦是向左右撇开的。而且,令方尊中的公字,也是这种写法。

我们不能仅仅因为令方彝盖上的公字口部两竖笔作上窄下宽的形状,就说令方彝所有的公字都是这种写法。如果要说其中哪种更流行,也只能选择前者,因为前者更多地见于周初,尤其是成王时期的铜器铭文。我们不妨将小臣单觯等成康时期铜器中的公字列出,与令方彝器上的公字加以比较,可见令方彝字形字体确实应归入成康时期流行的写法。

第二,宝字。张懋镕教授认为令方彝宝字的写法接近于昭王时期的作册睘卣和折方彝,因为其贝部下方的内卷处已出现了向下的两个竖道,这是晚期贝字的源头。这个说法的问题更多。其一,作册睘卣铭文中有王姜,王姜乃武王之后(文献称“邑姜”),她如何能活到昭王时期?其二,无法与作册睘卣记王姜命作册睘出使的时间协调起来,因为昭王去世的时间在他即位的十九年,我们很难想象他在这一年的十三月仍然健在。作册折的“十九年”与之相同,自然也不是昭王十九年。这些,都还只是次要问题,最主要的是令方彝宝字贝部下方的内卷处根本就没有向下的两个竖道。如果说令方彝盖上的宝字还看不太清楚的话,那令方彝器上的宝字(![]() ),其贝部下方内卷处就看不出所谓的两个“竖道”,即使有,也仍然是早期贝字下方向内上方支出的两个短刺状的笔画。总之,这个时候还没能出现所谓晚期贝字的“源头”。

),其贝部下方内卷处就看不出所谓的两个“竖道”,即使有,也仍然是早期贝字下方向内上方支出的两个短刺状的笔画。总之,这个时候还没能出现所谓晚期贝字的“源头”。

第三,尊字。张懋镕教授说:“成康时期尊字的‘阜’部作填实状,是较早的写法,昭王时期的‘阜’部作镂空状,是较晚的写法。”此说目的是要证实令方彝作于昭王时期,因为令方彝盖上的尊字确实如此作。但令方彝器上的尊字却是他所说的成康时期尊字的写法。其实,成康时期铜器尊字“阜”部作镂空状的并非个别,如成王时的攸簋、康王时的□作宗室簋、匽侯旨作父辛鼎等。尤其吴镇烽《商周青铜器铭文暨图像集成续编》所收义鼎(编号0122),铭称“义作父乙宝尊彝,丙”,当与新发现的义方彝出于一人之手笔(均称“父乙”),然其尊字所从之阜部亦是作镂空状。

总之,张懋镕教授举以论定令方彝作于昭王时期的这些例证几乎都是站不住脚的,倒是令方彝作于成王时期更有说服力,即便从字体字形来看也是如此。

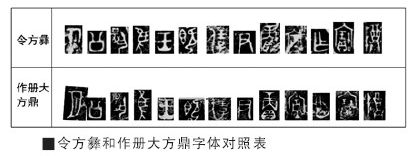

这里,我们想谈谈令方彝和作册大方鼎的关系问题。本来,根据这两个器物出自同一个家族,令方彝铭文称“用作父丁宝尊彝”,作册大方鼎铭文则称“用作祖丁宝尊彝”,判断作册令为作册大的父亲,应是顺理成章之事。但一些学者却倒过来,说作册令是作册大的儿子。他们理解令方彝铭文中的“父丁”就是作册大,而作册大方鼎中的“祖丁”作为作册大的祖父,乃是作册令的曾祖父。其原因仍是就这两件器物的字形在做文章。我们不妨把这两件器物的铭文字体(除去单独出现的字体)列出,做一番仔细比较。

以上共列出作册大方鼎的十三个字形,占了整个大方鼎铭文的三分之一。显而易见的是,两器文字的写法基本一致。不仅字的形状,甚至笔画走势也基本一致。这证明两件器物的作成时间应当离得很近,不会一个作于康王初年,一个远在昭王之世。由于作册大方鼎谈到这件器物是为了纪念“祖丁”而作,可判断其时作册大的父亲尚健在。而作册令不久前也才刚为自己的父亲(即令方彝铭中的“父丁”)作铸了祭器,我们因而判断作册令与作册大实为父子关系,他们都是在大致相同的时间纪念同一位祖先。

既然作册大方鼎是康王初年的作品,那么根据铭文中这些信息,令方彝的制作很可能就在成王末年。作册令应该自成王时期一直活到了他儿子所在的康王之世,这才有可能使他在自己的晚年再制造出作册令簋这样的作品。如是,作册令簋中一些字显示出较晚的字形特征,也就好理解了(亦非太晚,不至晚到昭王时期)。如其中令字、姜字下的“女”部已不再显示出人的曲肢,尊字酉部的上端已增加了两竖一横,已经接近于诸折器这些康王后期器物的字形了。我们没有必要把作册令簋中这些较晚的字形特征上拉到成康之际,并以此为理由去否定令方彝作成于这个时期。

亢鼎铭文提供新证据

实事求是地讲,以上有关令方彝作于成康之际,而非作于昭王时期的论证,不少是出于逻辑上的推断。如今,我们找到了支持这种判断的更有力的证据,就是近年新发现的亢鼎铭文。据刊布这件铜器铭文的上海博物馆原馆长马承源介绍,该器物1998年得于香港古玩市,为立耳三足的分裆鼎,乃西周早期分裆鼎的典型式样。马承源随即为该器铭文做出隶定并予以简单的注释和考订,其隶定的铭文全文如下:“乙未,公太保买大![]() 于美亚,才五十朋。公命亢归美亚贝五十朋,以

于美亚,才五十朋。公命亢归美亚贝五十朋,以![]() 、

、![]() 鬯、

鬯、![]() 牛一。亚宾亢骍、金二钧。亢对亚

牛一。亚宾亢骍、金二钧。亢对亚![]() ,用作父己,夫册。”

,用作父己,夫册。”

铭文记载的是一桩物资交易事,公太保要想用自己价值五十朋的香酒及一头牛等物,买得美亚的一块美玉,为此而派遣自己的下属亢经办这项交易。亢办完交易,并受到对方的犒赏,他因此作铸了这件追念父己的器物。

然而,我们关心的却是亢这个人物及其与公太保之间的关系。公太保按马承源的说法,乃是指召公奭,召公高寿,其时尚在人世,因而这件器物的时代,至少应在康王时。器物的主人亢,自然也是生活在这个时代。从亢鼎的器型与铭文字体字形看,说它制作在成康之际是没有问题的。

值得注意的是,马承源还特别指出了“亢这个人见于作册令方彝和令方尊”,称这两件器物的铭文记载了他和作册令都受到明公的赏赐,亢受到明公赏赐时被排在作册令之前,表明他作为明公的僚属,当时的地位已较高。

马承源特意指出的这一点十分重要。我们看亢鼎铭文中的许多字,包括亢字的写法,都与令方彝、令方尊一个模样,便不得不赞同马承源的这个论断。那么,反过来讲,说令方尊、令方彝作于与亢鼎大致相同的年代,即周康王或周康王之前,应当也不会有什么问题。

不过,马承源认为公太保是指召公奭这个说法却值得推敲。虽然传世文献中的太保就是指召公奭,但周初铜器铭文中的公太保却指的是另一位历史人物,即作册令方彝和方尊中的周公子明保。不仅亢鼎铭文中的公太保是指这位明保,旅鼎、御正良爵中的公太保也都是指明保。明保又称明公,他是成王时期任职为太保的一位公。马承源亦赞成亢这一人物就是在令方彝和令方尊中与作册令同时受到明公赏赐的明公僚属,既然如此,他就不可能同时是召公奭的僚属。我们看旅鼎铭文曾经记载旅跟随公太保一起征伐过东夷,而在 工簋(又称明公簋、鲁侯尊)中记载,这次征伐东夷的统帅却是明公,这表明公太保就是明公。而召公奭却从未有过领导征伐东夷的行动。当然,我们更有必要指出,这次征伐东夷的行动是在成康时期,旅鼎的型制、花纹与铭文字体都显示了它的制作是在这个时候。旅鼎亦是分裆鼎,与亢鼎相同,这样类型的鼎不可能产生在昭王时期。

工簋(又称明公簋、鲁侯尊)中记载,这次征伐东夷的统帅却是明公,这表明公太保就是明公。而召公奭却从未有过领导征伐东夷的行动。当然,我们更有必要指出,这次征伐东夷的行动是在成康时期,旅鼎的型制、花纹与铭文字体都显示了它的制作是在这个时候。旅鼎亦是分裆鼎,与亢鼎相同,这样类型的鼎不可能产生在昭王时期。

唐兰“康宫”说势难成立

如果要给以上论述一个总结,那就是这些论述只证实了令方彝的制作不会是在周昭王时期。众所周知,唐兰“康宫”说所主张的,即是认为令方彝铭文中的康宫即是周康王之庙,由此得出令方彝只能作于周昭王时期的结论。我们说令方彝非作于周昭王时期,等于是直接抽掉了唐兰“康宫”说立论的基础,“康宫”说势必难以成立。

这里须先弄清楚一个有关的认识,即古代的“宫”和“庙”的关系问题。这个问题,过去郭沫若、陈梦家等先生谈过,笔者的导师赵光贤先生也谈过,他们都主张“宫”是古代居住人的地方,不同于“庙”只是置放已故祖先牌位的场所。之所以出现将“某宫”与“某庙”混为一谈的情况,盖由于古人常将祖先的宗庙修建在祖先经常活动的宫中的缘故。但这也只是表明,“宫”是一个较大的范围,“庙”则只占宫中一部分地盘。《吕氏春秋·慎势》有一段讲“立国”的话,将“宫”与“庙”的关系讲得很是透彻,其言曰:“古之王者,择天下之中而立国,择国之中而立宫,择宫之中而立庙”,是庙乃建立在宫中心位置上的一座建筑。

其实,西周金文中也有一些反映宫、庙建筑格局的内容。如共王时期的吴方彝盖说,“唯二月初吉丁亥,王在周成大室,旦,王格庙……”先言王在周成宫的大室,然后说“旦,王格庙”,是宫、大室与庙并非同一个概念。此类的例子还可以举出不少。令方彝铭文中出现有“京宫”“康宫”与“周公宫”,它们也都不等于某人或某某人的庙,否则铭文中出现周公在周公宫发布命令的场景就不好解释了。借着说令方彝非作于昭王时期的机会,再来体会康宫非周康王之庙的道理,当有更深一层的体会。

唐兰先生固执于康宫乃康王之庙的主张,导致了他将一大批成康时代的青铜器都置放在昭王时期。首先是令方彝、令簋,然后是与之有系联关系的 工簋、作册

工簋、作册![]() 卣、旅鼎、御正良爵、叔卣、旟鼎、作册睘卣、作册折尊等一大批成康时代的青铜器,都纳入昭王时期铜器的名下,导致昭王时期的铜器数量大增,成康时代的铜器大为减少。在其《西周青铜器铭文分代史征》一书中,所认定的昭王时期的铜器就达到52件,而成王时期铜器仅有41件,康王时期更只有34件,未免太不成比例。须知,昭王在位仅有19年,成王在位则有30余年,康王在位也有28年,再考虑到成康时期正处于盛世的局面,昭王时期则已是“王道微缺”,一个时间短暂且又处于衰微的王世,所生产的青铜重器,无论在数量还是质量上,应该都不会超过它前面的盛世年代的。

卣、旅鼎、御正良爵、叔卣、旟鼎、作册睘卣、作册折尊等一大批成康时代的青铜器,都纳入昭王时期铜器的名下,导致昭王时期的铜器数量大增,成康时代的铜器大为减少。在其《西周青铜器铭文分代史征》一书中,所认定的昭王时期的铜器就达到52件,而成王时期铜器仅有41件,康王时期更只有34件,未免太不成比例。须知,昭王在位仅有19年,成王在位则有30余年,康王在位也有28年,再考虑到成康时期正处于盛世的局面,昭王时期则已是“王道微缺”,一个时间短暂且又处于衰微的王世,所生产的青铜重器,无论在数量还是质量上,应该都不会超过它前面的盛世年代的。

成康时期是我国历史上第一个盛世,后世史家艳称为“成康之治”。我想,我们的铜器研究也应当体现出这段历史发展的特色吧。

(作者系河北师范大学历史文化学院教授)