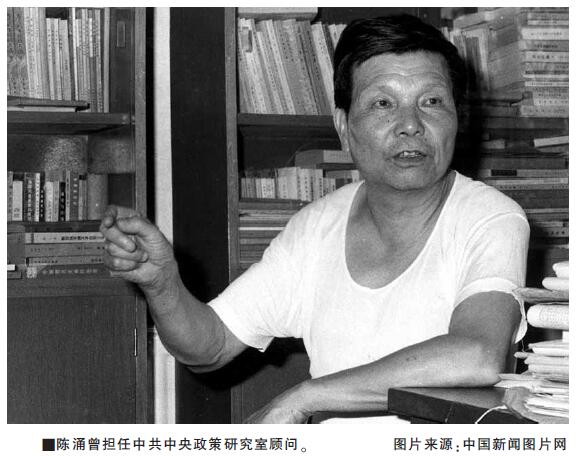

陈涌(1919—2015),当代著名马克思主义文艺理论家和批评家、鲁迅研究专家。广东南海人,原名杨熹中,又名杨思仲。1938年奔赴延安,先在抗日军政大学学习,次年转入鲁迅艺术学院文学系深造。1944年任《解放日报》记者,后任文艺副刊副主编。20世纪40年代,参与编辑“中国人民文艺丛书”。20世纪50年代,先后任《人民文学》《文艺报》编辑。1954年调入中国社会科学院文学研究所,任现代文学组组长、研究员。1957年,被错划为“右派”,下放农村。1961年秋,任教于甘肃师范大学(今西北师范大学)中文系,讲授“鲁迅研究”“茅盾研究”“曹禺研究”“列宁论托尔斯泰”等课程。粉碎“四人帮”后不久,陈涌被调回北京,先后任中共中央政策研究室文艺组组长,《文艺理论与批评》主编、名誉主编,《文艺报》主编,曾当选为中国文联第四届委员会委员,中国作家协会第三届、第四届理事会理事,中国社会主义文艺学会会长。陈涌在文艺理论与批评、鲁迅研究等方面发表了百余篇重要文章,先后出版了《文学评论集》(1953)、《文学评论二集》(1956)、《鲁迅论》(1984)、《陈涌文学论集》(1984)、《在新时期面前》(1993)、《陇上学人文存·陈涌卷》(2015)等著作。陈涌的著作曾先后获得《人民日报》文学评论奖、鲁迅文学奖、中宣部“五个一”工程奖、中国社会科学院文学研究所《文学评论》优秀论文奖等多种奖项。

作为起步于延安的文艺理论家和批评家,陈涌的理论研究和批评实践从一开始就打上了鲜明的时代烙印。在他早期的评论文章中,我们能清晰地看到延安精神的影响。他的评论创作和理论探索始终贯穿着一条革命现实主义的路线,在总结革命文学已有成就和经验、探寻现实主义文学健康发展的方向和道路方面,他总能自觉坚守历史唯物主义的根本原则和辩证唯物主义的基本精神。尤为值得注意的是,在其所有的理论性著述中,我们都能直接或间接地看到毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》的影响。

马列主义:共产党人的“终身课题”与“根本信仰”

1942年,陈涌在《解放日报》发表了一篇题为《关于形象和思想》的文章,对艺术形象和思想倾向性的论述在当时产生了较大影响。周扬曾经告诉他说,毛主席称赞他的观点,认为写这篇文章的是一个有思想的人。对于陈涌来说,学习贯彻毛泽东倡导的实事求是原则和俄苏文学中的现实主义精神,可以说是他在延安时期最重要的收获。那时的陈涌对西方文学尤其是对俄国文学中的现实主义文学非常入迷。不论是迦尔洵的小说《红花》,还是安特列夫这种具有现代主义倾向的作家,只要其作品深刻地表现了现实生活,陈涌都会爱不释手。延安的实事求是精神,更是让他坚信“一切东西都敌不过真实”。这为他毕生坚持现实主义理论打下了坚实的基础。

延安时期的学习,提升了陈涌的革命和治学热情。他在一篇怀念周立波的文章中说,周立波像一个平静的学者,在“名著选读”课程中,他讲高尔基,讲托尔斯泰,讲梅里美……周立波对作品的分析不但细致入微、条理清晰,而且娓娓动听,再加上他本人举止文雅、风度翩翩,很快便在同学中赢得了很高的赞誉。在这篇文章中,陈涌还说到了周扬和何其芳:周扬“讲艺术论,讲新文学史运动,每星期从城里骑马来学校给我们讲一两次,有时是光着脚穿草鞋的。他总是雄辩,有一种吸引人甚至慑服人的逻辑力量”;何其芳讲课很有特色,他上写作实习课,每次课都要评论学生的作业,那诗人般的热情和深厚的文学修养给陈涌留下了极为深刻的印象。

新中国成立后,陈涌在一系列文艺理论探索和思潮论争过程中表现活跃。作为“共和国的评论家”,他在1953年和1956年先后出版了两部文学评论文集,在当时产生了较大影响,其中不少文章至今仍然具有极为重要的启示意义。众所周知,20世纪50年代中期,文艺界流行的公式化、概念化、形式主义、庸俗社会主义、机械唯物论等消极倾向,压抑了社会主义文艺的蓬勃生机,这对刚刚步入文坛的青年危害尤甚。1956年,陈涌在《关于文艺特征的几个问题》的报告中,呼吁文艺尊重特殊规律,建议青年人深入到火热的生活中去,提倡书写真实、重视形象思维。这些切中文坛时弊的谈论,无疑是对庸俗社会学的一种抗争,对青年作家起到了积极的引导作用。在陈涌看来,“要发展革命文艺,首先要有一支坚强的革命文艺队伍,而坚强的革命文艺队伍的首要问题,是思想建设问题”。要解决好思想建设问题,自然离不开理论研究,这或许就是怀揣文艺理想的陈涌极为注重理论研究的原因。

由于特殊的历史背景和种种复杂的原因,新中国成立初期,“左”倾思潮在某些领域悄然滋长并蔓延开来。在意识形态方面的情况是,“机械反映论”高视阔步,“机械目的论”风行一时。据文论家涂途回忆,在当时的文学艺术领域中,“文艺为政治服务”的口号被简单化、片面化和庸俗化。当时的某些文艺理论与批评文章,无视精神劳动的复杂性和独特性,把文艺创作等同于按图索骥的“工艺性操作”,文艺作品这一贵在独创的“精神个体性”形式,被单纯当作现实社会的“传声筒”。陈涌痛感这一错误倾向对年轻的社会主义文艺产生了消极影响。他立即着手撰写文章,大声疾呼文艺的“真实性”和“艺术性”,试图给逐渐发热的错误文艺思潮泼一瓢冷水。

然而,树欲静而风不止,这股文艺思潮后来愈演愈烈。这种不良倾向让陈涌深感焦虑。他在《为文学艺术的现实主义而斗争的鲁迅》一文中说,文学艺术不同于其他意识形态的特殊性在于它的“艺术真实性”,“没有艺术真实性,便没有了艺术生命。艺术的政治价值和社会价值都是不能离开艺术的真实性而存在的”。“把艺术的真实性和艺术的教育作用分裂开来,其结果是艺术的政治教育作用,变成了在艺术的真实性之外附加上去的。这不但损害了艺术的真实性,而且这样的做法,即使在政治教育的观点看,也不能不是拙劣的。”(《陈涌纪念文集》)陈涌这一坚持真理的正义行动,竟然被一些宗派主义思想严重的人所利用,成为将他打成“右派”的重要罪状之一。

多年以后,陈涌念念不忘延安时期陈云同志强调政治学习的一次演讲。陈云说,学习政治不仅对作品有好处,对作家为人处世也有好处,政治可以使人“放开眼界,放大胸怀”,可以使人“去一些小气,少一些感伤”。“做文艺工作的同志,应该照实际办事,说老实话,听老实话,这对于同志、对于党、对于整个新文艺运动,都是有好处的,都是必要的。”陈涌在95岁高龄接受访谈时指出:马克思主义学习,“没有毕业,只有毕生”,无论我们干什么工作,都要“像陈云同志强调的那样学习马列主义,这是对我们思想影响最大的终身课题,更是我们共产党人所奉行的根本信仰”。

辩证统一:历史唯物主义与复杂文艺问题

1978年召开的十一届三中全会,标志着中国人民进入了改革开放和社会主义现代化建设的新时期。从此,当代中国的政治、军事、经济、科技、教育、文化等方方面面都走向全面开放。在各行各业逐步取得一系列举世瞩目成就的同时,西方现当代形形色色的文艺思想也如潮水般涌入,泥沙俱下。为此,陈涌旗帜鲜明地提出“建设中国化马克思主义文艺理论”的主张,并为坚持马克思主义指导地位、丰富马克思主义文论内涵付出了大量心血与汗水。诚如刘文斌教授所说,陈涌凭借他坚实的马克思主义理论功底和对中外文艺发展史的深刻了解,对文艺与政治、艺术与生活、艺术的主体与客体、作家的世界观与创作、现实主义与反映论、文艺中的人性与阶级性、艺术创作中的理性与非理性、历史唯物主义与文艺学方法论等重大理论难题,进行了细致而深入的探索,提出了许多深刻而独到的见解,为建设中国化的马克思主义文艺理论作出了杰出贡献。(刘文斌:《中国新时期文艺理论家研究》)

改革开放初期,由于部分人对“以经济建设为中心”的片面理解,社会上出现了“搞导弹的不如卖茶叶蛋的”“脑体倒挂”等不正常现象,拜金主义甚嚣尘上。这类现象在文艺理论领域尤为严重。不少“新潮”观点认为,文学理论中的“党性”“阶级性”“人民性”“意识形态性”等概念都只涉及文艺“外部规律”,真正的文学研究要探索“内部规律”“回到文学自身”,文学研究必须“向内转”。与此同时,要求指导思想“多元化”,提出马列主义“过时论”,认为毛泽东文艺思想只是“战时的文艺政策”等言论大行其道。有人甚至要求对既有文论体系“实行整体性的推倒重建”!面对种种气势汹汹地贬损马克思主义的“新潮理论”,陈涌旗帜鲜明地指出:“马克思主义在文艺上的指导作用,也和它在中国的整个政治生活、思想生活中的指导地位一样,是确定了的,摆好了的,没有马克思主义便没有社会主义,也没有社会主义的文艺。”(陈涌:《在新时期面前》)

在陈涌看来,马克思主义文论是以迄今最先进的哲学为理论基础的科学。“那种将马克思主义所揭示的关于文学与政治、文学与社会生活、作家的世界观与创作方法等一系列重要的美学原则说成是‘外部规律’,在理论上是不能成立的,在实践上也会带来有害后果。”“它正是为那种对艺术创造抛弃思想要求的文艺批评提供理论根据。”“如果一定要问历史唯物主义所阐明的普遍规律对文艺来说是外部规律还是内部规律,那只能说,这是最深刻、最普遍的内部规律。”陈涌还结合鲁迅研究的经验,有力驳斥了“马克思主义过时论”。他说:“在鲁迅创作和活动的最后十年,突出地显示出马克思主义在一个天才作家身上的意义和作用,突出地显示出马克思主义无限的生命力。”作为马克思主义文论的忠诚卫士,陈涌以一种舍我其谁的使命担当,数十年如一日坚守当代文艺的前沿阵地。面对形形色色的理论现象和文化思潮,他坚信“只有马克思主义历史唯物主义才能解决一切复杂文艺问题”。陈涌认为,马克思主义不是共产党强加于人的教条,在文艺研究过程中,我们的理论家与批评家之所以要坚持马克思主义的指导地位,并不是因为要“遵命”即按照执政党的意愿进行创作与批评,而是因为马克思主义是被历史实践反复证明了的真理,而共产党以马克思主义作为指导思想的理论基础,其根本原因也正在于此。

对于马克思主义文艺思想“被排斥,被丑化,被边缘化”的现象,陈涌深感痛惜。为此,他提倡重读经典文本,力图弄清楚“马克思主义本来是怎么说的,而现在那些批判马克思主义的人又是怎么说的,二者到底是不是一回事”。通过精读经典真正领会马克思主义的精神实质,并将马克思主义理论应用到中国文艺的具体实践之中。总之,必须以坚持真理、实事求是的态度和立场,努力学习和深入研究马克思主义,不断丰富和发展马克思主义文艺理论的内涵。

那么,我们究竟应该如何丰富和发展马克思主义文艺理论的内涵呢?陈涌认为,解决问题的根本途径就是坚持“理论联系实际”,就是要“总结实践经验”,既要总结本国实践经验,也要总结世界文学经验,特别是要总结世界社会主义文学的经验。他反对“把主要希望建立在学习西方现代文论上边”,但他同时强调“我们不应该简单地反对学习西方现代文论,过去曾经采取简单的排斥的态度,并不妥当”。他以弗洛伊德为例,评价说:“弗洛伊德的‘泛性论’是非常荒谬的,他的问题正在于把事情的部分、片段作了无限的夸大,如果不是这样无限主观的夸大,而是实事求是地在一定的范围内应用,那么他的学说是有可取之处的。他的潜意识的学说,他的‘梦是一种受压抑愿望经过改装的达成’的学说,丰富和加深了我们对人的心理世界的理解,从而也扩大了辩证唯物主义认识论的知识领域。”(陈涌:《在新时期面前》)

诚如陈涌所言,西方现代文论就其总体而言存在着明显的局限性,但其中亦不乏某些可资借鉴的“真理的颗粒”。这就需要对这些文论思想给予具体的、恰如其分的评价。正如刘文斌所指出的,陈涌关于西方文论的研究与批评,如他对潜意识、直觉以及意识流、荒诞派等的议论,“今天看来似乎很平常,算不了什么,但在它们提出的当时,却需要具有理论家的勇气。特别是这些论断出自一位老一辈马克思主义文艺理论家笔下,在当时的文坛上,曾经起到过振聋发聩、指点迷津的作用”。(刘文斌:《中国新时期文艺理论家研究》)

陈涌作为一位从延安时代成长起来的老一辈文艺理论家和批评家,尽管生前著述发表数量并不算太多,但他的每一篇文章都体现出一个马克思主义文论家应有的历史使命和时代担当,特别是其按照历史唯物主义观点解决复杂文艺问题的方法,对当下文艺理论与批评具有极为重要的借鉴作用和启示意义。

“小河情怀”:淡泊名利的马克思主义文艺战士

众所周知,一个作家的笔名往往是其志向或情怀的寄托。陈涌同志原名杨熹中,他给自己取“陈涌”这么个笔名究竟有何寓意,曾经有不少人问过这个问题,但笔者在为人淡泊、为文严谨的陈涌著述中,始终没有找到确切答案。不仅如此,我们还注意到,即便是和陈涌共事多年的朋友,在谈论“陈涌”这个笔名时,也往往语焉不详,似乎也未能找到可靠的书面出处。根据一些怀念陈涌的文章看,“陈涌”这个笔名的来由,比较流行的说法至少有如下两种:一种说法是,陈涌出生于广东南海的一个叫“陈涌”的村子,南海方言中“涌”是“小河”的意思。陈涌感恩故乡故土,故以村名为笔名。另一种说法是,“陈”为其母姓,“涌”在南海方言中是“小河”的意思,“陈涌”即“依偎家乡的小河”。这两种说法孰是孰非似乎并不重要,重要的是陈涌想以此寄托其“不忘初心”“不失根本”的志向,我们倾向于这么理解陈涌笔名的深刻含义。因为陈涌终其一生,谦虚谨慎,淡泊名利,任凭时代风云变幻,始终坚守清流本色,这种“小河情怀”或可作为陈涌精神品格的写照。

《文艺理论与批评》杂志社的一位退休编审回忆说,1986年杂志社请时年67岁的陈涌重出江湖,因为他是众人眼里的“一棵大树”。而人们发现,经过二十多年摸爬滚打,陈涌实际上始终把自己当成“一棵野草”。“无论是政治品质、理论操守、工作作风,还是生活细节上,都是如此。为了办好我们这本刊物,他任劳任怨,不计报酬,不图虚名;为了带好我们这一批后学,他呕心沥血,不辞劳苦,不厌其烦。”鲁迅说过:“只要能培一朵花,就不妨做做会朽的腐草。”鲁迅这种“甘做腐草”的精神,在陈涌身上有着突出表现。

据李文瑞回忆,陈涌在甘肃师范大学(今西北师范大学)工作了17年,大家亲身感受到“他是一位德高望重的教授,青年教师尊敬爱戴的良师益友,他忠于职守,公私分明,坚持原则,处事沉着严谨,耐心细致,勤勤恳恳,任劳任怨;为人谦虚随和,以心换心,不唱高调,不摆架子,不耍花腔,因而赢得大家一致好评”。在一次为青年教师讲授治学经验和方法的专题报告会上,陈涌提出,做学问要像农民种田一样,经常做到“水土保持”。所谓“水土保持”,一是要对既有知识不断思考,温故而知新;二是要“有的放矢”,将知识运用到实践中去。在此过程中,要做到几个“统一”:马克思主义者与文艺理论家的统一;战士与学者的统一;做人与作文的统一;党性与人民性的统一;战斗性与科学性的统一;现实与历史的统一;理论与实践的统一;批评与鉴赏的统一。这几个“统一”是陈涌对治学经验的高度概括和总结,后来被文艺界称为“陈涌风范”。

宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。“陈涌风范”的建立,与其万涓成水、奔流不息的“小河情怀”分不开。陈涌有句掷地有声的名言:马克思主义学习,“没有毕业,只有毕生”!即使在生病或受伤期间,他也从没有一天停止过学习。即便下放改造,他也总能见缝插针地阅读和思考。甘肃的朋友至今还记得他烧锅炉时勤奋读书的身影。一位友人在回忆陈涌的文章中说:“每次去他蛰居的小屋造访,他都在苦读,床上扣满了翻开的书,从古希腊到马克思,从陈老莲水浒叶子到提香、拉斐尔的作品影印件,他谈起建筑雕刻艺术来,更是如数家珍。”

陈涌身为高级知识分子和副部级干部,按国家规定应该享受比较高的待遇,但他不管是到机关上班还是到市内参加学术活动,从不向单位要车。他常常提着陈旧的小书包,乘坐地铁或挤公共汽车。有一次,他在挤公共汽车时摔坏了胳膊,同事劝他要车,他却说坐公交能更好地体验普通百姓的生活。陈涌生活十分简朴,从不讲究吃穿,颇有些“恶衣恶食诗更好,非佛非仙人出奇”的名士风范。1979年,陈涌刚到中央书记处政策研究室工作时,门卫误以为他走错了,拒其入内。出示工作证后,他又被误认为是锅炉工。还有一次,陈涌在上海出差时问路,对方指完路走开后,又特意回来向他做了许多额外交代。原来,好心的指路人生怕这位看上去“目不识丁”的老汉再次迷路。陈涌对这类误解从来不以为意,反倒以自己被视为普通劳动者而骄傲。

在陈涌深情怀念周立波同志的文章《我的悼念》中,他讲述了一个发人深省的故事。1951年,周立波的《暴风骤雨》获斯大林文学奖。当有人抱来一大捆人民币的奖金时,周立波好像犯了什么错误似的,表现得心慌意乱、不知所措。人们很快听说,周立波把奖金捐献给作协的托儿所了。陈涌感叹说,这就是周立波,多么单纯,多么淳朴!那些有点贡献就想搞特权的人,怎么能与这样的人相提并论呢?在陈涌眼里,他的这位周老师“始终是一个忠于革命文学事业的作家,他绝没有把自己在文学上的成就和社会声誉当做谋私利的资本,他没有受到过所谓‘学而优则仕’一类思想的沾染,甘愿和普通老百姓一起同甘共苦,这就使他始终保持着饱满的创作热情和生气勃勃的创造力”。(《陈涌纪念文集》)陈涌这样评价周立波可谓恰如其分。其实,用这段话来评论陈涌本人,也同样恰如其分。

(作者系中国社会科学院创新工程首席研究员、中国社会科学院文学研究所研究员)