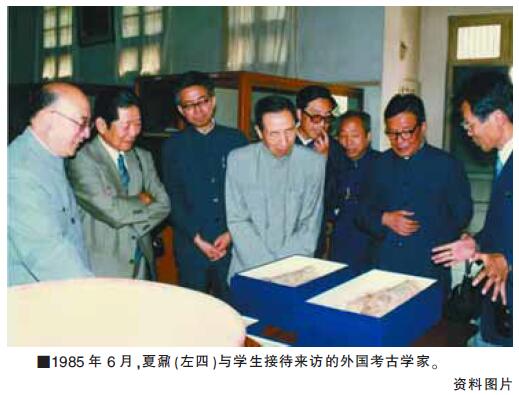

夏鼐(1910—1985),浙江温州人。考古学家,新中国考古工作的主要指导者和组织者,中国现代考古学的奠基人之一,中国科学院院士。清华大学历史系毕业, 1939年获英国伦敦大学埃及考古学博士学位。

夏鼐主张在考古研究中应用现代自然科学方法,及时将碳十四断代法引进中国。其学术研究具有学识渊博、视野广阔且治学严谨的特点。1941年回国后先后任职于中央博物院筹备处、中研院历史语言研究所。夏鼐1950—1982年任中国科学院考古研究所(期间改属中国社会科学院)副所长、所长。1952年被聘任为北京大学历史系考古专业教授,讲授“考古学通论”“考古方法”课程。1982年任中国社会科学院副院长兼考古研究所名誉所长,曾担任中国考古学会理事长,在史前考古、科技史、中西交通史等研究领域也作出突出贡献。夏鼐是中国科学院哲学社会科学部委员,国务院学位委员会委员,国家文物委员会主任委员。曾先后获得英国学术院、德意志考古研究所、瑞典皇家文学历史考古科学院、美国全国科学院等机构的荣誉称号。主要论著有《齐家期墓葬的新发现及其年代的改订》《考古学论文集》《考古学和科技史》《中国考古学研究》《中国文明的起源》《夏鼐文集》等。主编并参加编写了《辉县发掘报告》《长沙发掘报告》。

逢书必读:一种生命态度与生存选择

关于读书,夏鼐自认为“念书成了瘾”。不过他的读书瘾是喜欢自己读书,而不是有教员在后面督促。作为一介书生,夏鼐是逢书必读,遇考必赢,读书犹如一日三餐般不可或缺。整个十卷《夏鼐日记》,几乎每天都有读书的记录,读什么书,多少页等。这里我们只引两则日记来感受一下:

5月2日星期日

仍住在医院中。阅毕Peake and Fleure, The Law and the Prophets (皮克与弗勒:《法律和圣经中的预言书》)(pp.1-181),又阅了小半部Sven Hedin的Riddles of the Gobi Desert(斯文·赫定:《戈壁沙漠之谜》)。住医院还有好几天,我只带了这两本书来,颇有闹饥荒的危险。

5月3日星期一

……斯文·赫定的书看完了(pp.1-376),幸得小陈送了书籍及鸡蛋、橘子来,不致闹饥荒。

这只是住在医院的两天时间,夏鼐就读了两本书,550多页,而且是英文的,阅读速度之快,令人吃惊。不过当你读完整整十卷本《夏鼐日记》后,你会更吃惊地发现这种阅读方式和阅读速度,贯穿夏鼐的整个生命。夏鼐妻子李秀君曾描述过夏鼐的日常读书:“他在家读书,每天早上起来脸还没洗,就看书,晚上下班后,大衣不脱又拿着书看。一般他读书时,我不打断他,只是到该吃饭的时候,我把饭、菜做好,端上桌,叫他来吃饭,否则他会忘了吃饭的。”这真是字面意义上的废寝忘食了。

夏鼐读书,所涉范围十分广泛,考古、历史、文学、艺术、数学、天文、地理等无所不包,而且不受外部环境所干扰,车上、病房、工地、大街公园、商店都是他读书的地方。颜真卿云:三更灯火五更鸡,正是男儿读书时。这是劝学励志诗,但对夏鼐来说,读书更像于谦《观书》里说的:书卷多情似故人,晨昏忧乐每相亲。夏鼐自己说“念书成了瘾”,也就是传说中的嗜书成癖:“我的念书成了瘾,用功这字和我无关,要克制欲望以读书才配称用功,上了瘾的人便不配称用功。”得意时读书、忧伤时读书、病痛时读书、思乡时读书、烦闷时读书、孤独时读书、酒醉时读书、结婚时读书、逃难时读书、山河破碎时读书、河清海晏时读书……天下无书不可读,人间有闲皆能阅,所谓书生者也!读书已然是一种生命选择与生存态度。遇考必赢,则是一种生命境界。正是因为“必读”,才能“必赢”,一因一果。由此我们可以看出一个事实:夏鼐读书不仅杂,不仅多,不仅快,不仅从不间断地持之以恒,而且是细读了、读懂了、记住了。正是有了“必读”和“必赢”这种生命的选择和生命境界,才有了后来夏鼐百科全书式的学识和全覆盖式的考古学研究方向。我们常常用“通今博古”“学贯中西”等修辞来形容某人的学识渊博,但这些话用在夏鼐身上,却是客观描述,丝毫没有修辞的成分。

《夏鼐日记》十卷,皇皇巨著,掷地有声,但其文风却是微言大义,言简意赅。夏鼐每日记录自己的读书情况,包括书名、作者、自己的阅读过程,有的甚至加以评语,形成一种独特的书目提要,同时也形成了《夏鼐日记》一书的特点,试举一例:

9月3日星期四

接格兰维尔教授的信,决定后天返回伦敦。今日大雨,下午停工,至图书馆阅书。阅毕托马斯·哈代的《还乡》。此书描写风景,似较《卡斯特桥市长》为佳,情节亦佳,令人有“多情自古遗空恨,好梦由来最清醒”之感。惟结尾落小说家旧套。犹如读《西厢记》在“草桥惊梦”以后,不欲再读以下四折,此书Book IV(第4册)之四章,亦可删也。

夏鼐这种读书过程和书目提要形成一道道笔底烟花,使得文风骨瘦如柴的《夏鼐日记》变得丰盈斑斓,犹坐览图书馆一般。逢书必读,这是一段高贵得让人振奋,脆弱得让人忧伤的书生意气,一种生命态度与生存选择。

实事求是:马克思主义考古学研究方法

1949年以前的夏鼐对马克思主义并未予以特别重视,他对尹达《中国原始社会》一书中运用马克思主义对龙山文化的最早研究,起初也觉得“不免陷入幼稚”。但新中国成立以后,马克思主义成为“指导我们思想的理论基础”,夏鼐便开始认真学习和奉行马克思主义。《夏鼐文集》第一册编选了夏鼐自20世纪50年代以来的理论方面文章26篇,除了第一篇写于1941年没谈及马克思主义外,其余每篇都提到马克思主义。从中可以看到夏鼐是如何从一位乾嘉学派变成一名马克思主义者的。“横看成岭侧成峰”,马克思主义在不同的学者眼里,有着不同的理解。在夏鼐眼里,马克思主义的核心就是实事求是,举凡讲话回顾和展望中国考古学,必然提到实事求是或尊重客观事实的马克思主义原则和学风。事实上,马克思主义在夏鼐眼里更多的是一种与乾嘉学派“无征不信”或新史学派以征实为指归的学术训练背景相吻合的实事求是的唯物主义原理:“真正的马克思主义尊重客观事实,实事求是。”

什么是“实事求是”?这里面包含着一个假设—验证的科学认知和研究模式,所以夏鼐认为,“我们信奉马克思主义的理论,并不只是由于这些理论出于马克思,而是由于它符合于客观的真理,符合于考古实践中所证实的客观事实”。在考古学中贯彻实事求是的科学精神和学风,就是我们的研究包括工作要“符合于考古实践中所证实的客观事实”,这不仅应了“修学好古,实事求是”的本意,同时也强调和突出了实践性这一马克思主义的理论特征。

实际上,考古学的每次发现和进步,大抵是通过田野发掘来实现的,也就是“实事求是”思想的实践。最典型的就是齐家文化的时代问题,夏鼐根据可靠的发掘资料,改订黄河上游新石器文化编年体系,规范考古学上的文化命名,提出中国新石器文化发展多元说。1924年安特生在排序西北地区的考古学文化时,将齐家文化排在马家窑文化之前。其实在夏鼐之前,已经有人开始质疑安特生这个排序,如尹达、比林-阿尔提都认为仰韶文化要比齐家文化早;巴尔姆格伦也认为马家窑文化中素面陶的制作技术以及纹饰都远逊于齐家陶器,但他仍沿袭了安特生的文化序列,只是将此素面陶粗糙技术的现象归因于“退化”;白哈霍夫也将齐家文化放在马家窑文化的后面,以为是与辛店文化相关;安特生也认为齐家文化中的家畜业颇为发达。虽然很多学者对安特生的排序有异议,但却又不能证实自己的观点并对其进行修正。1945年夏鼐在甘肃阳洼湾发掘了两座齐家文化的墓葬。在墓葬的填土中,出土一片马家窑文化的彩陶片,这便从地层上证明了马家窑文化早于齐家文化。

夏鼐在谈沈括对考古学的贡献时,其中一条就是实事求是。他认为沈括从唯物主义出发,实事求是,亲眼观察出土的古器物,得到了正确的结论,对于当时的一些《礼图》,认为“未可为据”,指出“此甚不经”等:“如蒲谷壁,《礼图》悉作草稼之象。今世人发古冢得蒲璧,乃刻文蓬蓬如蒲花敷时;彀壁如粟粒耳。则《礼图》亦未可为据。”

正是基于考古学科实践特征的考虑,夏鼐将“实事求是”认为是马克思主义的核心,同时也是中国考古学所需要的指导思想。

寻求规律:马克思主义考古学研究范式

在《改造我们的学习》一文中,毛泽东给实事求是这四个字做了新的定义:“实事”就是客观存在着的一切事物,“是”就是客观事物的内部联系,即规律性,“求”就是我们去研究。连起来即从客观存在着的一切事物(实事)出发来研究(求)它们的内部联系(是)。

这样的一个新定义完全是唯物主义的话语方式。作为马克思主义者的夏鼐对此深以为然,他认为无论以文献为对象研究历史还是以物质为对象研究历史,其宗旨和目的都是为了寻找客观真实与规律,用以复原古代社会情况及社会发展。马克思主义唯物性在历史和考古学上除了字面上物质文化的外在形式外,更重要的是其内涵:规律。研究历史和社会发展中的客观存在与规律,这是马克思主义考古学唯物性的内在思想要求。早在1953年夏鼐给北京大学历史系考古专业讲授专业课时便已提出建设马克思主义考古学体系的问题,他提出,所谓唯物论(存在决定意识,认识开始于经验,寻求客观规律,社会发展的原则)是了解及解释各种现象的理论,在考古学方面,第一点是承认社会的物质生活是第一性的现象,是不依赖人们意志而存在的;第二点就是承认客观真理的存在,并且可以由科学来认识她的规律。他在讲到考古学的理论方法时一再申言:“考古学的目的是研究人类的古代情况,研究任务不同……阐明这些历史过程的规律。……历史的科学应该是阐明历史过程(processes)的规律。当然,资产阶级的历史科学家,包括考古学家,有些人是不承认历史过程有客观规律。因之,他们以为历史事实之外,只有史料鉴定学和历史编纂学,而没有阐明历史过程规律的史学。”

承不承认历史发展过程中的规律,是唯物主义和唯心主义的一个分界线。这样一个表述和高度,指导了20世纪60年代以后中国考古学家们在类型学研究中,对于器物发展规律和逻辑关系的探究。“规律”甚至最终成为中国马克思主义唯物史观最为重要的标识,在一定程度上,我们甚至可以认为“规律”是社会主义国家对于马克思主义的理解与发展。尤其是在我国1949年以后马克思主义话语体系的建设过程中,“规律”“历史逻辑”“历史的必然存在”等,便首当其冲。发展到今天,马克思主义已经融汇在考古工作者的血液里,我们的思维方式、话语体系、叙事模式、价值判断、观察问题的角度等,无不带有鲜明的马克思主义印记。在我们的认识和知识结构中,“规律”已经同客观存在和物质世界等同起来。中国马克思主义考古学的体系就是在这种不断重复和补充中,逐渐形成、确立和完善的。

马克思主义考古学认为历史发展规律存在于各类遗迹遗物的形成过程中,这是一种普遍现象。把规律提到现象这样一种不仅可以被理解,同时还可以被感知的层面来认识,实际上这是对规律的一种否定之否定的认识,同时也是对规律的强调和普及。这样一个在马克思主义理论指导下的考古学体系,既区别于经典马克思主义,同时也区别于苏联的马克思主义考古学,更区别于柴尔德的马克思主义考古学。其中,尤其是对各种运动和事物规律的强调,成为中国马克思主义考古学最重要的特色之一。夏鼐认为,不同的学科,甚至不同的学派之所以不同,只是因为探寻不同的规律而已:“当然考古学的研究也可以在历史科学中已经获得的关于历史发展过程的一般规律之外,探求一些新的规律或考古学所特有的规律。但是美国20世纪60年代所兴起的‘新考古学’派,似乎走到了另一个极端。他们以为考古学是一种研究‘文化过程’(cultural process)的一门科学目的是获得‘文化动力学’(cultural dynamics)的规律。”

尽管“规律”不是马克思和恩格斯本人的写作术语,但在其传播和发展过程中,却成为苏联马克思主义和中国马克思主义最有代表性的术语。包括“规律”在内的话语方式和话语体系,也是中国马克思主义考古学研究范式的外在形式和表象。在《夏鼐文集》中,“规律”便成为高频使用的一词,同时也成为中国马克思主义考古学话语体系中最重要的术语。比较夏鼐20世纪50年代和70年代发表的文章,我们可以看到马克思主义话语体系(或者说叙事模式)从初创到完善的过程。在1953年的《考古学通论讲义》中,夏鼐就直接使用“辩证的”“唯物的”和“实践的”三个马克思的原文语言贴标签式地直接套用在他的考古学通论中,生怕人们不知道或忽略了马克思主义。在70年代末80年代初的文章中,情形就完全不同了:“我们不仅是研究遗迹遗物,还要研究古代社会的自然环境,要通过实物来研究古代社会组织、经济状态和文化面貌,以求人类社会发展的规律。我们还要利用现代自然科学技术方法帮助我们的考古研究。”不著一字,尽得风流。同样的主旨内容,夏鼐在这里却没有使用任何一个马克思的原文术语,甚至没提马克思,但马克思主义的思想精髓却尽在其中——中国马克思主义考古学的话语体系和叙事模式。

透物见人:马克思主义考古学研究目的

早在1961年,夏鼐就明确提出“透物见人”的考古学宗旨和理论指向:“我们搜集资料,整理资料,应该有理论作指导,力求所得资料能够合用,具有科学性,可以作为建立理论的基础。我们决不能忽视资料。陶片的研究,不是见物不见人,而是要由物中看出人类,不能先有成见,由教条出发,硬将资料套上去。”考古学的研究对象是物,但研究目的不是物,而是人,是古代社会,所以“透物见人”实际上成考古学家与古物古董收藏爱好者的分水岭:“考古学研究的主要对象便是这些具有社会性的实物,是器物的整个一类型(type),而不是孤单的一件实物。后者是古董……考古学的目的是研究人类的古代情况。”

不过问题没这么简单,不同的流派有着不同的解释和定义。“透物见人”,这个人是谁?见的是什么样的人?不同的考古学派所见到的是不同的人。传播学派看到的是人群的移动、族群的迁徙和文化的传播,而作为马克思主义考古学家来说,更多关注的是人的能动性、阶层的构成、社会组织方式、生产力水平、生产关系、权力的分配、运动规律等。曾经有个考古学家举过一个著名的例子,用以说明不同流派考古学之间的区别。就一把出土的石斧而言,过程论者可能会问它的适应功能是什么,后过程主义认为它有可能还意味着男性的第二性征,而马克思主义考古学家则会想知道从这把石斧的使用中谁会受益,它是社会中所有人都能获得的,还是只有少数人垄断了这一工具?用于制造物品的石头是少数人进口的吗?它分配给斧头制造者的是一种对那些工匠行使权力的方式吗?等等。过程论者和马克思主义考古学家都是唯物主义者,但他们对唯物主义和考古学在识别和解决社会问题方面的贡献的理解却是截然不同的。所以,“透物见人”显然是一个中国马克思主义考古学更应该考虑的问题,是学派体系建设的基本内容。或者说得更具体一些,是中国马克思主义考古类型学研究的目的和主旨:“考古学的最后目标,是要恢复古代社会情况和社会发展史。根据历史唯物主义来综合考古材料,以求出有关下列各方的结论:文化和种族的系属;生产工具、经济组织和社会制度;上层建筑,如艺术、宗教等。我们要知道各个社会自身的规律性的发展是主要的现象,而征服、移民、借用等现象只是次要的。个别的古物或古迹,只有综合起来复原古代社会情况和社会发展,才有它的意义。但是这只是考古学的最后目标。我们不能希望每一次发掘都可达到这个目标。”

从某种角度来看,“透物见人”是经济基础决定上层建筑这一马克思主义唯物辩证法的考古学认知,对这个问题的回答最早也应该是郭沫若,但直到夏鼐,这个问题才被清晰和明确地加以回答和定义。

我们认为,在以夏鼐为代表的几代考古人努力下,中国马克思主义考古学体系已基本建立,尽管很多方面尚需完善,譬如“透物见人”只是一个理论框架和指向,如何见人?是否有待中程理论的介入?见什么人?理论体系即便完善之后仍需与时俱进,我们将如何在新时代坚持马克思主义?马克思主义如何发展?等等。建立中国马克思主义考古学体系远不止在科研工作中做到自觉地坚持马克思主义的指导地位,把马克思主义的基本原理、观点和方法运用到考古学研究所涉及的各类课题中,而是要有一整套在马克思主义思想指导下的理论、方法论及其研究范式与研究体系。夏鼐认为,马克思主义的实践特征表明马克思主义不是一种提供现成方案的理论结论、课题指南和研究方向,更多是一种动态关心社会发展和人类命运的实践性理论,其生命力和持久性除了在于经典马克思主义的叙说和思想外,还在于与时代的互动对撞之中,这才是我们坚持马克思主义,完善马克思主义考古学体系的时代意义所在。

夏鼐所呼吁的“透物见人”,已然成为中国特色考古学理论体系的一部分,也是马克思主义考古学体系的一项基本内容,也呼应着马克思主义经济基础决定上层建筑这一马克思主义唯物辩证法,或者说可以理解为是对中国考古学实践的理论指导;同时也是中国传统学术特征的表达,因为也正是马克思主义实践性的特征,迎合了中国古代哲学和东方思维中崇尚实用主义的传统。

20世纪70年代出现的新马克思主义思潮,均说明在一个世纪之后,马克思思想的光芒依然闪耀夺目。在这样一个全球马克思主义的语境下,我们再来回顾夏鼐的马克思主义观和马克思主义考古学理解,自然也具有其深刻的现实意义,同时还具有富有个性的东方色彩。因为东方哲学特别是远东哲学中最主要的特征就是实用主义,所以选择以实践性为特征的马克思主义事实上更是一种东方传统和中国思维的表达。马克思主义不仅是中国考古学在国际学术界的标志,同时也是我们自我的认同标识。纪念夏鼐,回顾夏鼐的马克思主义考古学体系,就是在发扬一种老吏断狱般严谨的考信和实证精神、一份实事求是的科学态度,以及一个通天彻地百科全书般的学术眼界。

(作者系河北师范大学历史文化学院考古系教授、国际岩画断代中心主任)