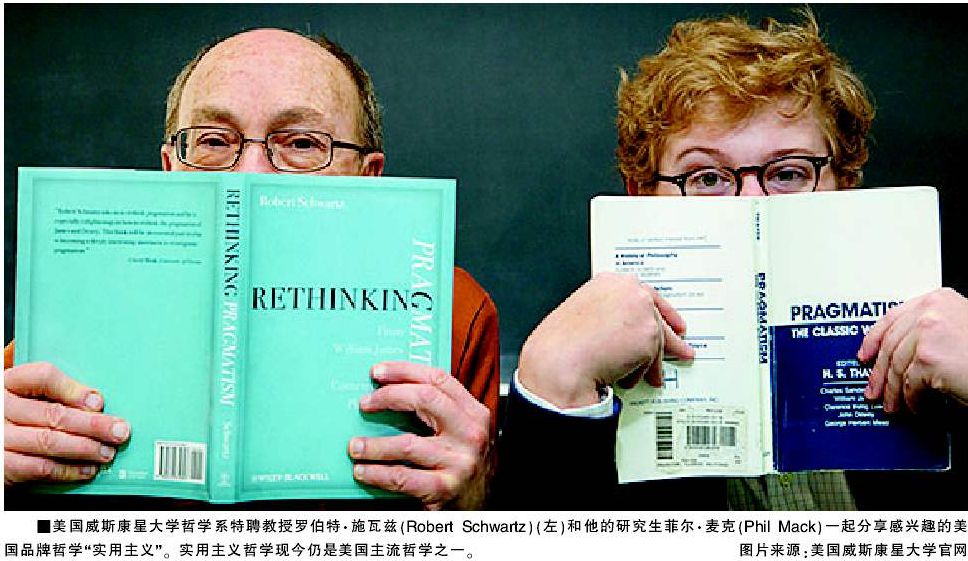

【核心提示】古典实用主义者威廉·詹姆士在谈到“实效”概念的内涵时曾指出,实用主义的“实效”概念代表了“实践”概念在现代哲学视域下的一种新的演变。

古典实用主义者威廉·詹姆士在谈到“实效”概念的内涵时曾指出,实用主义的“实效”概念代表了“实践”概念在现代哲学视域下的一种新的演变。

“实践”作为哲学概念最先被亚里士多德使用。他在《尼各马可伦理学》中说道:“每种技艺与研究,同样地,人的每种实践与选择,都以某种善为目的。”亚里士多德的“实践”概念并非只强调行为活动而与理论相对立,还包含了德性维度。所以,亚里士多德说到实践哲学时,更多是指伦理学和政治学。后继的西方哲学大致延续这种说法,把道德哲学也称为实践哲学。

然而,到近代情况发生了变化。培根出于认识论的目的以及对亚里士多德的批判,主张剔除实践概念的德性内涵,把它仅局限于技术层面。这体现在其《新工具论》对实验认识论的推崇。此后,实践概念所体现的不再是亚里士多德所推崇的“实践智慧”,而更多是“技术理性”。另外,近代的实践概念在道德哲学的视域下又表现出了强烈的形而上学色彩,以康德的道德形而上学为典型代表。用康德的话说,实践观照的不再是直接的、经验世界中的道德行为和道德观念,而是揭示道德形成和存在的根基。

近代的“实践”概念逐渐与古希腊时期的内涵相去甚远。在现实层面上,它少了“德性”维度,多了与理论相对立的特性,表现出了更多的功利性和被动性,或“实用”性。例如,《剑桥哲学词典》对praxis词条的解释就偏重于实践与理论相对立的角度,从其行为内涵的角度来进行说明,认为“‘实践’(praxis)通过与‘理论’进行一种相对性的比较而获得了其实践(practice)的一般性定义”。这说明了这个概念在现代哲学视域下相对于古希腊哲学时期的那种变化。

虽然实践概念在亚里士多德哲学中与形而上学相对,但是形而上学并不等于“理论”,它的思维理路是抽象的“理论理性”,而本身却不能代表“整体的”理论本身。因此,在亚里士多德那里,实践智慧指引下的实践活动和理论本身并没有绝对的对立性,它与形而上学知识的区别在于它们分属不同的知识类别,而它们最终的旨归仍然都是终极的至善。从这个角度看,现代哲学的“实践”(practice)概念相对于亚里士多德的“实践”(praxis)概念,显示出更多的二元论特征。在道德哲学层面上,受近代二元论及形而上学思维模式的影响,它逐渐地偏离了日常生活世界,而追求一种超验、普遍而永恒的根基,使原本丰满的“实践”成为抽象概念。显然,这两种变化在其发展过程中都有合理的一面,但是从生活世界的意义上来说却又都表现出偏执的一面。因此自19世纪中后期开始,逐渐形成对这两方面的反思。其中最为典型的莫过于实用主义。

对实践(praxis)概念进行词源学追溯,我们发现,除了通常与理论相对的实践(practice)之外,还有一种“实效性”(pragmatic)的意蕴。这种亲缘性关系为实用主义所认可。古典实用主义者威廉·詹姆士在谈到“实效”概念的内涵时就曾指出,实用主义的“实效”概念代表了“实践”概念在现代哲学视域下的一种新的演变。

从实用主义角度对实效概念进行追溯,其最为直接的来源是康德。康德在《道德形而上学基础》中区分三种命令式时,把第二种命令式称为是“实效的”,即在主观偶然的条件下,当行为者把此事件看作是自己的幸福时才是有效的。按照康德的说法,它“并不是作为必然的法律而产生于国家的权利,而是为一般性福祉产生于规定”。在康德那里,它更多地偏向于现实的生活世界。也正因如此,美国实用主义创始人C.S.皮尔斯把这个词纳入其思想中:“一个概念,即一个词或其他表达式的理性意义,完全在于它对生活行为产生一种可以想象的影响。”如果仔细分析康德对该概念的限定,就会看出其中所包含的个体化或者功利化的倾向。这也为后来的实用主义埋下了隐患。当“实用主义”概念被詹姆士广泛地传播出去后,遭到各种误解和攻击,甚至把它看作是近代功利主义的变种,其原因也在于此。皮尔斯为了和这种误解划清界限,又提出“实效主义”(pragmaticism)概念。

但就实用主义思想本身来说,“实效性”概念更多是强调其实践性,是对过于偏重抽象概念而忽视经验世界的传统形而上学思维模式的反叛。就像杜威在《关于实验逻辑的论文集》中说的那样:“从实用主义的逻辑性角度来看,所谓工具主义、行为或实践实际上起着一种基础性的作用。”尽管实用主义本身存在着各种问题,但是从实践的角度来理解其思想应较为中肯。只不过,皮尔斯对这个概念的理解和使用,倾向于从逻辑分析的路向来展示其实践的内涵,而詹姆士和杜威则倾向于从生活世界的角度,也即从人的实践行为发展的角度来展示其内在的意蕴。总之,美国古典实用主义的“实效性”概念是通过“实践”强调人之生存活动之进程的重要性,进而突破理论理性思维的独立性来展示的。

(作者单位:黑龙江大学哲学院)

转载请注明来源:中国社会科学在线

责任编辑:虚拟的系统用户