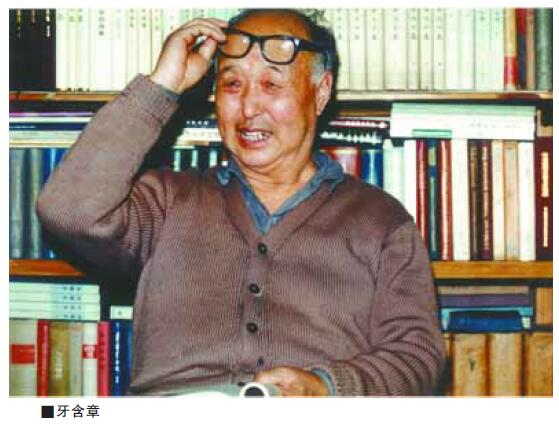

牙含章(1916—1989),汉族,甘肃和政人。当代著名民族问题理论家、宗教学家、藏学家。早年加入党的外围进步青年组织——导河青年社;1928—1937年,在甘南拉卜楞寺和拉萨哲蚌寺等处学习藏文藏语,考察研究藏族历史和藏传佛教。1938年,赴延安参加革命并加入中国共产党。1939年,在中共中央西北工作委员会从事民族问题、民族政策的研究。1942年,任中共中央调查研究局第四分局少数民族研究室副主任。1946—1949年,在陇右从事党的地下斗争。1949年临夏解放后,任临夏分区行政督察专员。1950年,任西北军政委员会民族事务委员会委员和中共甘肃省委统战部副部长。1951年,任西北军政委员会驻班禅行辕助理代表,护送十世班禅额尔德尼返回西藏。1952年,任中共西藏工作委员会委员兼秘书长、政策研究室主任。1958—1964年,任中国科学院民族研究所副所长。1964—1977年,任内蒙古大学副校长。1978年,任中国社会科学院民族研究所所长,并先后当选为中国民族理论研究会会长、中国民族研究学会副理事长、中国无神论学会副会长、中国文化书院导师等。1983年,受聘并担任中国地方志指导小组成员兼中国民族志指导组副组长。1985年,被聘为《中国大百科全书》总编辑委员会委员兼民族编辑委员会副主任。

中国是一个多民族国家,实现了民族平等、民族团结和共同繁荣,这是建立良好的民族关系和实现社会稳定与发展的重要保障。自中国共产党成立之日起,特别是新中国成立以来,在党的民族政策的光辉照耀下,在广大民族工作者的努力下,逐步实现了平等、团结、互助、和谐的社会主义新型民族关系。在众多民族工作者中,牙含章是我们党培养的为民族宗教问题研究献身的典范之一。牙含章是中国马克思主义民族宗教理论的主要奠基人之一。在他传奇的一生中,经历了许多具有历史意义的事件,从抗战时期的民族工作到陇右地下斗争再到夏河和平解放,从西藏和平谈判到护送班禅返藏,都体现了他在维护民族团结和国家统一方面发挥的独到作用,以及他一生致力于民族宗教问题的研究与实践并作出的重大贡献。

年轻时代:为藏学和宗教研究奠定基础

牙含章出生于甘肃省临夏回族自治州和政县牙家嘴村的一个农民家庭。牙家嘴是一个美丽的小山村,往西不远就是昆仑山—巴颜喀拉山东北余脉的太子山,牙含章正是从巍峨的太子山走出来的一位民族宗教研究大家。

牙含章的父亲是牙家嘴村唯一的读书人,也是和政县有名的文化人。因牙含章是家里唯一的男孩,受到父母格外的宠爱,从小接受学堂教育,奠定了深厚的传统文化基础。他在凤林学堂上学期间,受到时任国民党甘肃省党部特派员、中共兰州特别支部书记胡廷珍的影响,接受革命教育和马列主义教育,参加了党的外围组织——导河青年社。这是牙含章接触共产党和共产主义思想的开始。

后来,牙含章的父亲被凉州镇守使马廷勷聘请为管理财政的师爷,但1928年受“河湟事变”牵连而遇害。此前,为免受牵连,其父托人将牙含章送到甘肃藏传佛教第一大寺——拉卜楞寺避难,当了一名小喇嘛。1928—1930年,牙含章在拉卜楞寺学藏语、习藏文、颂藏经等,打下了藏语、藏文和藏传佛教的基础。父亲遇害后,牙含章于1931年回到临夏,之后迁居兰州,在甘肃省立第五中学就读。

1936年,经友人介绍,牙含章到甘肃拉卜楞(今夏河县)当地藏族上层黄正清的保安司令部谋职,开始接触民族问题,主要是藏族问题。在拉卜楞寺一年多的时间里,牙含章利用工作之便,进行了有关民族问题的调查研究。这一时期,牙含章调查研究的重点主要是拉卜楞寺政教合一制度对甘肃藏区的深刻影响。牙含章从拉卜楞寺对甘肃藏族政治、经济、文化的影响中,了解到寺院在藏族地区经济发展中的牵引和主导作用,认为藏族社会停留于封建农奴制阶段是造成甘肃藏区长期落后的根本原因。

在此期间,牙含章还将收集整理的100多首“花儿”歌词和题为《“花儿”再序》的长篇论文,陆续发表于《甘肃民国日报》副刊上。这些作品成为20世纪三四十年代研究“花儿”的重要成果,有力地推动了“花儿”学研究,牙含章成为中国传统民歌“花儿”的研究先驱。

1937年,拉卜楞寺大活佛五世嘉木样呼图克图(1916—1947)要去拉萨三大寺学经,需要一个汉藏语兼通的秘书。牙含章精通汉藏两语,最适合做嘉木样呼图克图的翻译。在黄正清的推荐下,牙含章跟随嘉木样到了拉萨,居住在拥有很高政教地位和很强经济实力的哲蚌寺。他们两人是同龄人,有着相同的爱好。这样,牙含章与五世嘉木样活佛建立了深厚的友谊。五世嘉木样作为拉卜楞寺的寺主、大活佛,敏而好学,勤奋努力,“勇迈精勤,昼夜不间”,学经习法,深究教理。嘉木样活佛虽然年纪不大,但对国际国内形势颇为关注,搜罗各地新闻,并令人译述,还经常围绕国际问题向人发问研讨。他是一位博学多才、善于接受新思想和新知识的革新派藏族上层人物,为牙含章考察研究西藏历史与现状提供了很多帮助。

牙含章通过哲蚌寺对藏传佛教有了比较全面的了解,认为藏传佛教的兴盛有三个重要原因:一是藏族人民对佛的虔诚信仰,是其雄厚的群众基础;二是从宗喀巴宗教改革以后,藏传佛教逐渐掌握了西藏的政教大权;三是由于藏传佛教的兴盛,藏民中入寺当喇嘛的人数日趋增加。牙含章在调查中还发现,西藏的政教合一与甘肃拉卜楞的政教合一不同。西藏的政教合一制度不是由一个家族统治的,而是由僧侣上层、贵族和官员三位一体构成的统治体制。经过长期发展,西藏形成的政教合一、僧俗贵族联合专政的政治体制,以及以封建领主土地所有制和农奴对封建领主的人身依附关系为基础的封建农奴制的社会形态,严重阻碍了西藏生产力的发展。同时,牙含章通过对拉萨市工商业者和居民的调查研究,对西藏社会各阶层的状况有了比较全面的了解,并对藏传佛教的本质及其对社会影响的认识又提高了一步。

1928年5月到1938年5月的大部分时间,牙含章在藏区度过。藏区落后的现状、藏传佛教对藏族人民的影响以及藏民族的翻身解放,是他在青藏调查中始终关注的核心问题。通过多年调查,最终写成了20多万字的《青藏调查记》,这是牙含章研究民族宗教和藏学的第一本著作。遗憾的是,1946年该书稿出版之际,却在战火中被敌所毁,未能面世。

延安时期:民族理论和民族政策研究的开始

在拉萨哲蚌寺期间,当牙含章从报纸上看到抗日战争全面爆发、国共第二次合作的消息后,决定投身于抗日救国,并得知党中央已在延安。1938年4月,牙含章不顾嘉木样活佛的多次挽留,从拉萨出发,绕道印度、新加坡等地,辗转抵达西安。同年7月,经八路军西安办事处介绍,牙含章进入陕北公学学习,后转入延安陕北公学总校,学习马克思主义理论,如《共产党宣言》《社会主义从空想到科学的发展》《马克思主义的三个来源和三个组成部分》等。同年10月,加入中国共产党,立志为民族解放事业和共产主义理想奋斗终身。

1939年初,中共中央成立了以张闻天兼任书记、李维汉为秘书长的中共中央西北工作委员会(以下简称“西工委”)。牙含章被中央组织部分配到西工委属下的民族问题研究室,从事民族工作,为他以马克思主义关于民族问题的理论为武器深入研究国内少数民族问题提供了平台和条件。作为民族问题研究室“回回民族研究组”的主要成员,牙含章参加了中央有关少数民族问题的指导性文件的起草,即1940年4月拟定的《关于回回民族问题的提纲》及《回回民族问题》等。通过《回回民族问题》一书的研究和编写工作,牙含章第一次接受了生动的马克思主义教育。

当时,关于“回回”民族的研究,牙含章根据大量历史事实,在深入研究基础上所著的《回回民族问题》是西工委出版的第一本关于我国少数民族问题的著作。这一理论成果不仅为当时的民族解放斗争指明了方向,而且为后世留下了可贵的思想启迪,为中共中央制定民族政策提供了科学依据,同时为我国民族区域自治政策的形成奠定了理论基础。

自1939年1月开始,牙含章在西工委工作的近三年期间,为了推动陕甘宁边区回民的抗日救亡运动,在进行“回回”民族问题研究的同时,受组织委派,以“马尔沙”为化名,积极参加了“回回”民族的抗日救亡运动,并在其中担任重要的组织联络工作。1942年2月,牙含章参加了延安整风学习。次年4月,康生发起审干和“抢救运动”,牙含章经历了一次严峻的考验。

抗战胜利后,1946年,牙含章受党的派遣,担任陇右工委委员、少数民族工作部部长等职,开始做陇右地下工作。牙含章化名为康明德,积极开展工作,发动各族群众,加强党组织建设,建立地下党组织、游击队和游击根据地,建立了18个县的基层党组织,发展党员5000余人,组建发展了3000余人的游击队。陇右是汉族、回族、藏族和东乡族等多民族杂居地区,牙含章在工作中与少数民族群众建立了深厚的友谊,同时对党的民族工作有了比较深刻的认识。

1948年11月中旬,牙含章到兰州后,根据西北局对甘肃统一战线工作的要求,把民族工作的重点放在回族和藏族,尤其是做好藏族上层的统战工作。一是在兰州建立了两个学生党支部,二是找到1943年率领回族暴动的回族领导人马福善、马继祖父子进行党的教育,三是积极开展黄正清的争取工作。这期间,牙含章兼顾全局,认真贯彻党的统战、民族、宗教政策,注重培养地方少数民族干部,组建基层政权,清匪反霸,正确解决民族纠纷,清理“三马”财产,为随后进行的土地改革打下了基础。同时,还发展了原“甘南民变”副司令、藏族活佛肋巴佛金巴嘉措·贡却丹增加入中国共产党。牙含章对于陇右工作这一段历史有着深刻的印象,怀念那段难忘岁月和他的那些年轻的战友,这些情感反映在他后来撰写的《陇右地下斗争》一书之中。

峥嵘岁月:为民族、藏学、宗教与无神论研究而忙碌

新中国成立后,牙含章辗转甘肃、西藏、内蒙古、北京等地任职。他历经坎坷,但始终坚定革命信念,为党努力工作。同时,为中国民族研究事业不懈追求、辛勤笔耕,在民族理论、藏学、宗教与无神论研究等领域作出很大贡献。

第一,推动民族问题研究新发展。新中国成立后,牙含章在西藏工作时,始终关注民族问题研究。1954年,学术界围绕汉民族形成问题进行的一场历时数年的全国性大争论,又引起了牙含章对马克思主义民族问题理论研究的兴趣,以解决延安时期没有弄清楚的民族形成问题。1958年,他被分配到正在筹建的中国科学院民族研究所任职后,着手民族形成问题的研究。他利用几年时间,认真阅读了马恩列斯关于民族问题的著作,围绕民族形成、民族概念和民族定义等问题进行深入研究。1962年,他在《人民日报》发表《“民族”一词的译名统一问题的讨论》《关于民族的起源与形成问题》等文,明确阐述了马克思主义关于民族形成问题的观点。之后,陆续发表《论现代民族》《论民族同化和民族融合》等,为民族形成问题研究付出了不少心血,推动了民族形成与民族概念问题的大讨论,为民族理论研究向纵深发展作出了巨大贡献。

1978年,得到彻底平反后,牙含章调回中国社会科学院民族研究所任所长,这为他倡导和推进民族研究进一步发展创造了条件。首先,他将过去有关民族形成问题的文章编辑成册,以《民族形成问题研究》为题,由四川人民出版社于1980年公开出版。这是牙含章20多年间关于民族问题研究成果的集成,为民族工作、民族问题研究提供了重要的理论基础,推动了相关领域的深入研究。1983年,牙含章在《中国社会科学》发表《论社会主义时期的民族关系》,运用马克思主义关于阶级斗争和民族问题的基本原理,进一步分析和探讨了社会主义时期民族关系的性质和内容、民族问题与阶级问题的关系,以及如何进一步发展社会主义民族关系等,对当时民族理论领域拨乱反正、推动民族理论研究,具有重要的实践价值和理论意义。其次,倡导参与中国社会科学院于1979年在昆明召开的全国民族研究工作规划会议,讨论和制定民族问题理论、民族历史、民族语言、民族学和世界民族研究等学科研究工作的五年规划。在会议期间,参与组建的中国民族研究学会(现中国民族研究团体联合会)和中国民族理论研究会(现中国民族理论学会)中,牙含章担任副理事长和会长,为开创民族理论研究新局面作出很大贡献。最后,为民族理论研究积极培育人才。在中国社会科学院研究生院首次开设民族理论硕士研究生课程,1983年招收全国第一批民族理论民族政策硕士研究生,带动了中央民族大学等民族院校招收民族理论硕士研究生的工作。

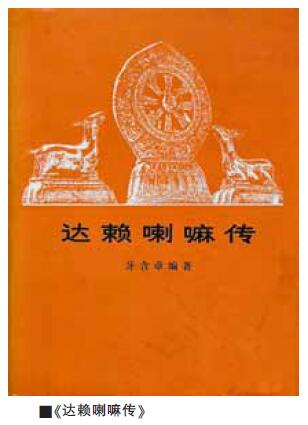

第二,《达赖喇嘛传》成为新藏学研究的标志性著作。自少年时代起,牙含章就与藏族历史和宗教结下了不解之缘。在延安时期,他曾编写《藏族问题研究》等书稿。如上所述,他还撰写了20多万字的《青藏调查记》,这是牙含章藏学研究的第一本专著,可惜未来得及出版就毁于战火。

新中国成立后,牙含章护送十世班禅返藏和在西藏工作的经历,又燃起他对藏学研究的热情。1950年,牙含章调任中共甘肃省委统战部副部长。不久,中央委任他为班禅行辕助理代表,护送班禅返藏。这项任命与中共中央的重要战略部署有关,也与他精通藏语藏文、同多位活佛过往甚密的经历有关。护送班禅返藏的队伍,自1951年12月19日离开西宁,在茫茫雪域高原上行进4个月,行程近2000公里。1952年4月28日,护送班禅的队伍安全到达拉萨,当天下午,十四世达赖与十世班禅这两大活佛在布达拉宫实现了会面,西藏民族大团结迈出了重要一步。

1952年12月底,牙含章顺利完成护送班禅返藏的任务,离开日喀则扎什伦布寺回拉萨,担任中共西藏工委秘书长兼政策研究室主任。牙含章在西藏工作近6年间,广泛深入地进行调查研究,搜集资料,为撰写《达赖喇嘛传》《班禅额尔德尼传》等著作做了许多工作。

1953年夏,牙含章完成了《达赖喇嘛传》初稿,约26万多字,这是一部系统了解西藏近代史和藏传佛教的旷世之作。该书用大量事实阐明了当时西藏工作中需要澄清的两大问题:一是历代达赖喇嘛与历代班禅额尔德尼的关系问题;二是西藏与中国在历史上就是地方与中央的关系,有力回应了西方帝国主义国家企图“分裂中国”的阴谋。1956年,中共中央统战部将该书作为“内部读物”刊印数百本,供中央和有关部门参考。1959年,周恩来总理指示胡乔木推荐给人民出版社公开出版,但由于多种原因而未果。1963年,该书才由三联书店资料室编印若干本内部发行。1984年,人民出版社公开出版《达赖喇嘛传》,之后翻译成藏、蒙、英、德等语言,陆续在国内外出版发行,引起很大反响。《达赖喇嘛传》的学术和资料价值得到充分肯定,在第一届“中国藏学研究珠峰奖”评选中,获得汉文专著类一等奖。

《班禅额尔德尼传》是《达赖喇嘛传》的姊妹篇。早些时候,该书的撰写也在牙含章的计划之中。护送班禅返藏的任务为他提供了一个深入调查研究班禅世系的良好机会,积累了大量有关班禅世系及西藏历史的素材。1958年,牙含章调离西藏时,为撰写《班禅额尔德尼传》而收集的10多万字材料,全部留给西藏工委政策研究室。牙含章虽然离开了西藏,但《班禅额尔德尼传》的写作念想始终萦绕在他的心头。1984年《达赖喇嘛传》正式出版后,中共中央又指示牙含章尽快完成《班禅额尔德尼传》。为此,他致信给当时的西藏自治区领导阴法唐等同志,借回自己留在西藏的资料,同时借阅藏学者珍藏的汉文手抄本资料。1985年7月,他完成了《班禅额尔德尼传》书稿,1987年由西藏人民出版社以多种文字公开出版。可以说,《班禅额尔德尼传》也是牙含章30多年辛勤研究的结晶。

《达赖喇嘛传》《班禅额尔德尼传》论述了西藏地区600多年历史,是我国学者首次运用马克思历史唯物主义和辩证唯物主义方法深入研究西藏两大活佛系统和西藏历史的专著。这两部著作具有特定的学术地位,有着重要的学术价值和资料价值,对几代藏学研究者和实际工作者起了重要的启蒙作用,成为藏学研究的基础入门读物。

第三,为宣传和研究马克思主义无神论及宗教问题研究开辟先河。宗教问题与无神论也是牙含章关注的重点。1959年到1966年,牙含章就宗教问题和无神论撰写了多篇文章,发表于《红旗》杂志。其中,《论宗教信仰自由政策》一文,是第一次全面阐释党的民族宗教政策的权威性文章。该文章与后来发表的《关于宗教迷信问题》等,均被美国、日本相关杂志全文转载。此后,牙含章陆续在报刊上发表《关于无神论教育的几个问题》《无神论教育与“鬼戏”问题》等文章,对马克思主义关于有神论观念和宗教的起源、发展与消亡的规律进行阐述,并结合中国实际,深刻阐明了党的宗教信仰自由政策。1964年,这些文章汇编为《无神论和宗教问题》一书,由上海人民出版社出版,1979年再版。这是我国运用马克思主义观点研究无神论与宗教问题的第一部论著,为宣传和研究马克思主义无神论及宗教问题开了先河。

在无神论研究和宣传教育方面,1978年在牙含章积极倡导和参与下,成立了中国无神论学会。此后,在学会举办学术会议时,牙含章先后提交《中国无神论史初探》《孔子学说与中国无神论思想的关系——〈中国无神论史初探〉续篇》等学术论文,吹响了中国无神论史研究的号角。

1979年,牙含章提出了编写《中国无神论史》的设想,并被列入国家哲学社会科学“六五”规划重点项目。接着,他主持编撰工作,动员20多位专家学者开始编写《中国无神论史》。该书还被纳入国家哲学社会科学“七五”规划重点项目,1986年完成8卷本约150万字的初稿,之后进行认真修订。1989年,将100万字的书稿送交中国社会科学出版社,了却了他多年“想要完成的科研志愿”。1992年,这部巨著正式出版发行。遗憾的是,牙含章生前没有看到。《中国无神论史》是国内第一部完整系统地阐述中国无神论发展史的大型专著,不仅填补了中国无神论研究的空白,对中国无神论学科的创立发展具有里程碑意义,而且对世界无神论史研究也是一个重要贡献。

牙含章一生致力于推动民族团结和维护国家统一事业,在民族理论、藏学、宗教与无神论等研究领域都有重要建树,是中国民族理论的先驱者之一,也是藏学和宗教、无神论研究的主要推动者。他作为一名革命干部、一名共产党员,严于律己、勤于工作、对党忠诚、坚持原则。即使在“文革”期间被“打倒”,牙含章也不气馁,始终秉持革命乐观主义精神。例如,在石家庄被监督劳动期间,他还撰写了回忆录《陇右地下斗争》。如此种种,牙含章一生所展现的奉献社会的人生价值观、不断进取的态度和严谨的治学精神,对后学具有重要的启迪意义。

今天,重温牙含章的民族理论、宗教和藏学研究工作轨迹及其贡献,意在激励我们继续沿着前人的足迹,继承和创新发展民族理论、宗教及藏学研究,共同推动民族、宗教研究事业的繁荣,为促进民族团结进步、铸牢中华民族共同体意识、实现中华民族伟大复兴作出应有的贡献。

(作者系中国社会科学院民族学与人类学研究所研究员、中国朝鲜民族史学会会长)