丁声树(1909—1989),号梧梓,河南邓州人。著名语言学家、辞书编纂家。1926年入北京大学预科学习,1928年转入本科中国文学系,1932年毕业。毕业后即由北大教授推荐至中央研究院历史语言研究所工作,历任助理员、编辑员、副研究员、专任研究员。其学术生涯从训诂学入手。20世纪三四十年代,开始研究古汉语中的典型字词,发表过十多篇论文。这些论文通过个别字词用法研究,对古汉语语音、词汇、语法进行了概括而深刻的阐述,以新颖的思路、科学的方法,开创了训诂学研究的一代新风,曾调查湖南、湖北、云南、四川4省142个汉语方言点。1944年至1948年被派往美国考察,兼任哈佛大学远东语言部研究员、耶鲁大学研究院语言学部研究员。

1950年后,一直在中国科学院语言研究所(今中国社会科学院语言研究所)工作,是一级研究员,中国科学院哲学社会科学部委员。历任语法小组组长、方言研究组组长、《中国语文》杂志社主编、词典编辑室主任、《现代汉语词典》主编,在训诂、音韵、语法、方言、辞书编纂等领域造诣精深,成就显著。1959年至1964年当选为第三届全国政协委员,1964年、1978年先后当选为第三届和第五届全国人民代表大会代表,1984年当选为第六届全国政协常务委员。主要著作有《现代汉语词典》(主编)、《现代汉语语法讲话》(与吕叔湘、李荣等合著)、《古今字音对照手册》《昌黎方言志》和《汉语音韵讲义》。

1983年4月16日,中国社会科学院召开全体党员大会表彰丁声树,号召大家向他学习。院党组书记梅益同志在会上发言,给予高度评价:“丁声树同志是从爱国主义走向共产主义的知识分子的优秀代表,是在国内外享有很高声誉的语言学家。他学识深广,治学严谨,工作勤奋;德高而不显,望重而不骄;不为名不为利,严于律己,始终把自己看作一名普通党员,一名人民的公仆。”第二天,《光明日报》用整版篇幅报道丁声树先进事迹。

当与贫民共苦耳

丁声树出身于封建地主家庭。幼年正是北洋军阀混战时期,整个中国,四分五裂,烽火遍地,民不聊生。1926年初中毕业,他考上了北京大学预科,预科两年、本科四年,由于家境已经没落,主要费用依靠亲友接济。

1932年大学毕业,经介绍,丁声树到中央研究院历史语言研究所工作。1933年,研究所由北京迁到上海,不久又迁往南京。1937年卢沟桥事变后迁到长沙,停留了几个月后迁到昆明。赵元任、丁声树等一行是从桂林取道越南河内,乘滇越线火车到达的。为欢迎长沙临时大学(到昆明后改称西南联合大学)西迁步行团抵达昆明,赵元任改编一战时期广为流行的“It’s a Long Way to Tipperary”,写成《遥遥长路到联合大学》,丁声树草拟了歌词,并跟昆明各界群众一起举办欢迎仪式。

眼看着日寇长驱直入,国民党军队纷纷败退,国土一天一天缩小,丁声树心情很沉重。在1938年写的《诗卷耳苤苢“采采”说》一文末尾写有这样一段附言:“去岁卢沟桥之变,岛夷肆虐,冯陵神州。……不自揣量,亦欲放下纸笔,执干戈以卫社稷。遂举十年中藏读之书、积存之稿而尽弃之。人事因循,载离寒暑,未遂从戎之愿,空怀报国之心,辗转湘滇,仍碌碌于几案间,良足愧也。”

1940年8月,丁声树随着研究所从昆明迁到四川南溪李庄,10月,参加四川方言调查。在1935—1940年的数年间,丁声树累计调查了湖南、湖北、云南、四川4省142个方言点。即使今天专业的方言工作者,一辈子也不一定能做这么多地点的调查。丁声树为什么能做到呢?这在赵元任、丁声树等人合著的《湖北方言调查报告》序的末段中似乎能找到答案:“湖北报告写完了,有了个模型以后,湖南江西比较的好写,我们的调查队不久又可以向河北东三省等处去调查方言了。”文末署“中华民国二十七年七月七日”,这是卢沟桥事变周年纪念日。当时我国东部半壁江山已被敌人占领,可以说,丁声树做方言调查不仅为了学术,更重要的是在用自己的专业保存中华民族文化的火种。

1944年中央研究院派丁声树赴美国考察。出国之前按惯例在重庆的国民党中央训练团受训,并要求填写一份加入国民党的申请书。丁声树表示入党要自愿,国民党这样腐败,不愿意参加。在美国4年的时间内,丁声树在哈佛大学、耶鲁大学担任兼职研究员。抗战胜利后,1945年9月19日,丁声树写给胡适的信中说:“得此千载一时的良机,我们的国家若仍旧爬不起来,站不住脚,那不止是民族的羞辱,简直是人类文明的大耻。”慷慨激昂的话语洋溢着对祖国的无限热爱。

1948年8月,丁声树辞别在联合国工作的夫人和8个月大的女儿(取名“炎”,寓意不忘自己是“炎黄子孙”),只身回国。几个月后,历史语言研究所决定迁往台湾,所长傅斯年几次找丁声树谈话。丁声树说:“我只知道国民党已经腐败透顶,我无义务跟着它跑。共产党究竟怎么样,我不知道,但是无论如何总不会比国民党更坏,没有什么可怕之处。”当时所里的图书仪器、古物标本,以及绝大部分工作人员都迁到台湾了,丁声树坚持留在南京迎接解放。他在1949年1月29日的日记中说:“我已准备大苦难,履大艰险,与贫民共生死,这样也许肉体上受若干苦痛,但良心上却很安慰。此时但须果腹足矣。天下人并此不能得者众矣。正当与贫民共苦耳。”

新中国成立以后,丁声树给在联合国《世界经济年报》工作的夫人寄去一封封家信:

——我到北京工作了。我觉得天安门城楼焕然一新,光彩四射。新政权已成大功,仍旧俭约清廉,一反国民党之陋习,这是有目共见的。

——我也去搞土改了。在湖南常德县黄珠乡,让我负责一个村。住在一位贫农家里,和这位老人睡在一起。

——我所以劝你和孩子早日归来,是因为新中国需要你;你也需要在新中国的新鲜空气中陶冶一番,孩子更不用说了。……我们作为中国人,应当为祖国服务,这是多么光荣多么美丽的事啊!

1957年1月,夫人带女儿途经罗马回国。

丁声树在日常生活中总是以贫下中农标准要求自己。1958年5月16日的日记中说:在河北昌黎参观,每人分到蟹一只,虾两只,食之不安,只吃了一只蟹。1960年7月3日的日记中说:“有人以为在美国也能为祖国服务,这样生活好些。殊不知革命者应和人民打成一片,共命运同甘苦,就是从爱国主义看,也不应脱离自己祖国的人民,自己特殊。”

吾之学在精不在多也

丁声树勤于读书,也善于读书,勤于思考,善于发现问题,边读书边在书上写批注、札记,积累多了形成一些研究课题。1942年7月写的读书笔记《有闻录》序中说:“谚云:‘有闻必录。’盖不辨真伪是非,姑妄听之即姑妄录之也。此‘有闻录’即取此义为名。”丁声树极其认真、严谨,研究问题不到全面考察、无懈可击的程度不会拿出来发表。他曾说过“吾之学在精不在多也”,“少而精”是他治学的一大特色。

丁声树刚到研究所工作时,赵元任、李方桂和罗常培在翻译高本汉的《中国音韵学研究》。赵元任在该书译者序中说:“自己看‘腻’了过后,又找了一个‘新鲜的脑子’的丁君声树也从这三方面把全书反复细校。”李方桂晚年也曾回忆:“使整部译著成为一个完整、可读作品的,就是丁声树的功劳。”

1935年,丁声树完成了第一篇学术论文《释否定词“弗”“不”》,震动学术界。1936年发表的《诗经“式”字说》,受到广泛赞誉。丁声树每篇论文都能发前人所未发,有一鸣惊人的卓识高见,为当时国内外专家学者所赏识,32岁就成为专任研究员,誉满全院,成为青年学者学习的榜样。

20世纪50年代,丁声树正值壮年,对现代西方语言学乃至中国传统语言学都有了更加深刻的理解。中国科学院语言研究所成立后,丁声树开始担任语法小组组长,在《中国语文》1952年7月号至1953年11月号连载了《语法讲话》(与吕叔湘、李荣等人合著,后汇集为《现代汉语语法讲话》一书)。1954年,所里成立方言研究组,丁声树担任组长。1955年10月,中国科学院在北京召开了现代汉语规范问题学术会议,会上丁声树作了《汉语方言调查》的报告。为培养开展全国汉语方言普查急需的人才,1956年至1957年,语言研究所联合教育部开办了3期普通话语音研究班,丁声树带领方言组全体人员,培养了300多名方言初步普查干部。

《汉语音韵讲义》是丁声树在“普通话语音研究班”上讲授课程时印发的讲义,对于掌握《广韵》系统和古今语音演变的规律大有帮助。1958年出版的《古今字音对照手册》是调查方言和研究汉语音韵的必备书。为调查方言而制定的《方言调查字表》(1955年)、《方言调查词汇手册》(1955年)、《方言调查字音简表》(1956年)等至今仍在使用。这是在丁声树主持下对全国方言普查工作和汉语方言学作出的重要贡献。

1958年夏和1959年春,丁声树带队到河北张家口、昌黎调查方言。昌黎调查为期半年,春节也没回家。1960年,被誉为新中国方言调查范本的《昌黎方言志》出版。1960年12月,在中国科学院哲学社会科学部委员会第三次扩大会议上,丁声树作了“关于进一步开展汉语方言调查研究的一些意见”的发言,建议在继续注意语音调查的同时,应以词汇、语法为重点,这对汉语方言的调查研究工作,有着重大的指导意义。

1960年底,丁声树兼任《中国语文》主编,将办刊方针改变为以提高为主,发表文章注重学术性,在中国语言学发展和学科建设上发挥了龙头作用。1965年前后,学界严厉批判《中国语文》“大、洋、古”,丁声树虚心接受批判,但强调:“三字评应仔细考虑,但也不能降低学术水平。坚决反对浮夸、空洞、抄袭、烦琐。”

矢志铸就语言丰碑

新中国成立后,扫除文盲、推广国家通用语言成为当时国家语言文字工作的迫切任务。丁声树从来不炫耀自己在国外的经历,没有任何故弄玄虚和哗众取宠,自觉地把自己所从事的语言研究事业看作党的事业的一部分,将自己的学术研究同语文实际工作紧密结合起来。

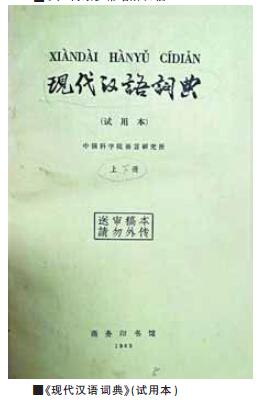

1959年起,丁声树的业务工作逐渐转向词典,审读《现代汉语词典》试印本的部分条目。1961年3月,他担任《现代汉语词典》主编和词典编辑室主任,接替吕叔湘主持《现代汉语词典》编辑定稿工作,从此把主要精力放在了《现代汉语词典》上,直至1979年10月不幸生病住院。

那些年,丁声树身兼数职,工作繁忙,可谓呕心沥血。1961年12月20日的日记中说:“手头八项未定工作:难字表、新华字典、中国语文社、昌黎稿、音序查字法、审音委员会、词典审音、现代汉语词典。”审音委员会《普通话异读词三次审音总表初稿》是由丁声树终审后于1963年出版的。

为了编好《现代汉语词典》,弄清每一个字词的音义,他不分白天黑夜地阅读大量资料。他亲自抄录卡片,认真校对编辑人员的卡片,反复审订词条,虚心听取各方面的意见。他经常为了一个疑难字的处理吃不好饭,睡不好觉,冥思苦想,逢人就问,不把这个问题解决好,决不会罢休。他常请词典编辑室工作人员向有关单位或个人发信,亲友、同事以及门房收发员、炊事员等都是请教的对象,从不放过一切调查的机会。丁声树曾说过:“这部词典忠实反映我们这个时期的语言,给后人留下一份语言的史料,就不错了。经过普遍调查,尊重语言实际,大家都这么说,就得承认它。”

丁声树十分关心社会生活中的语言文字问题。20世纪60年代初,他主持《新华字典》的修订工作,深感“癌”字旧时一直读yán,与“发炎”的“炎”同音,于是“肺癌、胃癌”等就会跟“肺炎、胃炎”等同音,在医疗和人们生活中多有不便,就听取意见,决定把“癌”字音改读为ái,这一读音得到社会上的广泛认可。他曾写信给《红旗》编辑部指出《毛泽东选集》中有几处文字和标点问题,并提出修改意见;曾向《解放军文艺》编辑部建议“象”和“像”分开用,不以“象”代“像”;到陶然亭公园小游,看到门口介绍牌上文字标点有讹误,随手记下来写信更正。

1974年“四人帮”把《现代汉语词典》诬蔑为封资修的大杂烩,进行了全国范围的批判,丁声树并不因此而气馁,仍利用一切可以利用的时间,搜集资料,对于需要修改的条目,随时把意见记在词典试用本上,以便修订时作为参考。1975年实行所谓“开门编词典”,由工人、解放军和专业人员组成“三结合”班子修订《现代汉语词典》。他看到“三结合”修订中问题不少,心里非常着急。粉碎“四人帮”以后,在丁声树的领导下,按原来宗旨,大家齐心协力努力地修改稿本,1977年底完成修改工作,1978年底,《现代汉语词典》正式出版。紧接着丁声树又主持编写《现代汉语小词典》,降低书价,让更多的读者能用上词典。

《现代汉语词典》定稿交稿时期正值《第二次汉字简化方案(草案)》社会试用阶段,《人民日报》等媒体和出版单位已试用,教育部下文要求学校教学试用。丁声树以自己的学术判断,坚决否定用“二简”字全面改动词典的意见。

丁声树为了人民的现实需要,愿意跳出自己专深特长的学术圈子,投身人民急需的工作中去,他想的是:人民需要办的事,再难也要做好;国家交下来的事,要不遗余力地去办好。丁声树在时代的要求下,在事业最需要他的岗位上,起到了一代学术大师应起的作用,从事汉语语言的调查、应用和研究的人,几乎没有人能离得开他所做的这些学术奠基工作。

把一切献给党和祖国

丁声树在工资和生活待遇上总嫌所得太多,而在工作与贡献上又总怕做得太少。1952年,他去湖南参加土改运动后回来正赶上国家调工资,得知自己上调了工资,他找所长罗常培反映自己的工资太多,并郑重地写了一封信,说“我的问题不是工资少,而是工资过多,变成我的沉重包袱”。上级发给的学部委员津贴费,他不愿要,1957年5月他给院长郭沫若写信,建议取消学部委员津贴,信中说:“我觉得每个学部委员都有自己的工作岗位,都是有工资收入的,不需要这个‘津贴’。我每次收到这一百元的时候,心里总觉不安。”人大代表的车马费,他不领;发表文章和出版词典的稿费,他也不要;就是他本人的工资,也只给家里1/3做家用。他总是说:“国家和人民给予我的已经太多了。”1956年5月17日的日记中说:“国家安定,学有所获,自当贡献于社会,但决不求名利。”

1960年到1962年,我国处于经济困难时期,为了照顾有卓越贡献的专家的生活,国家特地给他们发放副食品供应证,丁声树坚决不用。丁声树的住房是按夫人的副研究员职务分的,所里多次要给他调换大一些的住房,他都谢绝了。所里配有班车上下班,丁声树为了避免有人给他让座,宁可放弃班车的便利,自己坐公共汽车。坐公共汽车时尽量让别人先上,并经常帮助维持乘车秩序,多次受到车队的表扬,被誉为模范乘客。

丁声树生活十分俭朴,几乎一年四季都是布衣布履,反对特殊化,对自己达到苛刻的程度。1975年5月,国家出版局在广州召开全国中外语文词典编写出版规划座谈会,丁声树作为著名专家应邀出席会议,自己硬是买了硬座票,坐了两个多昼夜到达广州。但他对国家对人民却十分慷慨。抗美援朝捐款时,他不在所里声张而是去银行捐,怕张榜表扬,更怕给捐献少的人造成压力。邢台地震时,他除了捐钱还捐献了许多衣物,连家里床上的毛毯也抽走了。

丁声树常说:“我要向一些老科学家学习,发扬做‘人梯’的精神。”的确如此,丁声树关心青年人的学习和成长,对他们循循善诱,在工作上他总是放手让青年人干,在实践中增长才干。20世纪50年代中期,他在所里为青年研究人员开设传统语文学、方言学、语法学等系列讲座。1964年《现代汉语词典》试用本交稿后,为了培养编词典的青年大学生具备一定的音韵学知识,丁声树开设音韵课,并布置批改作业。

丁声树像老园丁那样悉心爱护身边的每个年轻人。为青年科研人员提供资料、修改文章,但他不让提任何致谢的话;为帮助工勤人员提高文化水平,他送去字典,利用休息时间教四角号码;有读者来信请教问题,他热情地指导学习方法;身边有年轻人结婚,他把自己从美国带来的硬木圆桌相赠;有人被家庭重担压得喘不过气,他总是解囊相助。当对方不好意思接受他的帮助时,他就说:“你先用着,等你以后手头宽裕时再还我。”当受助者真还钱时,他说起自己过去在北大念书,有时连买烧饼的铜板都没有,全靠朋友帮助。他让受助者把钱拿回去再济困于别人。

1970年春,中国科学院哲学社会科学部全体下放到河南信阳地区息县的五七干校。这段时间虽然丁声树吃了很多苦,但他做事依旧严肃认真,一丝不苟。丁声树和钱锺书一起被安排露天烧锅炉供应开水。为了烧好锅炉,丁声树干脆穿上雨衣,一连几个小时在锅炉边站着,腿脚肿得很厉害,让人看了无比心痛。过了一段时间,丁声树的工作调换为养猪养鸡,但他烧开水时的严肃与认真,给大家留下了极为深刻的印象。

1979年10月,丁声树突发脑溢血致半身不遂住进医院,病中说胡话时仍记挂着工作,如“有些词条要修订一下子”“外国人编书已出版了,我们编词典为什么老不出来”“我写什么东西写清了……看看哪个记录,有错吗?就改一改。”“词典做得怎样了?谁能知道?”

1989年3月1日,丁声树卧病10年后与世长辞。又是10年后,遵照他的遗愿,骨灰撒到了上海吴淞口外的东海里,夫人写信寄语:“我的骨灰也撒入同一水区,我与你在大洋会合。”

丁声树这一辈学者成长于饱受欺凌的旧中国,对饱受苦难的国家和人民满怀深情,中华人民共和国的成立给中华民族带来新生,他们从心底里自觉地向党组织靠拢,用自己的学问和赤诚回报国家和人民。丁声树把鲁迅先生的“俯首甘为孺子牛”作为自己的座右铭,这种对国家对人民的深厚情感植根于数千年历史熔铸成的牢固的爱国主义传统。

在挽救民族危亡的探索和新旧社会的对比中,丁声树申请加入中国共产党,实现了从爱国主义到共产主义的转变。1958年他在日记本末尾写道:“把一切献给党,把一切献给祖国,这也应该是我的人生观。”1962年6月23日,丁声树光荣入党。他说:经过大半生的苦苦探索,终于认清共产主义是中国人民唯一的光明前途,也是世界必由的康庄大道。日记中记载这一天“是我一生中最可纪念的日子”。

丁声树对党忠诚,源自坚定信仰;不负人民,发自为民初心。丁声树的治学精神、崇高人格和坚强党性给我们树立了永远的光辉榜样。

(作者系中国社会科学院习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员、中国社会科学院语言研究所研究员)

- 1 《切韵指掌图》与宋词用韵

- 2 医疗语用学:“新医科”建设中的语用学视角

- 3 从阐释学视野看戴震汉学研究

- 4 明末清初吴地惠氏三代的学术传承

- 5 从“人文实证主义”到“经典解释学”

- 6 数字技术打开媒介无限想象空间

- 7 “元技术”塑造新闻业发展新图景

- 8 简介

- 9 简介

- 10 简介