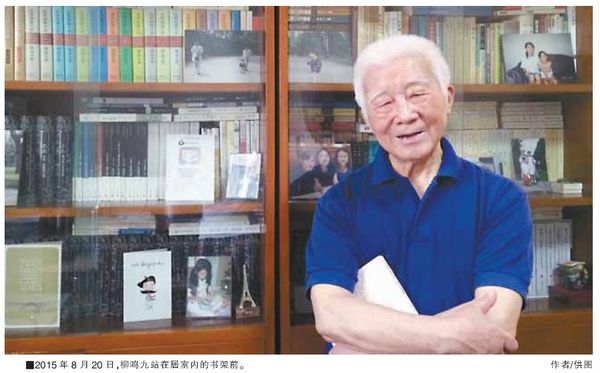

1934年早春,一个重达九斤、哭声冲天的湖南伢儿降生人间。取“鹤鸣于九皋,声闻于天”之意,伢儿得名“柳鸣九”。斗转星移,初生时的能量场并未被光阴销蚀,依然围聚着暮年时的柳鸣九。他常常自励:“既然上帝给了我这样一份体质财富,那我就要坚守自己的天职。”说这话的时候,他的脖梗因数度中风而略微右偏,更显执拗。他认定的天职,便是“一生只为打造一个人文书架”。2022年12月15日凌晨3:40,尽完天职,88岁的柳鸣九先生驾鹤西归,和萨特、加缪、雨果、莫泊桑等灵魂伴侣们会合于九霄。

主人飞走了,水泥地、白粉墙的房间里少了中药香,唯留满室书香,又多了菊花香。保姆小慧在柳先生常年伏案的写字台上,摆了一捧黄白相间的菊花,又平铺上先生不同时期的著述和译作,还有他生前爱听的贝多芬、莫扎特和肖邦的古典音乐CD,靠墙倚放着“中国社会科学院荣誉学部委员”“翻译文化终身成就奖”“中国图书奖”等奖牌和证书,还支着一个相框——多年前,作家王蒙邀柳鸣九、朱虹夫妇同赴山东,在中国海洋大学参加活动时,有位教授为柳先生摁下了快门。彼时的柳先生以一种半仰的姿势坐着,十指相扣,此刻再看旧照,恍觉他似乎在和天堂上的自己作着心灵感应:“怎么样?这里布置得不错吧!不下来坐坐吗?”

如果不是灵魂一时摆脱不了依附肉身时的惯性,那他一定会下来坐坐的,坐在书桌前虚位以待的椅子上,或者书桌旁的沙发上,这个位置正好对着他打造的人文书架——两个满满当当的书柜。

书柜里陈列着他撰写的《法国文学史》《20世纪法国文学史观》等史集,《巴黎散记》《名士风流》等散文集,雨果、梅里美、莫泊桑、都德、加缪等人作品的译本。从在北大读大三时始译都德算起,柳鸣九先生勤勉治学长达67年,思想的琼浆汩汩流淌,结晶为50多部或创作或翻译的著作及500多部主编的图书,创造了著作“超”身的学人奇观,同时成就了他作为文艺理论批评家、翻译家、散文家、出版家的学术地位。

“面对着这两个书柜,我总有赏心悦目、沾沾自喜之感。疲惫时,我在这里得到酣畅的休息,恢复了元气;苦恼时,我在这里得以豁然开朗,如释重负;陷入困顿或遭到打击时,我在这里获得温馨的慰藉与安抚;无所事事时,则在这里又获得起步前行的方向。”柳鸣九先生曾将这里形容为绿洲、家园、疗养胜地、加油站、沉思之亭……而今,斯人已逝,书柜却依然孑然而立。

推石上山的西西弗

最早把萨特全面推介给中国读者的柳鸣九,被称为“中国萨特研究第一人”。度人之前先度己,在萨特存在主义哲学唤起“80年代新一辈”精神共鸣之前,柳鸣九已凭此检视并“自我选择”了他的存在状态和存在本质,即“我劳作故我在”——父母的艰辛付出、北大求学期间所受的熏陶和师承、西方文学的高山仰止、知识分子的文化自觉……这些均不容许他随意处置自己的生命与精力,唯有心无旁骛,辛勤劳作。

柳鸣九是没有退休概念的,更没有躺在功劳簿上吃老本的念头,或者说,他所理解的安享晚年首先表现为“爬格子”。当他81岁结集15册、600万字《柳鸣九文集》时,他不认为是总结,只当是小结,此后果真又有《回顾自省录》《友人对话录》《种自我的园子》等新著和祖孙合作版《小王子》、增订版《名士风流》推出。他82岁起在帕金森、糖尿病等旧病之外,又添脑梗这一新疾和凶疾,并因一次次中风渐失视力、听力和语言表达能力,竟然还能利用每次出院和下一次住院的间隙,主编了散文集《本色文丛》第四和第五辑、“国民性人文素质名著函装丛书”之“小绿书”系列、“外国文学名著经典”70种、“思想者自述文丛”8卷、“外国文学名著名译文库”近100种,发起“译道化境论坛”,召集起英、法、德等十余个语种的36位翻译家畅谈翻译新理想,探讨翻译新标准。

“我做的事情不外乎推石上山。”柳鸣九很推崇加缪的《西西弗神话》。西西弗惹怒众神,被判处把一块巨石推向山顶,巨石总是在离山巅一步之遥时滑脱,西西弗只能周而复始、永不停顿地推石,终于有一天他豁然开悟:征服顶峰的斗争本身足以充实心灵!柳鸣九在“推石上山”的过程中,也享受着每一步进展带来的乐趣。他曾在《柳鸣九文集》首发式上流着热泪致答谢词:“但愿我所推动的石块,若干年过去,经过时光无情的磨损,最后还能留下一颗小石粒,甚至只留下一颗小沙粒,若能如此,也是最大的幸事。”中国社会科学院外国文学研究所原所长陈众议能读懂柳公谦辞背后的雄心壮志:“他不满足于昙花一现般的璀璨和轰动,‘让文章流传几十年’成了他的口头禅。而我明白,他内心真正的期望值又何啻几十年?”

这样的谦虚与雄心,一直在柳鸣九身上对立统一着:他自称是“智商水平中等偏下”的“矮个子”,却成为“我国法国文学研究翻译界的领头人”(见“翻译文化终身成就奖”给柳鸣九先生的颁奖词);他自比“浅水滩上一根脆弱、速朽的芦苇”,但由于“从事的是思想含量比较高的文化工作”,“必须强迫自己‘多思’”,所以他认为自己算得上法国哲学家帕斯卡所说的“会思想的芦苇”;身患帕金森的他用颤抖的手,写了两张看似意思相反的字条,贴在卧室里放满药品的橱柜柜门上,一张是“多一本少一本,多一篇少一篇,都那么回事”,另一张是“纵浪大化中,不喜亦不惧,应尽便须尽,无复独多虑”。

谦与狂、悲与欢、退与进成为柳鸣九个性的多棱镜。这并非拧巴,其实是“尽人事,听天命”的洒脱,使他无暇瞻前顾后,总是全力以赴。让柳鸣九专注于脚下的精神支点,除了《西西弗神话》,还有伏尔泰在启蒙时代所倡导的“必须耕种自己的园地”(1759年撰写的小说《老实人》文末)。柳鸣九生前最后一本书是2018年8月出版的《种自我的园子》,这显然是对伏尔泰相隔两个半世纪的呼应。

柳鸣九的专注和洒脱甚至到了只问耕耘、不问收获的境界。2015年底,耄耋高龄的他不顾体力日衰,开始翻译雨果的鸿篇巨制《悲惨世界》(译成中文将有100多万字)。2016年底的中风阻塞了他的视神经,他不听医生和亲人的劝阻,坚持给眼睛动手术,竟然恢复到能看二号字,于是拿起放大镜继续译。然而,好不容易失而复得的视力,竟又因下一次中风而失去。2017年夏,他将译好的5万字郑重交给了比他小20岁的翻译家许钧,请他接着译。期待不用等太久,读者就能读到两代学人接力精译的《悲惨世界》。

2018年后,意识到自己时日无多的柳鸣九先生着手准备最后一本书《麦场上的遗穗》,主体部分集纳了他2017年至2019年上半年的创作,大都是在病榻上经艰难口授而完成。随着油日尽、灯日枯,该书写作几度搁浅。辞世前不久,柳先生把已整理一大半的书稿交到我手里。这是一份沉甸甸的托付,我不敢松懈,边整理边和出版社商谈。12月14日,柳先生去世的前一天,亲友们守在床边,我凑近他耳畔大声说:“柳先生,我是江首记(我曾任《文汇报》首席记者,柳先生喜欢喊我‘江首记’)。《麦场上的遗穗》我帮您整理得差不多了,很快就会出版送到您手里的。”柳先生紧闭的双眼一下子睁开、睁大,对他最信任的小友作着回应。柳先生是在爱的包围中安详离去的。

译好5万字的《悲惨世界》和整理了一大半的《麦场上的遗穗》,就像园子里还未见收成的两畦庄稼,或者就像西西弗推至半途的巨石。但这有什么要紧呢?栽花闻香,种豆撷果,收成自来。当推石不再成为西西弗心中的苦难,诸神便不再让巨石从山顶滚落下来。柳鸣九推动的石块,已在山巅!

脑海中浮现出我陪柳先生去崇文门国瑞城西西弗书店的情景,那天是2018年11月24日。后来,我整理照片时才意识到,这竟是柳先生除了去医院之外的最后一次出门。

戴着老式鸭舌帽、眉发皆白、坐着轮椅,这样一位老人出现在书店是很容易引起注意的。有位读者反复打量后迟疑上前问道:“您是柳鸣九先生吗?”肯定的回答让安静的书店内波澜骤兴:“你看的《小王子》就是爷爷翻译的,快和爷爷照张相。”一位母亲招呼着自己年幼的儿子。“我们读过您的《萨特研究》,能和您合个影吗?”征得同意后,一对从澳洲回国的夫妇谦逊地半蹲在柳先生左右。

在西西弗书店放置欧美文学作品的书架上,静静的立着加缪著、柳鸣九译的《局外人》和《鼠疫》。柳先生取下一本《局外人》,用手掌久久摩挲着封面。他并未找到由他主编的《加缪全集》,喃喃自语:“应该要有《加缪全集》的。”

离开书店时,他选购了一本2019年日历,封面是两个大大的金字——惜福,与“西西弗”谐音。我念给他听腰封背面的另外四个字——推石文化。

从2018年底至2022年底,四年如白驹过隙。日历翻动了岁月,却掀不走推石文化。直到今天,它依然和柳先生推动的“石块们”朝夕相伴着呢!

有胆识的“重新评价”专业户

柳鸣九生前最后一次被媒体密集聚焦,是因2018年11月19日他被授予中国翻译界最高奖——翻译文化终身成就奖。

柳鸣九将他涉足的领域作了划分:法国文学史研究和文艺理论批评是主业,编书、写散文、翻译是副业。《柳鸣九文集》共15卷,论著占前12卷,翻译占后3卷,仅为文集总容量的1/5,收录的《雨果论文学》《磨坊文札》《莫泊桑短篇小说选》《梅里美小说精华》《小王子》《局外人》等译作,均属中短篇或由它们合成的集子,不是绝对意义上的长篇。

柳鸣九坦言对此“深感寒碜”,主业的浩瀚与艰深要求他全身心投入,他“智力平平、精力有限”,只能在译海里“这儿捞一片海藻,那儿拾一只贝壳”。

回过头一清点,译作总字数竟也超过了百万,其中不乏《莫泊桑短篇小说选》《局外人》《小王子》等经得起时间淘沥、一版再版的畅销书、长销书。“翻译家”柳鸣九无心插柳柳成荫,居然凭“副业成绩”博得了至上的荣光。

出版社和读者之所以买他的账,或可归功于主业与副业的相辅相成——把理论研究上细细咂摸、咬文嚼字、不偏不倚的劲头和追求用于文学翻译,或许更容易找到福楼拜所推崇的“一个字用得其所的力量”中那个最恰当的“字”;理论研究须捕捉言外之意,将此技能施于文学翻译,或许更容易领会作品的弦外之音;也因为他将翻译视作副业,不靠其安身立命,他才能不缚于名缰利锁,自在张开所有的感觉触角,探微文学作品的细枝末叶;还因为他精力有限,只有零零碎碎的时间,就干脆在短而精方面发狠劲儿,力求极致。如此说来,主与副只体现为量的主副,而非质的主副。以翻译之质高而赢得中国翻译界最高奖,亦可谓实至名归。

柳鸣九心思缜密,他揣测这一荣誉“应该不限于对我译作的肯定,也是对我为西方现当代文学译介所做的劳绩的认可”。说到后者,很容易让人联想到由他主编的大部头丛书:“法国二十世纪文学丛书”70卷、《雨果文集》20卷、“外国文学名家精选书系”80卷、“外国文学名著经典”70种、“外国文学名著名译文库”近100种……这么大的体量着实惊人。中国社会科学院荣誉学部委员、理论批评家钱中文曾感叹:“柳公以惊人的毅力和智慧,亲自建筑起一座法国文学与世界文学的书城!”

我们在“书城”里遇见了《变形记》《局外人》《尤利西斯》《荒原》《追忆似水年华》……年轻读者恐怕想不到的是,这些已在今天得到公认的西方现当代文学经典却曾带着“衰颓”“腐朽”的标签,被我们长期拒之门外。第一个冲上去、当众把这些标签给撕了下来的,正是柳鸣九。

筑一座城需要打下坚实的地基,柳鸣九为书城打下的地基便是对文学史的梳理。正确的文学史观是对文学殿堂的擘画,可以科学鉴定哪些作品是梁柱,是砖瓦,是门窗。

柳鸣九对法国文学全过程的梳理经历了“两步走”:一是1972年至1991年完成《法国文学史》三卷本;二是21世纪初完成《法国二十世纪文学史观》上下册。之所以分两步走,是因为他要破除不同的思想禁锢。

走第一步时正值“文革”后期,赋闲的柳鸣九萌生了编写法国文学史的念头,并串联起3位搭档:郑克鲁、张英伦和金志平。他无视“四人帮”对待资本主义文化的“彻底批判论”,而是以马克思、恩格斯对古希腊时期与文艺复兴时期艺术的评论、启蒙主义文论、19世纪现实主义文学的经典文化历史观为准绳。

“四人帮”垮台之后,各文化单位恢复业务,柳鸣九他们的《法国文学史》上册恰逢其时,顺利出版。这让学界“执牛耳者”李健吾“雀跃欢呼”,有感自己体力已衰,“而他们则胆大心细,把这份重担子挑起来”。

走第二步时,柳鸣九需要先破除“日丹诺夫论断”——20世纪30年代,苏联主管意识形态的领导人日丹诺夫曾做过一个政治报告,认为欧美文化是“反动、腐朽和颓废”的,作品的主人公都是“骗子、流氓、色情狂和娼妓”。“日丹诺夫论断”长期以来主导着苏联的文化领域,也深深地影响着中国对20世纪欧美文学的态度。

对此,柳鸣九不以为然,他深知20世纪文学艺术在规模、分量、深度、价值与意义上,丝毫不逊于马克思、恩格斯见识并称颂过的欧洲古典文学艺术。柳鸣九之所以有这样的“知”,缘于他拥有一扇向外部世界眺望的“窗口”,那便是钱锺书、李健吾两位西学大师多年经管的中国社会科学院外国文学研究所书库。柳鸣九回忆道:“这个书库所藏的大量外文报纸杂志、图书资料在当时算得上居全国之首,西方现当代文学名著经典应有尽有。多年之中,我几乎每天都在这里流连忘返……”“只要日丹诺夫论断仍然高悬,我就会丧失一个世纪的学术空间。”

很快,1978年春夏之交,“真理标准”大讨论席卷全国。柳鸣九对“日丹诺夫论断”“三箭连发”:一是当年10月,在全国第一次外国文学工作会议上作了“重新评价西方现当代文学的几个问题”主旨发言;二是次年在《外国文学研究》的前三期上连载6万字“檄文”;三是于1979年9月在《外国文学研究集刊》上刊载笔谈。从20世纪之初的反战文学,到稍后的批判现实主义文学、三四十年代的反法西斯文学、抵抗文学,一直到战后的存在主义文学、新现实主义文学、“愤怒青年”文学、“黑色幽默”、荒诞派戏剧以及新小说派……整个20世纪西方文学闪耀出的积极意义,在柳鸣九的条分缕析中呈现出不同于“日丹诺夫论断”的新景象。

自这次“重新评价西方现当代文学的几个问题”之后,柳鸣九又在20世纪80年代初“重新评价”了萨特和存在主义,在80年代末“重新评价”了左拉和自然主义。既然是“重新评价”,自然会搅动原有的学术生态。很快,他就碰上了麻烦。这个“重新评价”专业户的学术道路极不平坦。

柳鸣九先生曾说:“我们这一代人几乎都有谨言慎行、求全隐忍的习性,我也不例外。但是有时候为了在学术上,把问题讲得实事求是、讲得明明白白,乃职责所系,有些话就不能不讲,而要讲有时就得有点勇气,简单来说就是一个‘胆’字。但光有胆,光追求语不惊人死不休,那是有点危险的,很可能成为一个冒失鬼。你还得有讲话的理论准备,时间、地点、条件的选择,对最坏的可能性的估计,采取什么立场,从什么角度,采用什么语言,包括遣词造句,所有这些你都得事先想明白,有冷静的思考,有周密的准备,剩下来的事情才是‘大胆的往前走’。我以为这种周详的考虑与准备就是一个‘识’字,胆识,胆识,两者缺一不可,我在对日丹诺夫揭竿而起、为萨特挺身而出的这两个问题上,大致就是这么做的,后来果然挨批,不过结果也未出意料,毕竟是到了改革开放时期,‘纵然一夜风吹去,只在芦花浅水边’。我反倒赢得了有学术胆识的名声。”

可见,“学术胆识”不光是他的名声,更是他所认为的学人职责,即“有时候为了在学术上,把问题讲得实事求是、讲得明明白白,乃职责所系,有些话就不能不讲”。他守着学人职责,即便到了垂暮之年,他还是能做到有胆有识,这便是对“信达雅”的重新评价。

“信达雅”是《天演论》译者严复于1898年提出的,“求其信,已大难矣!信达而外求其尔雅”。此后的100多年间,“信达雅”三标准引起多次争论,遭到各种质疑。直译说、意译说、硬译说、信达切、“忠实、通顺、美”“自明、信达、透明”……各种新说法欲取而代之。

鲁迅特别强调“信”,主张硬译。鲁迅的精神地位,使其倡导的“硬译”成为一代译人心中的译道法典。柳鸣九却说:“在译界,一方面形成了对‘信’的顶礼膜拜,另一方面形成了对‘信’的莫名畏惧,在它面前战战兢兢,生怕被人点出‘有一点硬伤’。对‘信’的绝对盲从,必然造成对‘雅’、对‘达’的忽略与损害。”

2017年11月12日,柳鸣九在中国大饭店组织了“译道化境论坛”,邀来10多个语种的36位翻译家共同探讨外国文学名著翻译新标准。大家颇为推崇的是钱锺书的“化境”说。

1979年,钱锺书在《林纾的翻译》一文中,提出了“文学翻译的最高标准是‘化’”。他对“化”做出如下解释:“把作品从一国文字转变成另一国文字,既能不因语言习惯而露出生硬牵强的痕迹,又能保存原有的风味,那就算得入于‘化境’。”他同时也坦陈,“彻底和全部的‘化’,是不可实现的理想”。

“化”不可实现却可追求。“其实,如果还原到实践本身,似乎要简单一些。”柳鸣九的方法是,“先把原文攻读下来,对每一个意思、每一个文句、每一个话语都彻底弄懂,对它浅表的意思与深藏的本意都了解得非常透彻,然后,再以准确,贴切,通顺的词汇、以纯正而讲究的修辞学打造出来的文句表达为本国的语言文字。简而言之,翻译就这么回事”。

“讲究的修辞学”,这是柳鸣九颇为看重的,因此他的译文有时被认为“与原文有所游离,有所增减”,柳鸣九自己对此调侃为“添油加醋”。比如,莫泊桑的《月光》之中,有一句话若对原文亦步亦趋,应被译为:“她们向男人伸着胳膊、张着嘴唇的时候,确实就跟一个陷阱完全一样。”但柳鸣九的译文是:“女人朝男人玉臂张开、朱唇微启之际,岂不就是一个陷阱?”

同样在这篇《月光》里,有几段描写了长老沿着曲折的小河、成排的杨树,走到空旷处,见一片白色的轻雾,给周围镀上一层银辉,面对胜景,他不禁发出感叹,这句感叹若按照“信”的标准来译,那就是“天主为什么要创造出这个”,但“这个”“那个”这类表述就中文的表达习惯而言显然不够优雅,也完全违背了莫泊桑想把《月光》写成美文的追求,于是,柳鸣九对此句的翻译是:“天主为什么要创造出眼前的良宵美景?”

在柳鸣九的心里,“添油加醋”并不是一个坏词儿,“把全篇的精神拿准,再决定添油加醋的轻重、力度、分寸与手法,而绝不是随心所欲,为所欲为”。

对此,支持柳译的翻译家罗新璋不吝赞美之词,“柳译精彩处,在于能师其意而造其语,见出一种‘化’的努力”。

(作者系中国作家协会会员、《文汇报》高级记者)