【核心提示】所谓国际体系就是两个或两个以上的国际行为体,因深入交往而产生的彼此相互影响的社会系统。“东亚”是一个涉及历史文化、政治安全和经济发展的综合性地理概念。在包括东北亚、东南亚的广大地域内,各种行为体间频繁的互动造就了东亚体系。随着时间的推移,围绕着不同的时代问题,东亚体系经历着怎样的发展与变迁?

从国际体系角度来看中国的历史,大体上经历了以公元前720年郑周之争为起点、以公元前221年秦灭六国为终点的华夏体系,以公元前221年秦统一中国为起点、以1895年甲午战争朝贡体系解体为终点的东亚体系,以及以1840年鸦片战争为起点、中国被西方列强拖入西方为中心的世界体系三个时期。

其中前两个体系大体上是中国为中心的区域性体系,曾经长期与古希腊、古罗马和近代的欧洲体系平行。深化对这两个体系的研究和了解,不仅有助于理解中国的历史,也有助于理解当下的世界体系。尤其是华夏体系,它所产生的历史文化环境,虽与当今的国际体系有重大不同,但其主要的本质和特征,却与当今的国际体系有许多惊人的相同之处。

华夏体系显露现代国际关系端倪

华夏一词合称,最早见于《尚书·周书·武成》,中有“华夏蛮貊,罔不率俾”,意为无论中原的华夏族还是偏远的非华夏民族,没有不顺从(周武王)的。《春秋左氏传·定公十年》亦有孔子所说“裔不谋夏,夷不乱华”,唐孔颖达在这句话的注疏中说,“中国有礼义之大,故称夏;有服章之美,谓之华。华夏一也”。后“华夏”泛指中原各诸侯国。

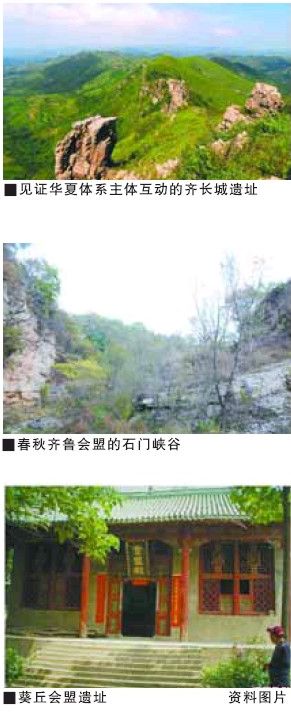

什么时候华夏国家开始形成区域国际体系即华夏体系?这主要取决于两点:一是周朝、诸侯国等政治主体的性质是否具有相对独立性;二是这些政治主体间的互动是否具有相对的频度和周期性。笔者认为,华夏体系的形成是一个以某一点为中心逐步展开的过程,这个点即为公元前720年前后。在此前后,周朝影响力逐渐下降,而郑国日益崛起,诸侯国逐渐迈向独立主权国家,华夏体系开始形成。

华夏体系的活动主体,主要有五种:一是以周朝形式出现的“联合国”,各诸侯国保持着与周朝的关系,是周这个“联合国”中的成员;二是各诸侯国之间形成的结盟和军事集团;三是独立的主权国家;四是还处于部落状态的非华夏部族,与中心国家保持若即若离的关系;五是像墨家这样游走于各诸侯国间的非政府政治组织,它不属于任何国家,而是在各国间流动,参与华夏国家间的政治活动。

华夏体系的各主体之间虽存在严格的等级制度,但国家之间的相互地位与欧洲1648年威斯特伐利亚和约后产生的近代独立主权国家有诸多类似的特点:各诸侯国有界限大体分明的国土、数量基本固定的人口、能对内对外行使独立主权的国家权力机构。各诸侯国之间既进行着以争夺权力、财富为目的的战争,同时又通过大量的盟会、外交、朝聘等活动,保持着紧密的外交关系。

中华民族是个早熟、早慧的民族,春秋战国时期的所谓“国家”关系虽然与现代的国际关系有相当大的不同,但各诸侯国对国家利益、战略与策略的考虑和操作以及对地缘、均势、矛盾主次的关注等,都达到相当成熟的水平。正如冯友兰在《中国哲学简史》一书中所说的:“从中国的观点看,在国际政治的范围内,当代的世界史以及近几百年的世界史就像是重演春秋战国时代的中国史。”

秦国一统中原为华夏体系的历史时期画上了句号,并开启了一个新的时期,即以统一的中原政权为中心的,包括蒙古高原、东北亚、中亚、东南亚诸多政治主体在内的东亚体系时期。

朝贡体系不是东亚体系的全部

长期以来,人们已经习惯用朝贡体系的观点来解释东亚体系。笔者认为,朝贡体系是东亚体系中一个相当成熟并且影响较大的体系,但并不是东亚体系的全部,甚至不是东亚体系的重点。因此,除了深化朝贡体系的研究外,有必要扩大视野,挖掘东亚体系更全面更深入的内容。以笔者粗浅的印象,除了朝贡体系之外,至少还有以下三个方面是值得深入研究的。

第一,华夏体系的部分内容仍然活在东亚体系中,并在东亚体系中延续。作为东亚体系的中心,中国在两千多年的时间中,经历了多次统一与分裂的轮回,分分合合,出现了许多同时存在的政权和政治主体。它们的关系具有中国地方政权与中央政权之间的属性,也不是一般的国与国关系;但从历史的角度来看,三国时期、十六国时期、南北朝时期、五代十国时期、两宋与夏辽金时期等存在的许多“国家”之间的关系,在一定的特殊的历史环境中,也具有一定的国际关系属性。

第二,东亚体系的重心长期在北方。对中国历代王朝来说,中国的战略威胁、对外战略的重心一直在北方,如何处理与北方政治实体(匈奴、突厥、辽、金、蒙古、鞑靼以及后来的沙俄)间的关系,是历朝历代都要重点思考的战略问题,而这也是多次引发改朝换代的最重要的政治因素。从文明的性质来说,这是农业文明与游牧文明的冲突。北方因素对中华文明的影响程度,远远大于朝贡体系中的中国与东北部的朝鲜半岛、东南部的越南和东南亚国家的影响。

第三,从地缘政治的角度来看,东亚体系又包括了另外两种不同文明的关系,即大陆文明与大陆文明、大陆文明与海洋文明的关系。前者以中俄关系为主体,它们是两种不同的大陆文明的关系,也是东西方文明的关系、欧亚文明的关系,特别是清朝中前期的中俄关系具有相对平等的性质,与近代的国际关系更为接近。而中日关系则具有海陆文明冲突的特点。

如果以上三个方面能成立,则东亚体系的研究除了朝贡体系外,还有相当多的研究需要进行。

(作者系北京大学国际关系学院外交系主任)