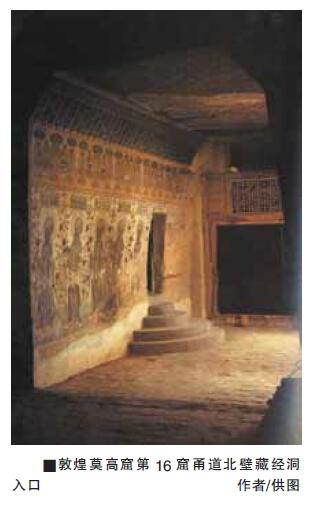

8世纪下半叶至9世纪中叶,吐蕃接替唐朝对包括敦煌在内的河西地区进行管辖。吐蕃在统治河西时期,借鉴唐朝遗留的经济和宗教管理制度,鼓励蕃、汉、胡各族人等相互学习对方的语言文字,支持当地僧俗兴建寺院、广纳僧尼、翻译和抄写佛经,从而使敦煌延续了作为华戎文化交汇重镇的特点和优势。虽然这些措施的根本目的在于维护和巩固吐蕃自身在当地的统治,但客观上起到了推动各民族文化交往交流交融的作用。在此历史背景下,20世纪初从敦煌莫高窟藏经洞流出的各语种文献中,古藏文文献数量之多令人瞩目,达到一万件以上,是仅次于汉文文献的第二大语种文献。其中,被学术界习称的“敦煌本吐蕃历史文书”尤为著名。它是由吐蕃史官借鉴中原的帝王本纪或实录体例,于9世纪上半叶在吐蕃本土编写汇总而传抄于敦煌的。“敦煌本吐蕃历史文书”包括《吐蕃大事纪年》《赞普世系表》《吐蕃王臣传记》《小邦邦伯与家臣表》等,分别反映了唐代吐蕃分年大事、赞普世系、大臣位序、小邦王臣等内容。其中,尤以《吐蕃大事纪年》的史料价值最高、影响最大。

堪称“半部吐蕃史纲”

《吐蕃大事纪年》原本是一个完整的写卷,但不知何种原因被分成了几段。20世纪初,先后被斯坦因(Marc Aurel Stein)、伯希和(Paul Pelliot)窃取,现藏于法国国家图书馆、英国国家图书馆。从拼接的内容来看,《吐蕃大事纪年》除了首段为松赞干布纪年的汇总之外,有明确纪年的段落起自唐高宗永徽元年(650),终于唐代宗广德二年(764)。纪年内容共113条,剔除重复和缺失部分,共得一百余年的吐蕃大事记,称得上是半部吐蕃史纲。

目前,笔者见到的《吐蕃大事纪年》译本共有五种。其中,最早的译本是法国巴黎大学藏文教授雅各·巴考(Jacques Bacot)、夏尔·杜散(Charles Toussant)和英国牛津大学教授弗雷德里克·托马斯(Frederick W. Thomas)三人合作的法文和英文译本,见于1946年巴黎出版的《敦煌吐蕃历史文书》。第二种译本是汉译本,由中国科学院民族研究所研究员王静如于1957年着手翻译雅各·巴考等人的上述著作而成,包括序言到正文,其中的藏文由常凤玄先生协助译出。据说,王静如先生的译本曾经打印成册(油印本),供中国社会科学院民族研究所和中央民族学院的教学人员使用。我们目前见到的周伟洲教授的手抄本,便是抄自该油印本。第三种译本见于王尧先生和陈践先生译注的《敦煌本吐蕃历史文书》(民族出版社1980年第一版、1992年修订版)。第四种译本见于黄布凡先生和马德先生的《敦煌藏文吐蕃史文献译注》(甘肃教育出版社2000年版)。第五种译本是美国学者杜晓峰(Brandon Dotson)的《吐蕃大事纪年——首部藏史文献译注》(奥地利科学院出版社2009年版),代表了国外藏学界在该领域较新的研究成果。

笔者重点介绍一下王尧先生和黄布凡先生的中文译注本。这两个译本是诸位译者在不断听取各方意见、参照国内外各种文字的译注本后补充修改完成的。其共同特点是,充分吸收了20世纪50年代以来国内外学者对敦煌本吐蕃历史文书的研究成果,尤其是对古藏文词语以及人名、地名进行的考证,对照巴黎1979年出版的影印本,重新进行了拉丁字母转写,并利用相关汉文史料加以对比、注释而撰成。所以,这两个译本对于相关研究能够起到互相印证、补阙史实的作用,可谓占据了唐代吐蕃史史料的半壁江山。

反映吐蕃早期宰相制度变迁

关于吐蕃政权建立之后的宰相制度,我国学术界一般认为,自松赞干布(629—650年在位)去世、其孙芒松芒赞继位(650—676年在位)之后,到公元700年之前,吐蕃实行的是“独相制”,典型的例子就是禄东赞父子先后执掌相权。自701年“尚(zhang)”衔宰相赞咄热拉金、森哥·囊咄热几二人履行相职起,开始从“独相制”进入“众相制”阶段(林冠群:《唐代吐蕃众相制度研究》,《中国藏学》2012年第1期)。但这种看法仍有探讨的余地,因为据同属于敦煌本吐蕃历史文书的《赞普传记》记载,至31代赞普囊日松赞(松赞干布之父,约6世纪后半叶在位)之时,有娘·曾古等四人因为谋划有功而被擢升为宰相“论布”(blon po)。后来,赞普又晋升其中二人为高位宰相“贡论”(gung blon)。这说明,早在松赞干布之前,相职就已经不止一人担任。松赞干布在位时,吐蕃宰相制度有了新改变,近侍娘·尚囊因忠于赞普而被任命为“论布”,后来又被晋升位居“论布”之上的“大论”(blon che),具有“首席宰相”之意。既然宰相衔称有等级之分,且人数又不限于一人,那么认为公元700年以前吐蕃实行“独相制”,似乎证据不足。

据《吐蕃大事纪年》记载,芒松芒赞在位期间(650—676),禄东赞、达延莽布支二人都履行了宰相职权。因此,二人均具有宰相身份。此时,禄东赞是具有“大论”衔的宰相。达延莽布支虽未冠以任何宰相衔称,但根据其人当时负责征收赋税并领兵一方的情况,我们可以将其归为“无衔”宰相一类。据此可知,在芒松芒赞时期,已经具有两类宰相衔称。又,《吐蕃大事纪年》记载,禄东赞于667年去世后,其子赞悉若、钦陵二人于673年集会议盟;675年,达延莽布支之子坌达延墀松贡金鼎,论赞悉若征羊同(象雄)之粮草、兵丁。这两则材料说明,芒松芒赞时期出现了“坌(vbon)”衔和“论(blon)”衔两类宰相。至此,吐蕃政权已有“大论”衔、“论”衔、“坌”衔”以及无衔四类宰相。据此,与其说当时吐蕃实行的是“独相制”,不如说是“大论”衔宰相即首席宰相领衔之下的“众相制”。

赞普赤都松赞时期(676—704),吐蕃不仅出现了新的宰相衔称,而且清晰地展现出了宰相职位的晋升路线。例如,《吐蕃大事纪年》记载,673年,禄东赞的次子钦陵为“无衔”宰相,680年晋升“论”衔宰相,685年则晋升为“大论”衔宰相。再看汉文史籍,《新唐书·吐蕃传》记载,咸亨元年(670)钦陵与薛仁贵战于大非川(今青海省共和县境内)时,钦陵尚无衔称。永隆元年(680),则改称为“论钦陵”,即“论”衔宰相。据此可见,藏汉文献对钦陵担任吐蕃宰相的升迁路线记载如出一辙,即无衔宰相— “论”衔宰相— “大论”衔宰相。可见,结合汉文文献,重新探讨《吐蕃大事纪年》记载的吐蕃个案,可以推动吐蕃宰相制度研究走向深入。

有助于纠正汉文史籍之误

《吐蕃大事纪年》还有助于纠正汉文史籍中的记载错误,我们可以禄东赞之子有几人、其子钦陵任“大论”衔宰相的时间为例。《通典·边防六》说,(禄东赞)“有子五人,及东赞死,钦陵兄弟复专其国”(杜佑:《通典》卷190《边防六》,中华书局1984年版,第1023页),《旧唐书·吐蕃传》列出了禄东赞五个儿子的名字:“长曰赞悉若,早死,次钦陵,次赞婆,次悉多于,次勃论。及东赞死,钦陵兄弟复专其国。”(刘昫:《旧唐书》卷196《吐蕃传》,中华书局1975年版,第5222—5223页)《新唐书》《资治通鉴》则说禄东赞仅有四子,以钦陵为其长子,并将钦陵担任宰相的时间置于禄东赞身故之后。

上述文献均说禄东赞去世后,钦陵兄弟专国,即继任禄东赞宰相职位的是其子钦陵、赞婆兄弟二人。但据《吐蕃大事纪年》,禄东赞于公元667年去世之后的5年间,没有任何宰相任职的记载,一直到了673年,才有禄东赞的长子赞悉若担任“无衔”宰相的记载。紧接着,赞悉若于675年升任“论”衔宰相,于680年晋升为“大论”衔宰相。之后几年,他多次以此身份主持集会议盟。直到685年赞悉若去世后,其弟钦陵才接任“大论”衔宰相职位。可见,《旧唐书·吐蕃传》所记“赞悉若,早死”为误。从年龄上看,有学者认为钦陵约生于635—645年(索朗平措:《吐蕃大相论钦陵考述——兼论噶尔家族的衰亡》,《西藏研究》2019年第5期),那么赞悉若的生年应在此之前。如果取一个比较保险的年份640年,至其去世的685年,赞悉若至少活了45年。再者,查阅相关汉文文献和《吐蕃大事纪年》,我们发现,在唐蕃交往的事件中,不管是交战还是和盟,基本上不见赞悉若的名字。估计他任“论”衔宰相、“大论”衔宰相期间,更多的是在吐蕃主持政务。其间虽然也有几年赞悉若赴羊同或突厥处理军政事务,但未见其人与唐朝交涉。可能就是这个原因,使得唐朝方面对他了解太少。因而,汉文文献除了记载赞悉若为禄东赞长子以外,别无事迹可考,故出现了称其“早死”、未任相职等错误信息。

我们再来看一看禄东赞之子钦陵担任“大论”衔宰相的时间。据上引史籍,钦陵在其长兄赞悉若去世之前,虽然亦任宰相之职,但至多是“论”衔宰相即次相,而非首席宰相。而且,他自685年任吐蕃“大论”衔宰相,至698年去世,多率军四处征讨,与唐朝接触次数多,不像长兄赞悉若那样坐镇中央、行辅政权。此处可举万岁通天二年 (697)吐蕃遣使请和,武则天遣郭元振至野狐河与钦陵议事为例(杜佑:《通典》卷190《边防六》,第1023页)。从另一角度分析,《吐蕃大事纪年》载钦陵任“大论”衔宰相14年,而其兄赞悉若仅居“大论”衔宰相位6年,在位时间远少于钦陵。据此,汉文文献记载禄东赞之子时言必称钦陵,自不足为怪。

补阙汉文史籍记载之不足

《吐蕃大事纪年》是第一部以藏文书写的吐蕃史籍,其内容包括每一年的赞普行踪、大臣集会议盟、唐蕃交聘等,故在一些吐蕃宰相人物的记载上要详于汉文史籍。此类例子较多,限于篇幅,我们仅以吐蕃宰相“坌达延”为例予以说明。《新唐书·吐蕃传》载,唐玄宗开元二年(714),“相坌达延上书宰相,请载盟文”。《旧唐书·薛讷传》载,“其年(714)八月,吐蕃大将坌达延、乞力徐等率众十万寇临洮军”。可知吐蕃有“坌”衔宰相,但《旧唐书》《新唐书》并不载“坌”为何解?而《吐蕃大事纪年》载,675—694年吐蕃有“坌达延墀松”(vbon da rgyal khri zung),706—714年有“坌达延赞松”(vbon da rgyal btsan zung)。据研究,此二人为父子相承。古藏文vbon读音“坌”,有外甥、女婿之意,“达延”(da rgyal)为“王”的称号,合称“坌达延”(vbon da rgyal),即“外甥达延王”,“墀松”(khri zung)、“赞松”(btsan zung)则为名字。至此,《旧唐书》《新唐书》关于“坌达延”的记载得解。

据研究,以上汉文史籍记载的“坌达延”,即《吐蕃大事纪年》记载的“坌达延赞松”,为吐蕃公主与“坌达延墀松”所生之子,706年时约为18岁。由于8世纪初年吐蕃君权与相权的斗争,“坌达延赞松”作为吐蕃赞普的外甥,被起用主持朝政。甫一登上吐蕃的政治舞台,他就展现了非凡的胆识和才干。除了连续多年主持集会议盟外,他还与唐朝有交涉。到8世纪第二个10年之时,其权力和威望达到了顶峰。这一点可引《册府元龟》来证明。该书于开元二年记载“吐蕃宰相坌达延献书于宰臣”,又于开元七年记载“吐蕃遣使请和,唐朝以杂彩二千段赐赞普,五百段赐赞普祖母,四百段赐赞普母,二百段赐可敦,一百五十段赐坌达延,一百三十段赐论乞力徐,一百段赐尚赞咄,及大将军大首领各有差”(王钦若撰,周勋初等校订:《册府元龟》卷981《外臣部·盟誓》,凤凰出版社2017年版,第11344—11345页)。这段文字不仅证明了吐蕃“坌”衔宰相的存在,而且将“坌”衔宰相、“大论”衔宰相和“尚”衔宰相之间的等级差别通过赐品数量清晰地展现出来。所以,我们只有充分结合《吐蕃大事纪年》的记载,才可以看出,在8世纪最初的20年里,坌达延以“坌”衔宰相身份,主持夏季和冬季会盟多达7次,见于唐蕃交聘活动2次,位居赞普一人之下、众多臣僚之上。

可见,《吐蕃大事纪年》虽因未知原因而残缺不全、仅存半部,但其记载的吐蕃早期宰相制度变化、宰相承袭的世系、以赞普外甥为“坌”衔宰相等内容,为研究唐代吐蕃宰相制度、唐蕃关系史提供了不可或缺的关键史料。因此,我们应将其与汉文史籍相结合,把相关研究继续推向深入。

(本文系国家社科基金重大项目“《敦煌本吐蕃历史文书》相关民族、人物、事件研究及分年分类辑注”(17ZDA212)阶段性成果)

(作者系西南民族大学民族学与社会学学院博士研究生;西南民族大学民族学与社会学学院二级教授)