日前,陕西师范大学历史文化学院教授张懋镕发表了他的新作《新出义方彝和义尊的年代学意义》(《中国社会科学报》2022年4月7日第6版“考古学”版,以下简称“张文”),介绍了山西省近年出土的两件西周青铜器,并讨论了这两件青铜器对解决西周早期青铜器的年代学纷争所具有的重要意义。所谓西周早期的年代学纷争,指的是围绕令方彝和令簋这两件著名青铜器的年代所产生的对于西周前期一系列有铭青铜器年代的争论。由于涉及的问题错综复杂,自20世纪30年代以来,学术界反复讨论,然至今未得解决。如今,山西省这两件青铜器的发现,使张懋镕教授看到了希望,他认为义尊与义方彝是西周武王时的标准器,通过义方彝与令方彝的比较,可以解决令方彝的年代问题。

图1 义方彝(上)和令方彝(下) 作者/供图

笔者也曾关注西周早期铜器,并写过一些文章,包括近年与杜勇联名发表的《关于弧壁方彝的分期断代问题》(《文物》2002年第8期》)。笔者所持观点与张懋镕教授不尽相同,张懋镕教授也在他的这篇文章中提出了不同意见。拙文的问题诚然不少,但就其对弧壁方彝在西周流行的时间段的判断而言,自信还是站得住脚的。拙文提出令方彝应当作于西周成康时期,也未见有人正面提出反驳。如今,张懋镕教授除再次声明令方彝、令尊作于周昭王时期外,还对新出义尊、义方彝的制作年代提出了与我们不同的意见,笔者也希望能再次阐发我们的相关观点。笔者围绕义方彝、令方彝及相关器物的年代,向张懋镕教授提出商榷,请张懋镕教授及诸位学者批评指正。

新出义尊、义方彝不能称为周武王时期标准器

张文称,“义方彝与义尊是周武王时期的两件标准器”。这个提法令我们感到十分吃惊。迄今为止,还没有一件存世青铜器被公认为周武王时期的标准器。过去有人认为,陕西临潼出土的利簋是周武王时期的标准器,其铭文中提到的“珷”(即武)是周武王的生称。但这一说法很快被学界否定了,大多数学者认为铭文中的“珷”只能是周武王的谥号。

什么是标准器?或者说怎么判断一件器物是否为标准器?张文说,过去人们往往仅从器物的纹饰风格和铭文字形书体方面着手,不去从形制上比较,“而形制恰恰是最重要的观察层面”,似乎主张标准器主要依靠器型判断。对此,我们并不完全否定。但笔者以为,一件器物能否作为标准器,最重要的还是要看其铭文内容。因为,器物的形制、纹饰风格和铭文字体一般都会延续比较长的一段时间。仅通过这些方面,只能求得某件器物大致的时间范围。而要求得一件器物比较准确的制作时间,还应依靠铭文,根据铭文中的人物、事件,通过这些人物的活动及某件事情发生的时间、地点,才能够判断器物所在的具体王世,以至那个王世的前期、中期或后期。目前学界公认的一些西周时期的标准器,如利簋、何尊、作册大方鼎、大盂鼎、宜侯夨簋、史墙盘等,大多是通过铭文内容最终确定的。

回到义尊、义方彝是否称得上周武王时期标准器这一问题上来,自然也应先看这两件器物的铭文。然而,这两件器物的铭文却对之给予了否定的回答。因为,铭文中提到了武王,称“珷王易(赐)义贝”,这里的“珷王”同于利簋铭文中的“珷”,也只能是谥号,表明该器物的作成时间在武王以后。其实学者早已向张懋镕教授指出过这一点,张文对此无法加以否认,却对此称:“(义方彝)即便作于成王时期,也在成王初年,仍然属于西周年代最早的几件青铜器。”

我们赞同义方彝作于成王时期的观点,但要说它属于西周年代最早的青铜器,应该是不成立的。这需要从义方彝的器形、纹饰及铭文字体几个方面再加以论证。对此,张文已经作出了一些描述,但并不十分确切。

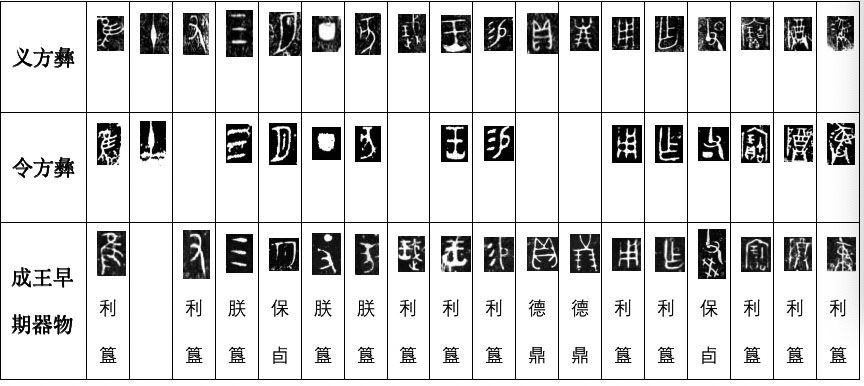

首先,关于器物的形制,笔者想强调的一点是,义方彝应当是一件弧壁方彝,尽管它的腹部鼓出的弧度不是很大,只是“略微外鼓”。遗憾的是,张文只给出了义方彝侧面的正视图,使人根本看不出它的弧壁的形状。从义方彝45度视角的完整图形中可以看出,义方彝与令方彝大体属于同一类型。它们的器盖与器身均呈弧状,圈足下有浅台,并有八条扉棱,甚至扉棱上齿凸的数量与形状也都是一样的。这表明,义方彝的年代一定不会离令方彝太远,不会差到两个王世以上。至于说它是西周年代最早的青铜器,自然也缺乏根据。需要说明的是,这个看法并不始自笔者个人。最早将义尊、义方彝介绍给读者的韩炳华就已表示,“从义方彝形制看,与这种弧壁方彝接近的有丐甫方彝、令方彝、荣子方彝等”。(《新见义尊与义方彝》,《江汉考古》2019第4期)他强调了义方彝、令方彝形制的相同。铜器专家张昌平的看法与韩炳华相同,只是补充了对义尊和义方彝装饰风格的说明。(《谈新见义尊、义方彝的年代及装饰风格》,《江汉考古》2019第4期)他们都认为义方彝作于成王时期,但没有强调它是西周年代最早的青铜器。我们不妨将义方彝与令方彝列在一起(如图1),让大家细加比较。

其次,除器物的形制外,义方彝的纹饰及铭文书体、字形亦可以提供辅助证明。从纹饰上看,义方彝的纹饰与令方彝基本相同。它们的器盖及腹部都饰以兽面纹,圈足饰长尾鸟纹,颈部饰龙纹,只是鸟纹与龙纹的具体类型稍有差异。在“夏商周断代工程”中,研究铜器分期断代的专家也早已指出,类似令方彝器身上的这种兽面纹,乃是成康时期比较流行的纹样。(王世民、陈公柔、张长寿:《西周青铜器分期断代研究》,文物出版社1999年版)如是,义方彝从纹饰上看,也可归入成康时期这一大的范畴。

最后,谈到铭文的书体及字形,则更可见义方彝与包括令方彝在内的成康时期铜器总体上的一致性。尤其是它的字形,除可归于西周早期的波磔体外,其每一个字的写法都与令方彝的差别不大,大致在成王早期器物与令方彝之间。如图2所示。

图2 成康时期青铜器铭文的书体及字形对照 作者/供图

上举利簋、朕簋(天亡簋)、保卣、德鼎,属于一批公认的西周最早的器物,通过义方彝铭文与它们及令方彝的比较,可以看出三者大多数字的写法没有太大的差异,说明它们的制作年代离得都不远。不过,也有一些字稍有差别,如易(赐)字在利簋铭文中写作 形,而在义方彝、令方彝中却写作

形,而在义方彝、令方彝中却写作 形。查阅西周早期铜器,前一个形状的易(赐)字除利簋外,还见于小臣单觯、禽簋、犅劫尊、保尊(卣)、卿鼎等器物,它们也都是成王时期较早的器物,并且商代的易(赐)字也是这样的写法。可是,此期(包括商晚期)所有铜器铭文的易(赐)字却没有写作

形。查阅西周早期铜器,前一个形状的易(赐)字除利簋外,还见于小臣单觯、禽簋、犅劫尊、保尊(卣)、卿鼎等器物,它们也都是成王时期较早的器物,并且商代的易(赐)字也是这样的写法。可是,此期(包括商晚期)所有铜器铭文的易(赐)字却没有写作 形的,在这之后,也没有再出现

形的,在这之后,也没有再出现 形的易(赐)字。有鉴于此,我们认为,义方彝的年代与令方彝更为接近,不能算作西周最早的器物。

形的易(赐)字。有鉴于此,我们认为,义方彝的年代与令方彝更为接近,不能算作西周最早的器物。

再论令方彝非作于周昭王时期

通过以上对义方彝、令方彝在器形、纹饰及铭文字体字形几方面的比较,我们大致框定了令方彝的作成时间,即它一定是在成王时期的义方彝之后,但也不至于比义方彝晚太长时间,因为它们的器形、纹饰与铭文字体总体上属于同一个类型,没有太大的差别。把它安排在成康之际或成王的后期,应是比较合理的。

然而,张文却宣称,令方彝与义方彝的差别很大,绝不能把它安排到成王时期。张懋镕教授说:“义方彝、义尊的出现,足以打消有人想将令方彝、令尊提前到武王、成王时期的念头。令方彝既然与义方彝差别很大,因此只能是昭王时器。”

笔者认为这种看法存在一些问题。首先,学界似乎没有想将令方彝、令尊提前到武王、成王时期的说法。据笔者所知,有学者主张令方彝作于成王时期,但未闻有将它提前到武王时期的。若如此一来,问题可能会更加复杂化。其次,张文说令方彝与义方彝的差别很大,亦未在文中见到实在的证据。笔者只见作者在文中花了不少篇幅论证商器(亚丑方彝)与义方彝、令方彝的区别,未见作者谈到多少令方彝与义方彝之间的差别。最后,说令方彝与义方彝差别很大,只能是昭王时器,似乎未有确证。如作者所谓,义方彝是武王时器,令方彝是昭王时器,中间隔着两个王世,年代差了60多年,二者的差异应当确实不小。但是,如果拿不出它们之间存在根本性差异的证据,则此说也未必可以成立。

笔者认为,张懋镕教授这里应当是受到当前学术界主张令方彝作于昭王时声音的影响。长期以来,以唐兰先生、李学勤先生为首的青铜器研究主流学者一致主张令方彝作于昭王时期,影响盖过了其他学者的声音,张懋镕教授实受其影响。但这种说法并未形成学术界的共识,许多学者认为其中存在漏洞。一些学者一方面说令方彝是“学者公认”的昭王时器,另一方面却又主张“成康时期的令方彝和作册大方鼎”所饰之兽面纹“是当时比较流行的纹样”,二说互相矛盾,便显示出一些学者在事实面前无法自圆其说的尴尬。

其实,令方彝非作于昭王时期是显而易见的。我们不妨先用大盂鼎与令方彝进行一番比较。大盂鼎作于周康王廿三年,若按令方彝作于昭王说,它的铭文应较令方彝更为古拙,可是我们看到的却是大盂鼎铭比令方彝铭要成熟得多。

图3 令方彝铭(上)和大盂鼎铭(下) 作者/供图

一方面是铭文的书写。在令方彝那里,仍是商末周初的一套书写方式,只顾及字的纵向排列的整齐,不考虑横向的看齐。但在大盂鼎那里,却是横向纵向的排列皆十分整齐。另一方面是各个单字的写法。以大盂鼎铭与令方彝铭比较,其中多个字的字形都显得更加规范而接近于以后的篆体文书。如一些含有人体形旁的字,包括令方彝中的令字、既字、光字和大盂鼎中的令字、女字、邦字、妹字、即字、服字等,在令方彝中,其表示人体下肢的部分,都是曲肢的形象,象形味十足,可是在大盂鼎中,却都已变作直肢。还有“自”字,在令方彝中,其下面的一横画尚未封口,显示其作为鼻子的形象尚能通气息(“自”为鼻的象形字)。而在大盂鼎中,其下面的一横已经封住了。此外,还有公字、宝字内所含的贝字,都可以看出令方彝较大盂鼎来得古朴。因而结论只能是,令方彝作于大盂鼎之前,而不是这之后的昭王时代。

那么,令方彝到底作于什么时期?这只能根据其铭文内容来解决。这篇铭文篇幅不短,乃西周出现的第一篇长铭。其中出现了五个人物:王、周公、周公子明保(明公)、作册令(夨)、亢。铭文一开始就说:“王令周公子明保尹三事四方,受卿事寮。丁亥,令夨告于周公宫,公令诞同卿事寮。”即王命令周公之子明保掌管三事四方全部卿事僚的政务。因责任重大,明保又派遣卿事僚的下属官员夨前往周公的住地(周公宫)去告知周公,周公又命令明保去会同他的下属卿事僚。铭文显示,其时周公虽老而尚在,故能接见其子明保并给予明保以指示。如是,令方彝必作于周公去世之前。《今本竹书纪年》载周公薨逝在成王二十一年,则令方彝之作或在成王二十年左右。

这样一种判断与同属作册令家族所作的另一件著名铜器——作册大方鼎的制作年代适相切合。按作册大方鼎铭末有含鸟册二字的族徽,同于令方彝铭末所镌,说明二者为同一个家族所铸。令方彝铭文称“用作祖丁宝尊彝”,作册大方彝铭文则称“用作父丁宝尊彝”,令方彝作者与作册大方彝为父子(或叔侄)关系。作册大方鼎的制作年代,诸家均定在康王初期,则令方彝确定为成王后期制作,应该是很正常的一种结论。

可是,唐兰先生为了维护他的“康宫原则”,坚持说令方彝作于康王以后的昭王时期,反对令方彝作于成王时期说,为此坚决否认明保为周公之子。他甚至说,明保是君陈的儿子、周公旦之孙。他又说铭文中的周公宫是周公之庙,即供奉周公灵位的宗庙;还说明保是明公当上了太保以后的改称,说明公是“今太保”。凡此种种说法,治丝益棼,难以让人信从。

第一,如说明保乃君陈之子,君陈一名不见于先秦文献,亦不见于铜器铭文,有无其人尚未可知,难以说明他是周公之子、明保之父。第二,如太保一职,诸书明言是由召公担任,周公担任的是“师”,到了周公之子若孙辈,不太可能变为任职太保。况且既然是太保,其掌管之事应与太史寮系统有关,与掌管“三事四方”的事务一说相冲突。第三,说到“康宫”这个名词,怎知道这里的“康”一定就是指康王,而不是一个别的性质的词汇?如说它一定是指周康王,则前面“京宫”的“京”又指何王(京、康二字的意义应相近似)?如说“京宫”包含了自太王以来直到成王的好几个王的庙,又何以后来的铜器铭文出现了“成宫”(曶壶)?如说铜器铭文中“某宫”皆是某人之庙,令彝铭文中的周公又何以能在自己的庙(“周公宫”)里向下属发布命令?又何以明保到京宫、康宫去不是祭祀自己的祖先,而是祭祀周王室的列祖列宗?周朝廷有臣下祭祀王室祖宗的规矩吗?凡此,均难以回答。

综上所述,令方彝作于成王统治时的后期,而非作于周昭王时期,是无可怀疑的。

微氏家族铜器与折方彝

令方彝的时代判定还牵涉到微氏家族铜器,因为微氏家族铜器中有一件典型器物——折方彝,与令方彝非常相似。李学勤先生通过对微氏家族铜器群的排列,将它安排到昭王时期,下至穆王初年。张懋镕教授对此予以高度肯定,并从而很肯定地说:“既然折方彝只能排在昭穆之间,不可能上下移动,那么包括令方彝在内的令器群就只能是昭王时器,绝不可能提前到成王时期。”

笔者个人对李学勤先生十分尊重。唯在铜器分期问题上,我对于李学勤先生的说法不能表示完全赞同。这也是受到我的导师赵光贤先生的影响,他是不赞成唐兰先生的很多说法的。对于微氏家族铜器的这个安排,笔者也是出于不赞成唐兰先生说法的考虑。众所周知,唐兰先生是力主将折方彝安排到昭王时期的。不仅如此,他也先于李学勤先生将折器与其他几个关联铜器安排在昭王的末年,即昭王十九年。以下,我们便先来谈谈折方彝安排在昭王十九年是否合理的问题。

图4 折方彝 作者/供图

图5 折方彝铭文 作者/供图

折方彝的器形、纹饰与令方彝基本相同,说明它们的时代相差不多。稍有些差异的是铭文书体。折方彝的铭文纵向、横向的排列皆很整齐,异于令方彝而同于大盂鼎。其字体形状也与大盂鼎基本相同,凡可以在两器中找见并能进行比对的字,如隹、九、月、王、令、其、易、祀等,其写法基本一样。因此,笔者将其制作年代排在与大盂鼎相近的时间,即康王二十年左右。但是,如果要拿折方彝与昭王时期的器物,特别是与昭王南征荆楚的几件器物相比,便立见差异。可以看到,这几件昭王南征时的器物,包括过伯簋、□驭簋、诲簋等,其铭文已接近西周中期的“玉箸体”,一些字的写法(如“尊”字)也与以前有了显著差异。

可是,李学勤、唐兰二位先生认为折方彝也是昭王伐楚时制作的器物。他们拿折方彝与其他几件作于“十九年”的器物,包括作册睘卣(尊)和与之有关的器物(如遣尊、遣卣)相比,认为它们也都作于昭王伐楚之时。因为,文献记载昭王十九年南征荆楚时溺死于汉,所以他们将这几件铜器都放在了昭王末年。

折方彝与遣尊(卣)、作册睘尊(卣)作于同一时期是没有问题的。除了它们都作于十九年之外,还因为它们的铭文都谈到了“王在斥”。但是,这个“十九年”一定就是昭王的十九年吗?这几件铜器一没有谈到南征荆楚,二没有谈到汉水这一特定地理环境,说的是“王在斥”,斥并非汉水,恐怕无法说明它一定记的是昭王十九年的南征。考虑到遣尊时日已是这一年年末的“十又三月辛卯”,此时王犹在斥,则其所记无关乎昭王南征,恐怕更近于情理。

更重要的是,作册睘卣还谈到了王姜其人,这位王姜,唐兰先生说她是昭王的后,李学勤先生说她是康王之后,其实都没有什么根据。我们只知道她曾和太保一起在叔卣铭文中出现过,其应与召公奭活动在同一时期,而据《今本竹书纪年》,召公去世的时间是周康王廿四年。考周初几个王的后妃,只有武王后姓姜,则说王姜为武王之后也颇合理。如此说来,作册睘卣以及折方彝的时代就更不可以安排到昭王末年了。

最后,我们来研究一下微氏家族各代祖先的时间安排问题。李学勤先生认为微氏家族的第二世“烈祖”应自武王时期活到成王时期,第三世“乙祖”的活动时期由成王后期一直到康王末年,第四世亚祖折主要活动在昭王时期,但可延续到穆王初年,第五世丰亦活动在穆王时期,第六世史墙任职时间为共王至孝王初年。

现在,既然第四世折的活动时间不能说是在昭王时期,则其他各世的时间安排自应有所调整。其实,当初李学勤先生为了将折排到昭王时期,便不得不将前面第二世和第三世的活动时间尽量往下拉。如第二世烈祖,墙盘铭文仅仅说他在克商后来见武王,则他应该是与武王同辈之人。鉴于武王在位时短,他可能在克商前后都还有一段活动时间。现如今只说他活到了成王时期,不言其可能也在克商前有一段活动时间,于是便将他在成王时的活动往下延伸。由于这个原因,第三世乙祖的时间也被说成是自成王后期一直到康王末年。

然而,这个说法有多大可信度呢?李学勤先生说,“成康两王共约四十年,此人(乙祖)活动年代应大致相当”。其实,成康两代的时间远比四十年长。今学者考证,仅成王在位的时间就已达37年(含周公摄政7年,见朱凤瀚:《 公簋与唐伯侯于晋》,《考古》2007年第3期),乙祖显然熬不到康王的末年。合理的解释应是将微氏家族的二世、三世、四世看作一个长时段,以与武王、成王、康王这三个王世相配合。如此,一切问题便迎刃而解了。

公簋与唐伯侯于晋》,《考古》2007年第3期),乙祖显然熬不到康王的末年。合理的解释应是将微氏家族的二世、三世、四世看作一个长时段,以与武王、成王、康王这三个王世相配合。如此,一切问题便迎刃而解了。

这样,对于亚祖以后的微氏家族各世的安排也可以省去一些麻烦。第五世丰,我们可以把他排在昭王至穆王前期,第六世史墙可从穆王后期到共王时期。我们看史墙盘中,史墙于夸赞穆王的功烈之后便转到对时王的歌颂上来,正表示自己生活在穆王及其后嗣恭王的时代。而李学勤先生因为让亚祖将昭王时期占去,便不得不将其下几位微氏祖先的时代继续住下拉,以至说史墙一直可以生活到孝王初年,这与实际情况就更不相符了,因为微氏家族的第七代,即史墙的儿子在懿王四年便受册命接替了墙的作册职务。(黄盛璋:《西周微家族窖藏铜器群的初步研究》,《社会科学战线》1978年第3期)

以上微氏家族与周初各王的对应关系可再列为下表(如图6)。

图6 微氏家族与周初各王的对应关系 作者/供图

由此可见,微氏家族铜器与折方彝的时间安排并不能影响到令方彝,反倒有利于说明令方彝非作成于昭王时期。令方彝制作于成王时代的后期,是无可否认的。

(作者系河北师范大学历史文化学院教授)