在山西青铜博物馆里,展陈着两件珍贵的青铜器——义方彝和义尊。韩炳华《新见义尊与义方彝》(《江汉考古》2019年第4期)和张昌平《谈新见义尊、义方彝的年代及装饰风格》(《江汉考古》2019年第4期)已对这两件重器做了很好的研究。先前,我曾应韩炳华的邀请,也写过一篇小文《义尊初探》(山西省公安厅、山西省文物局编著:《国宝回家——2019山西公安机关打击文物犯罪成果精粹(一)》,2019年版),谈义尊的价值。近来重读李学勤关于西周铜器断代的论说,深感有必要对义方彝和义尊的年代学意义作进一步讨论。

有助于解决年代纷争

义方彝,通梁高49.0厘米,重17.35千克。侈口,颈部收缩,腹部略微外鼓,圈足收缩,切地座盘外侈。盖作四阿式屋顶形。颈部饰长鼻龙纹,腹部和盖面饰兽面纹,圈足饰鸟首龙纹,均以细密的云雷纹衬底。器表有八条钩状扉棱纵向分布,下端在圈足处出戟(图一)。器内底有铭文4行23字:“隹(唯)十又三月丁亥,武王易(锡)义贝三十朋,用乍(作)父乙宝尊彝。![]() 。”(图二)

。”(图二)

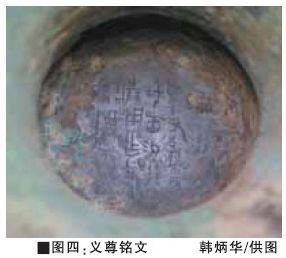

义尊,通高34.2厘米。器为三段式觚形尊,口沿下饰蕉叶纹,颈部饰鸟纹和夔纹,腹部和圈足饰兽面纹,均以细密的云雷纹衬底。器表有四条钩状扉棱纵向分布,上端在口沿处出戟(图三)。铭文和义方彝基本相同(图四)。

关于义方彝、义尊的年代,笔者在《义尊初探》中指出,从形制与装饰风格来看,义方彝和义尊具有商周之际青铜器的特点。铭文中“武王”两字,可证义方彝、义尊是西周武王时期的两件标准器。韩炳华和张昌平认为义方彝、义尊铭文中的“武王”是谥号而不是生称,铸造年代在成王时期。即便作于成王时期,也在成王初年,仍然属于西周年代最早的几件青铜器,所以并不影响本文的讨论。

本文要说的是,义方彝、义尊的出现,对于我们重新审视和回顾一个世纪以来关于西周青铜器尤其是西周早期青铜器的年代纷争问题具有重要意义。

西周铜器断代众说纷纭

20世纪30年代,围绕1929年洛阳马坡出土的令方彝、令尊等一批重要青铜器的年代,学术界爆发了一场意义深远的争论。其意义深远,不仅仅是因为双方的观点一直影响到现在,而且由此产生的关于西周铜器断代的重要理论和方法在青铜器研究史上闪耀着不灭的光辉。

最早的讨论是罗振玉于1929年发表的《夨彝考释》(日本《支那学》第5卷第3号,1929年版)一文。此后十几位学者发表专论,如郭沫若、马叙伦、吴其昌、唐兰、陈梦家、杨树达等,通论性的著作也多有涉及。李学勤认为,“令方彝堪称最受学术界重视的青铜器之一”。

这一讨论中,最具有代表性的学者是郭沫若和唐兰,双方观点截然不同。郭沫若在1930年写成《令彝令簋与其他诸器物之综合研究》(《殷周青铜器铭文研究》,科学出版社1961年版)等文章,不同意罗振玉将令方彝置于成康之后的说法,认为康宫不是康王的庙,不具有断代意义,力主令方彝作于成王时代。唐兰则在1934年发表《作册令尊及作册令彝铭考释》一文(国立北京大学《国学季刊》第四卷第1号,1934年),申论罗振玉、王国维的观点,即令方彝铭文中的“康宫”为康王之庙说,并指出康王为始祖,康宫中有昭、穆、夷、厉等王的庙,正好对应铜器铭文中的康昭宫(见颂鼎等)、康穆宫(见克盨)、康宫夷太室(见![]() 攸从鼎)、康剌(厉)宫(见克钟),从而证明出现“康宫”名称的令方彝的年代一定在康王之后。这就是著名的青铜器断代标准——后来被称为“康宫”原则的雏形。

攸从鼎)、康剌(厉)宫(见克钟),从而证明出现“康宫”名称的令方彝的年代一定在康王之后。这就是著名的青铜器断代标准——后来被称为“康宫”原则的雏形。

到了20世纪五六十年代,关于令方彝的年代问题又掀起新一轮的争论。陈梦家在1956年发表《西周铜器断代》(《考古学报》1955年第9、10册,1956年第1—4期),白川静著《金文通释》(日本白鹤美术馆,1963—1980年),试图用新的证据力挺郭沫若之说,认为令方彝是成王时器。唐兰则发表了长文《西周铜器断代中的“康宫问题”》(《考古学报》1962年第1期),结合新发现的青铜器,全面、系统地论证了他的“康宫”原则。

令方彝的断代,不仅直接关乎一大批西周早期铜器的年代问题,而且因康宫原则的适用与否还涉及西周中晚期铜器的断代,影响面十分广泛。

不过,由于考古资料的欠缺,无论是郭沫若的“成王说”,还是唐兰的“昭王说”,证据还都不够坚实,原因有两方面。一是由于令方彝的复杂性(图五),一望便知此器装饰风格有浓郁的晚商韵味,三层满花,极其华丽,所饰兽面纹、龙纹又十分传统。更重要的是,其铭文的字形书体与晚商的波磔体近似,尤其是宝、丁、父、宗、王、乙等字的写法,捺笔肥大。这很容易令人产生错觉,以为此器的年代很早。二是证据的缺乏。虽然争论双方都举出了一些标准器,如大丰簋(即天亡簋)、禽簋、小臣单觯等,但问题的症结在于,这些器物相互之间较少关联,无法相互支撑,难以形成证据链,故而不足以服人。

微氏家族青铜器提供切入点

这一讨论的转机出现于1976年。当陕西扶风庄白一号窖藏青铜器群问世时,李学勤就敏锐地意识到,解决问题的钥匙被触摸到了。他在《西周中期青铜器的重要标尺——周原庄白、强家两处青铜器窖藏的综合研究》(《中国历史博物馆馆刊》1979年第1期)一文中指出,因为这一批微氏家族的青铜器,“其各器间不仅有横的联系(同器主同时代的器物)”,也有“纵的联系(器主家族几个世代的器物)”,可排列出微氏第一世至第七世的器主与青铜器的对应关系:

第一世 “高祖”

第二世 “烈祖”

第三世 “乙祖”

第四世 “亚祖祖辛” 折 折方彝

第五世 “乙公” 丰 丰尊、丰卣

第六世 “丁公” 墙 墙盘

第七世

簋

簋

李学勤指出,这群铜器的可贵之处在于微氏世系有两个时代定点。一个定点是墙盘,铭文表明墙盘作于共王时期,是一件标准器;另一个定点是依据墙盘铭文,微氏“烈祖”亲见武王,表明“烈祖”受武王之封,活动在武王、成王时期。有了这两个定点,其他各代微氏的活动年代就能比较准确地划定。第一世“高祖”系商末人。第二世“烈祖”应活到成王时期。第三世“乙祖”,据墙盘铭文可知,他任周王心腹之臣的时间很长,大约在成王后期到康王前期活动。第四世“折”,据墙盘铭文也是一位长寿之人,考虑到昭王在位只有19年,折方彝铭文表明他随昭王南征且安全返回,所以“折”的活动时期应自康王后期到穆王初年。第五世“丰”的任职主要在穆王时期。第六世“墙”的任职主要在共王到孝王初年,因为共、懿两位周王在位时间都不长。第七世“ ”的活动年代在孝王到夷厉时期。

”的活动年代在孝王到夷厉时期。

综上所述,微氏家族的七代人没有缺环,而对应的铜器也有清晰的排列顺序,两者之间可以相互检验。所以,李学勤指出,“这样的青铜器群可以当作一种标尺,用来检验我们排定的青铜器年代序列是否正确”。

其中有一件典型器物折方彝(图六),与上述的令方彝非常相似,形体已与晚商到周初的方彝不同,由高大向横宽发展。李先生特别指出:这两件“方彝的腹是膨出的”。殷商方彝的腹壁几乎都是直壁,进入西周,方彝腹部开始外鼓,作曲壁状,且圈足下有高阶,这些都是年代较晚的特征。既然折方彝只能排在昭穆之间,不可能上下移动,那么包括令方彝在内的令器群就只能是昭王时器,而绝不可能提前到成王时期。因此,进一步证明了“康宫”原则的可靠性,对于西周青铜器的断代研究发挥了极为重要的作用。李先生的这篇文章立论卓越,分析透彻,振聋发聩,影响深远,后来学术界多采用他的说法。

在以往西周青铜器的断代研究史上,我们经常可以看到学者们为某件青铜器的年代而争执不休,原因在于双方都拿不出有说服力的证据。所谓有说服力的证据,包括两层含义:一是经过考古学类型学的分析,能推定青铜器的相对年代,即某一件青铜器在另一件青铜器之前或者之后,譬如上述令方彝、折方彝一定在义方彝之后;二是必须有标准器来衡量、检验。李先生的卓然不群之处就在于将考古类型学的分析与标准器的利用巧妙地结合在一起。他既注意到微氏家族各代青铜器之间在年代上的距离和相互制约的关系,又充分发挥墙盘等标准器的标尺作用,使这些铜器各守其位,不容游移。所以,李先生的论说具有极大的说服力。

近期研究须进一步探讨

当然,作为一种观点,仍然有信奉并发挥郭沫若论说的学者。2002年,沈长云和杜勇发表《关于弧壁方彝的分期断代问题》(《文物》2002年第8期)一文(以下简称《弧壁》),专门对令方彝这种弧壁方彝(鼓腹式方彝)的年代问题提出不同意见。其主要理由是弧壁方彝在商代晚期就存在,令方彝正是这种弧壁方彝的传承,所以年代不可能晚到昭王时期。《弧壁》举出的商代弧壁方彝的例子,是殷墟妇好墓出土的偶方彝和传世的鸱鸮方彝(《商周彝器通考》图版600)。他们认为弧壁方彝在周初流行,除了令方彝以外,还有荣子方彝、叔![]() 方彝等。《弧壁》一文的发表,对于进一步深入讨论令方彝这种弧壁方彝(鼓腹式方彝)的年代问题颇有益处。但是,关于这一问题的认识,仍然存在一些需要深入讨论的地方。

方彝等。《弧壁》一文的发表,对于进一步深入讨论令方彝这种弧壁方彝(鼓腹式方彝)的年代问题颇有益处。但是,关于这一问题的认识,仍然存在一些需要深入讨论的地方。

首先,关于妇好偶方彝,包括《弧壁》作者在内的很多学者依据的妇好偶方彝的图片不是器物的正视图而是侧视图(图七)。从侧面看,妇好偶方彝的腹壁好像有一点弧度。然而,看正视图则一目了然,妇好偶方彝的腹壁没有丝毫弧度(图八)。换言之,它的腹壁并没有鼓出,相反,从肩、腹交界处就开始内收,与鼓腹可谓南辕北辙。

至于鸱鸮方彝(图九),虽然这件器的腹部是鼓起的,但鼓起的是下腹部,即通常所说的垂腹(关于这一点,《弧壁》作者也承认),与令方彝、折方彝的鼓腹不同,从考古类型学来说,属于不同的型式,自然有不同的演化规律,不可混为一谈。可惜这件器的图片仍然不是器物的正视图而是侧视图,希望今后有了正视图再讨论。

总之,到目前为止,还没有发现商代有弧壁方彝。义方彝是西周第一件弧壁方彝,也是年代最早的弧壁方彝。

周初标准器解决纷争

前面说到对某件铜器进行断代的时候,最好用标准器做参照。遗憾的是,西周时期的标准器太少。即便有,譬如西周早期有大丰簋(即天亡簋)、禽簋、小臣单觯等标准器,也会因为与其比较的器物不属于同一类器,缺乏相同或相似的观察点,从而影响效果。譬如,将令方彝、折方彝和大丰簋(即天亡簋)、禽簋、小臣单觯去比较,尽管可以从纹饰风格和铭文字形书体方面着手,但无法从形制上去比较,而形制恰恰是最重要的观察层面。如今,有了周初的标准方彝——义方彝,就可以将它与商末的亚丑方彝(殷墟四期,图十)和昭王时期的令方彝、折方彝做比较,清晰地看到方彝从商末到西周昭穆时期的演变轨迹及其规律。

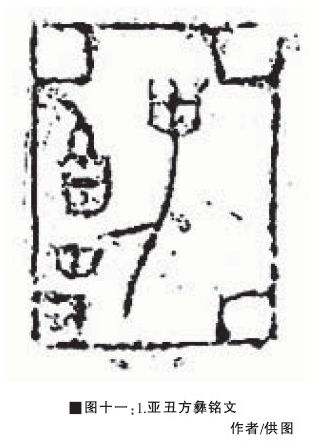

这三个不同时期的方彝的差别有五点。第一,整体形态不同。亚丑方彝为商代方彝的基本形态,作长方体,而令方彝为西周方彝的基本形态,腹部变得横宽一些。义方彝则处于二者之间,形态不“瘦”也不“胖”。第二,腹壁的不同,这是最明显的差别。亚丑方彝是直壁,义方彝是曲壁,腹部微微鼓起,这是有别于商器的新型式,令方彝也是曲壁,但腹部比义方彝明显鼓起,这是年代晚的标志。第三,圈足不同。亚丑方彝的圈足下端稍微有一点外撇,令方彝的圈足下明显有一层浅台,义方彝则接近令方彝,圈足下明显有一层浅台,说明这是有别于商器的新型式。第四,纹饰的种类和风格不同。亚丑方彝使用老旧的夔纹,令方彝、折方彝使用晚出的双身龙纹和顾龙纹。亚丑方彝纹饰的线条比较刚直,而令方彝、折方彝的纹饰的线条比较柔和、细腻。义方彝则处于二者之间,纹饰风格接近亚丑方彝,但使用的夔纹则与亚丑方彝不同。第五,字形书体风格不同。亚丑方彝铭文的象形性比较强,令方彝铭文虽然有一定程度的波磔体意味,与折方彝一样,有些字捺笔肥大,但字与字、行与行的间距正趋向整齐,而义方彝处于二者之间,大小不一,错落有致,韵味接近商器,反而与令方彝、折方彝有相当距离(图十一:1、2、3)。

相比而言,作为圆尊的义尊与作为方尊的令方尊的差别不是那么明显,大约有三点。第一,整体形态不同。义尊有商末圆尊的基本形态,较为颀长,而令方尊有西周方尊的基本形态,腹部变得横宽一些。第二,令方尊和义尊都是曲壁,但前者较后者鼓起,这是时代稍晚的表现。第三,纹饰和字形书体风格不同。与上述令方彝和义方彝的区分相同,不再赘言。

总而言之,义方彝、义尊的出现,足以打消有人想将令方彝、令尊提前到武王、成王时期的念头。令方彝既然与义方彝差别很大,因此只能是昭王时器,是不可能与义方彝并列在武王、成王时期的。

以此类推, 方彝、荣子方彝、丐甫方彝、

方彝、荣子方彝、丐甫方彝、![]() 方彝的制作年代都在昭王晚期或穆王初年。齐生鲁方彝盖和作册吴方彝盖,没有器只有盖,所饰兽面纹属于分解式兽面纹,铭文行款整齐,笔画粗细一致,是标准的玉箸体,也应是西周中期器物。因此,义方彝的出现,对于西周青铜器的断代研究将产生良好的连锁反应效果。

方彝的制作年代都在昭王晚期或穆王初年。齐生鲁方彝盖和作册吴方彝盖,没有器只有盖,所饰兽面纹属于分解式兽面纹,铭文行款整齐,笔画粗细一致,是标准的玉箸体,也应是西周中期器物。因此,义方彝的出现,对于西周青铜器的断代研究将产生良好的连锁反应效果。

义方彝的出现,进一步证实了李学勤关于西周铜器断代的真知灼见。从中我们可以领会到他的治学理念和方法。首先,他对于考古发掘出土的新资料具有敏锐的感悟力,并将其与以往的资料联系起来,去解释长期以来悬而未决的问题。其次,他对器物的形态有深刻的洞察力,能觉察到器物之间十分细微的差别。最后,他善于从形制、纹饰、铭文等方面做综合评价,从而准确把握器物的年代。

(作者单位:陕西师范大学历史文化学院)