2019年,新疆维吾尔自治区文物考古研究所对克亚克库都克烽燧遗址展开主动性发掘。据报道,截至2020年12月31日,已累计出土包含纸文书、木牍共861件在内的各类遗物1368件(组)。其中一件残纸,存6行91字,被考古工作者定名为《韩朋赋》。因出土地点位于新疆巴州尉犁县境内,故下文简称“尉犁本《韩朋赋》”。

情节内容和细节差异

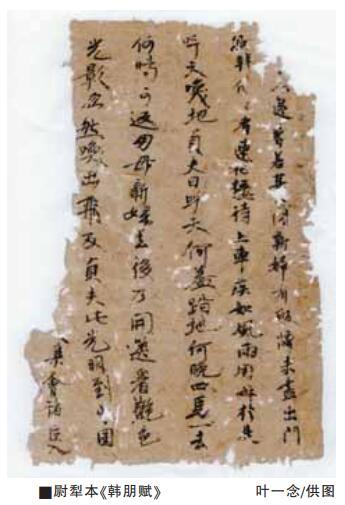

据已公布的图片,现将尉犁本《韩朋赋》迻录如下:

箧看,若其不开,新妇有皈。使未尽出门,便拜使者。使者速交栖待上车,疾如风雨。朋母于后,呼天唤地。贞夫曰:“呼天何益,踏地何晚;四马一去,何时可返。”朋母新妇去后,乃开箧看,艳色光影,忽然唤出,飞及贞夫。此光明到宋国

箧看,若其不开,新妇有皈。使未尽出门,便拜使者。使者速交栖待上车,疾如风雨。朋母于后,呼天唤地。贞夫曰:“呼天何益,踏地何晚;四马一去,何时可返。”朋母新妇去后,乃开箧看,艳色光影,忽然唤出,飞及贞夫。此光明到宋国 集会诸臣入

集会诸臣入

残片中的“上车疾如风雨朋母于后呼天唤地贞夫曰呼天何益踏地何晚四马一去何时可返”这33个字,与敦煌写本中的《韩朋赋》高度相似。区别只是“踏地何晚”,敦煌本作“唤地何免”;“四马”,敦煌本作“驷马”;“何时可返”,敦煌本作“何得归返”。

敦煌本《韩朋赋》见于八个写本(分别是P.2653、P.3873、S.2922、S.3227、S.4901、S.3904、S.10291、Дx.10277v,其中S.3904、S.10291、S.4901为同一写本断裂为三),全文长达两千字左右。主要有十个情节:韩朋娶妻贞夫,夫妻恩爱;韩朋出仕宋国,六年未归,贞夫寄书;韩朋得书,不慎遗失殿前;宋王得书,甚爱其言,召群臣商定骗娶韩妻;梁伯诱骗贞夫到宋国,宋王封为王后;宋王残害朋身,使朋为囚,筑青陵台;贞夫看望韩朋,写诀别之书,韩朋得书自杀;宋王以三公之礼葬韩朋,贞夫在葬礼中跳进墓穴而死;贞夫、韩朋化一青一白两石,墓上生梧桐和桂树,根相连、枝相交,宋王派人砍伐,两个木札变成双飞的鸳鸯,一根羽毛变成利剑,割下了宋王的头颅;宣扬善恶有报。

尉犁本《韩朋赋》残存内容为敦煌本的第五个情节,细节上有些不同。敦煌本为:宋王的使臣来到韩朋家,说他受韩朋之托捎来书信。贞夫预感到是一场骗局,不愿见使者。使者借故挑拨,污蔑贞夫:“妇闻夫书,何故不喜,必有他情,在于邻里。”念子心切的朋母也因此怪罪贞夫。贞夫只好随使者而去,以示自己的清白。到宋国后,宋王欢喜,封为王后。因尉犁本残损严重,据残存部分推测:贞夫被迫随使者离开之前,交给朋母一个箧,告诫她不要打开,若不打开就有回来的机会。谁料贞夫离家后,朋母“乃开箧看,艳色光影,忽然唤出,飞及贞夫”,箧既已开,就意味着贞夫不能如愿归家了。贞夫到达宋国后的情节,虽仅存“此光明到宋国”“集会诸臣入”等语,但与敦煌本“初至宋国,九千余里,光照宫中。宋王怪之,即召群臣,并及太史”情节一致。

尉犁本“开箧见光”的情节,不见于敦煌本。但敦煌本也有关于“光”的情节:贞夫初到宋国,“九千余里,光照宫中”,宋王对此感到奇怪并召问群臣。故事结尾处也有“光”:“唯有一毛羽,甚好端正,宋王得之,即摩拂其身,大好光彩。唯有项上未好,即将摩拂项上,其头即落。”王利器认为,这是一个“神话的结尾”(《敦煌文学中的〈韩朋赋〉》)。如果将“开箧见光”情节植入敦煌本中,那就有了一个神话的开端,远在韩朋家中箧的“光”“飞及贞夫”,与“九千余里,光照宫中”就有了呼应。二者结合后故事更加神奇,结构也更加周密。

抄写年代和流传系统

据报道,克亚克库都克烽燧遗址中出土有开元通宝、乾元重宝等钱币,文书、木牍中已发现有“先天”“开元”“天宝”等纪年,文书中还有“武周新字”,而烽燧遗址中采集的八件碳十四标本,检测结果也均为公元700年前后。据此可知,尉犁本《韩朋赋》是初唐、盛唐时期流传在西域的韩朋故事。敦煌本《韩朋赋》八个写本的抄写年代,据考证当在9世纪后期至10世纪后期,为晚唐五代时期写本(伏俊琏《敦煌赋及其作者、写本诸问题》)。尉犁本抄写时间早于敦煌本一百多年,从现存文字来看,二者在细节上有同有异,但基本情节一致;从句式上来看,尉犁本以四言为主,间有杂言,敦煌本几乎全为四言,二者为同一个流传系统。

根据现有材料,韩朋(凭)故事的源头当在先秦,《说苑》佚文中有一则齐王抢夺敬君妻子的故事,与宋王夺韩凭妻的故事情节大致相同。据《史记·宋微子世家》记载,战国早期的宋康王“淫于酒、妇人”,后来这则故事就被嫁接到宋康王身上。汉武帝设河西四郡后,这一故事从中原流传到河西地区。1979年出土于敦煌马圈湾汉代烽燧遗址的西汉末残简中,就有韩朋故事。裘锡圭认为,汉简中韩朋故事的叙述方式,更接近于敦煌本《韩朋赋》,其体裁虽因存字太少而难以断定,但不能完全排除采用有韵赋体的可能性;或者虽无韵但具有类似后世“话本”的性质,用作讲故事的底本(《汉简中所见韩朋故事的新资料》)。东汉后期的《列异传》有“宋康王埋韩凭夫妻,宿夕文梓生,有鸳鸯雌雄各一,恒栖树上,晨夕交颈,音声感人”的记载,当是文人对这一民间故事的记录和改编。晋代干宝《搜神记》中的韩凭故事,更是经过文人整理的作为案头读物的志怪小说。

讲诵性质的韩朋故事亦时有发现,说明它的传播从未中断过。陶敏指出,《四库全书》文渊阁本《北户录》卷下“相思子蔓”条末的崔龟图注中有韩朋故事(《〈北户录〉崔龟图注所引〈韩朋赋〉残文考论》)。注中提到,《四部目录》有“叙事委悉而辞义鄙浅”的《韩凭书》。《韩凭书》今已不传,但“叙事委悉”说明注重细节的描写,有很强的叙事性;“辞义鄙浅”则说明语言通俗,当和敦煌本同属于民间讲诵文学范围。其中的《四部目录》,陶敏认为是刘宋至隋间众多国家藏书目录中的一种,据此说《韩凭书》则是刘宋至隋民间流传的韩朋故事。容肇祖认为,敦煌本《韩朋赋》这种“直接朴实的叙述民间传说的作品”,“可定为初唐以前,或者为晋至萧梁间的作品”(《敦煌本〈韩朋赋〉考》)。《韩凭书》的发现,为容先生的说法增加了强有力的证据。

到了唐代,韩朋故事的流传仍见于记载。上述崔龟图注中大段引录了《无名诗集》中的韩朋故事,有二百余字,人物、情节与敦煌本相同;句式以四言为主,间有散体及杂言,已很接近敦煌本。将二者比较,部分句子仅有繁简之别,如“不见韩朋贞夫,唯见石子一双,郁郁葱葱,一青一白”,敦煌本作“不见贞夫,唯得两石,一青一白”,敦煌本表述更简洁准确,韵诵特征更加成熟。据陶敏考证,《无名诗集》在天宝以前就已经在中原地区流传并产生很大影响。因此,《无名诗集》中的韩朋故事大致是与尉犁本同时流传的版本,这也说明敦煌本《韩朋赋》至少在盛唐就已基本定型。可以说,汉简本、《韩凭书》、尉犁本、《无名诗集》本、敦煌本韩朋故事以民间讲诵形式流传的系统,是比较清楚的。各本之间存在的细节差异,是下层文人或讲诵艺人修改的结果。

版本来源和审美意蕴

克亚克库都克烽燧遗址位于今尉犁县东南90公里处的荒漠之中,为唐代安西四镇之一焉耆镇下的军事设施。公元670年,吐蕃攻陷西域十八州,唐朝自此被迫两次罢安西四镇,直到公元692年,唐将王孝杰率大军击败吐蕃,再次恢复了安西四镇。遗址中的大量文书,记录了公元700年左右唐代边防军镇防御体系的基层制度,还有私人书信及《孝经》《韩朋赋》《游仙窟》等,反映了戍边吏卒的日常生活。书信中出现了沙州、河州、雍州、岐州、幽州等地名,说明了戍边将士的来源地,其中的“沙州”指的就是敦煌。联系到敦煌汉简中的韩朋故事和敦煌遗书中的《韩朋赋》,尉犁本《韩朋赋》完全有可能传自敦煌或包括敦煌在内的其他地区。

在汉唐之间长达十个世纪的漫长岁月中,韩朋故事始终在民间流传,成为戍边吏卒们调节枯燥乏味生活的娱乐内容。我们可以设想,在一望无际的沙漠戈壁上,寒风怒号,碎石飞扬,“青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关”,远离故土的战士们传抄、诵读韩朋故事,在韩朋故事中寄予他们思乡念家的情怀,以及对韩朋和贞夫那忠贞爱情的向往。

尉犁本《韩朋赋》中“艳色光影,忽然唤出,飞及贞夫”的细节,也值得思考。在中国古人笔下,“色”和“艳”几乎是美人的代名词,扬雄《方言》云:“美色为艳。”宋玉《神女赋》中描写神女的第一次出现:“其始来也,耀乎若白日初出照屋梁;其少进也,皎若明月舒其光。须臾之间,美貌横生,晔兮如华,温兮如莹。五彩并驰,不可殚形,详而视之,夺人目精。”由远及近,在耀眼的光芒中,神女姗姗而来。“眸子炯其精朗兮,瞭多美而可观。眉联娟以蛾扬兮,朱唇的其若丹”,眼睛、眉毛、嘴唇,无不闪耀着动人的光辉,美人与光明就这样难舍难分地结为一体。尉犁本《韩朋赋》中的“艳色光影”,正是这种审美意识的体现。

从汉至唐,在黄钟铿锵的菿汉大唐之音外,凄婉悲凉的韩朋贞夫的爱情悲剧一直不绝如缕。从现今所能见到的汉唐间韩朋故事来看,故事的流传始终处于不断嫁接、增饰和改动的过程之中。尉犁本韩朋故事残片因偶然出土于烽燧遗址而被我们得知,还有更多这样的韩朋故事在民间流传的过程中佚失了。仅见于尉犁本的“开箧见光”情节,留下了韩朋故事流变中的曲折情节之一种,虽不足百字,但吉光片羽,弥足珍贵。

(本文系国家社科基金重大招标项目“5—11世纪中国文学写本整理、编年与综合研究”(16ZDA175)阶段性成果)

(作者单位:西华师范大学文学院)

- 1 毛公鼎

- 2 最终“回到考古”

- 3 马克思主义中国化创新发展的历史经验

- 4 抽象力:批判资本主义的钥匙

- 5 践行文化使命 提升文化自信

- 6 党领导人民的伟大实践彰显马克思主义理...

- 7 党的百年发展持续焕发生机与活力

- 8 全面从严治党的有效性

- 9 按劳分配的正义问题

- 10 工资制度与分配正义