现代文史新证研究始于王国维,他在《古史新证》中提出了著名的“二重证据法”,以“地下之新材料”补正“纸上之材料”,开辟了新的学术研究方法,奠定了新证研究的基础。其后,于省吾结合出土文献与传统的音韵训诂之学考订古书,以《泽螺居诗经新证》等书为代表。陈直利用出土材料进行历史考证,以《史记新证》等著作为代表。

前辈学者的新证研究确立了结合地下材料对古史与古文献进行现代学术研究的范式,对当代的古代文学研究亦有非常深远的启示意义。近几十年来,不断涌现的出土文献无疑拓展了文体学研究的对象、范围和可能性。与古史研究一样,文体学研究也呼唤“新证”,目的不仅在于引入新材料以补证现有的文体学认识,更希望借助出土文献的独特性质及其所提供的丰富信息,探索文体学研究的新路径。

考古语境与文体呈现

出土材料在文体学研究领域的重要价值之一,在于它在传世文献以外提供了另外一个角度的“参照系”,在使用场景、载体、抄写形式、实物形态以及文本对比等方面提供了丰富的信息,这使我们能以更为立体的角度观察早期文体的书写阅读情况以及文本、文体观念的流变。一方面,出土文献的实物形态,包括其行款与排版、篇章结构、标题设置、书体的选择、实物载体等,揭示了文体的真实形态与存在方式。另一方面,通过对出土文献与传世文献的对读研究,可以寻绎文献层累变化的踪迹,追踪不同年代文体形态与文体观念的变迁。同样重要的是,出土文献提供了某一段历史时期的文献形态的真实“标本”,突破了传世文献无法确证具体年代的缺陷。这都是以往仅仅利用传统文献的文体学研究难以企及的。

在研究方法方面,吴承学提出文体学研究需要察诸语境,包括文体的生成语境、文本语境、文体语境、修辞语境等(吴承学《追寻中国文体学的向上一路》,《中山大学学报》2021年第1期)。落实到出土文献的文体学研究上,笔者认为还可以注意材料的“考古语境”,具体而言,即材料的出土地信息、考古发掘所见出土材料与同时出土的其他器物的区位关系,等等。

首先,材料的出土地信息,包括其考古类型(如墓葬、遗址、窖藏等)、地域、年代,以及材料使用主体的阶级、身份、性别、年龄等文化因素。这些信息有助于我们了解文体的性质、功能与使用情景。以西周铜器铭文研究为例,有的铜器出自窖藏,有的铜器出自墓葬,相应地,反映在铭文上也有所差别。一部分出自家族窖藏的铜器铭文,如史墙盘、十三年 壶(出自陕西扶风庄白村1号窖藏)、逨盘(出自陕西眉县杨家村窖藏)、盠驹尊(出自陕西省眉县李村窖藏)等,无论是铜器上的展示方式,还是铭文的文本特征,都具有鲜明的展示性。这就体现了材料的考古语境与文体的呈现方式的关系。

壶(出自陕西扶风庄白村1号窖藏)、逨盘(出自陕西眉县杨家村窖藏)、盠驹尊(出自陕西省眉县李村窖藏)等,无论是铜器上的展示方式,还是铭文的文本特征,都具有鲜明的展示性。这就体现了材料的考古语境与文体的呈现方式的关系。

其次,出土材料与同出的其他器物的区位关系,提示了文献在埋藏时的过程、位置信息及相互关系。这些信息可以帮助我们对文体在特定情景下的具体运用方式形成更为深入细致的认识。关于考古材料的区位关系,杨博以北大秦简牍的整理工作为例进行了很有价值的观察,提出战国秦汉简帛的研究应重视通过区位关系、简册形制判定文献性质与史料分类(《由篇及卷:区位关系、简册形制与出土简帛的史料认知》,《史学月刊》2021年第4期)。

上古时代的文体,往往并非纯然的案头文学,而是在具体的场景中被运用,这些被具体运用的文体,在后世才慢慢成为更具书面性和文学特质的文本。因此,了解文体在具体制度和场景下的具体运用,就是了解它的来源和性质,就是触摸它最根本、最深层的文化基因。文体在具体语境中如何被运用,也是文体观念的体现,因此也应该成为文体学史研究的基本起点之一。

综合把握与合理运用

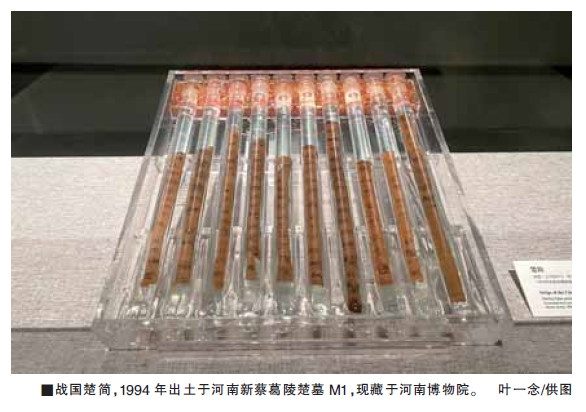

由此延伸而来的问题是,基于出土文献的文体学研究应该遵循某些特定的原则,这是由出土材料的独特性质所决定的,如对考古学成果的综合把握,对考古学方法的合理运用。因为与古文字释读的强相关性,这类研究还涉及对古文字研究方法和原则的基本了解,等等。举例而言,不少简牍材料出自墓葬,属于随葬物品,受其性质所限,不一定都是处于政治、社会生活中心的重要典籍或文书。因此,从一定意义上来说,这些材料只反映了相关文体某种特定的使用场景。换言之,基于出土材料的文体学研究应该保持一定的边界意识。这便需要我们一方面仔细地甄别这些材料的性质,另一方面通过与传世文献的对比与辨析,作出全面的合观和客观的判断,而不是只偏重于一端(如以出土文献的“个例”轻易否定依据传世文献得出的结论)或过于夸大其代表性。

作为随葬品的竹简与墓主有什么关系?为何随葬?有何性质?杨华提出,墓葬出土的大量书籍“大多是举丧时临时抄写的文本”,反映了上古葬俗。这一看法的主要证据是出土书籍中出现“重复文本、摘抄选抄、补缀书写、空白简等现象”(《中国古墓为何随葬书籍》,《岭南学报》(复刊第十辑),上海古籍出版社,2018年)。这一论断有一定道理,但根据文献学的一般认识,上古文献往往以单篇甚至更小的文本单位抄撰和流传,摘抄、选抄是其传抄的常态,“明器”说未必能解释所有的墓葬书籍的文本问题,有待进一步细化讨论。张忠炜认为,律令文献作为随葬品具有镇墓辟邪的作用(《墓葬出土律令文献的性质及其他》,《中国人民大学学报》2015年第5期)。周海峰则提出,秦代作为随葬品的律令“乃墓主人身前请人或自己摘抄而成,是处理日常行政事务的重要参考”(《秦律令之流布及随葬律令性质问题》,《华东政法大学学报》 2016年第4期)。

这些问题的提出都极有价值。以出土文献为对象的研究,有必要以弄清材料的性质和使用背景作为基本的出发点,只有这样,对文体史料的解读才可能是可靠的、符合实际的。韩高年结合武威“王杖”简册的出土情况,提出《王杖十简》为“镶嵌型”的礼仪文体,是发往地下世界的丧礼文书,这便利用了考古学的方法,为相关文体研究带来新的认识(《武威“王杖”简册的文本性质与文体功能》,《西北师大学报》2022年第6期)。对出土材料的礼仪背景、考古语境的关注,有利于启发文体学研究的新视角。

文体复合性与文本层次性

文体学研究还应具备一定的“文本”意识。近年来,随着西方文本理论的传入以及欧美汉学家与国内学者交流的日益深入,文本问题越来越多地进入古代文学研究者的视野,当下的古代文学研究正呈现“文本转向”的趋势。早期文献的相对不稳定性越来越成为一种共识,对文本异文的分析成为新的方法论。传统的文学史观往往认为文学作品出自某位作家之手、有着稳定的形态。然而,实际上早期文献更多地呈现出流动性、复杂性、多系统性与变异性。而在文体学研究领域,文本意识还比较薄弱,应警惕对文体简单化和平面化的认识。目前的文体学研究在对文体形态和功能进行描述时,更多地倾向于将文体看作一种比较固定的文字体制。而实际上,某一文体所赖以存在的文本本身即具有层次性;即使在一个较短的历史时期内,文体文本之间也往往会呈现出异文性和互文性。

出土材料往往具有文体上的复合性和文本上的层次性。以铜器铭文为例,其基本的制作目的就是对器主和祖先进行称扬。它一方面属于铭体,但是铭文同时又载录或改写了某些文书,如册命、诰命、约剂等。这就体现了文本层次的复杂性。当我们依据这些材料进行文体学研究的时候,也需要注意对这些不同的文本层次进行剥离,这样才能对相应的文体特征有更深入和客观的理解。如清华简《封许之命》,这篇竹书在发布之初往往被理解为西周初期的一篇册命“文书”,后来才逐渐有学者提出其形成年代较晚。实际上,《封许之命》是战国时期流传在楚国的一份《书》类文献的抄本,具有典籍的性质,不同于档案文书。通过对其中的一些文本细节进行深入分析,可以发现它经过历代的改写,也具有了某些不同于册命文书的文体特征。因此,我们利用各类出土文献,不管是古书类,还是文书类,需要注意这些文本未必是一次成形的,有必要综合利用文体学、历史学、考古学等学科方法与知识,进行更为细化的分析。

文体是古人的语言形式,它反映了古人的某种观念或思维定式,蕴含着深层次的文化基因。正因为如此,文体学研究有很大的延展空间,同时也是与其他学科发生联系的交叉点。特别是在“地不爱宝”的当下,思考基于出土文献的文体学研究的原则、边界与途径,不断探索文体学研究的可能,也许是一个值得关注的话题。

(作者系中山大学中国语言文学系副教授)