蔡美彪(1928―2021),浙江杭州人,著名历史学家。1949年,毕业于南开大学历史系。1949—1952年,为北京大学史学研究部研究生。1950年兼任北京大学文科研究所助教。1952年到中国科学院语言研究所工作。次年,转到近代史研究所。后为中国社会科学院近代史研究所研究员、学术委员会委员。1981年起,先后兼任北京大学、南开大学、中央民族学院(今中央民族大学)历史系教授。1985年,受聘为国务院学位委员会历史学科评议组成员。还兼任中国蒙古史学会理事长、中国元史研究会会长、中国地震史研究会顾问、《中国大百科全书·中国历史》编辑委员会委员。中国史学会第二、三、四届理事。1987年,当选为国际蒙古学协会执行委员。

在范文澜编著《中国通史》前四册的基础上,主持续编《中国通史》第五至十二册,并完成出版。研治八思巴蒙古字译写的汉语资料。译释八思巴字蒙古碑刻文献,深入发掘,使其成为历史学、文献学可资利用的史料。长期从事辽金元史研究,兼治明清史。主编《中国历史大辞典·辽夏金元史》卷。学术著作有《元代白话碑集录》《八思巴字与元代汉语》(合编)、《八思巴字碑刻文物集释》《成吉思汗小传》。专题论文有《论辽朝的天下兵马大元帅与皇位继承》《女真字构制初探》《成吉思及撑黎孤涂释义》《明代蒙古与大元国号》《大清国建号前的国号、族名与纪年》等。与地震学家共同主编《中国地震历史资料汇编》七册。

蔡美彪先生学识宏富,治学领域涉及历史学、文献学、语言学等诸多学科,在边疆民族、政治制度、碑刻史料、资料编辑、民族语文和戏曲杂考等方面,都取得了突出成就。而他最具代表性的学术活动是编纂《中国通史》。在我们这一代和上一代读者的心目中,这部书前四册能唤起人们对一个时代史学著作的记忆。尤其是十二册本《中国通史》出版后,在帮助读者了解祖国悠久历史、培养爱国主义情怀、弘扬中华优秀传统文化方面,发挥了重要作用。《中国通史》是一部影响深远的史学巨著,也是蔡先生学术生涯的一个缩影。

早年成才,奠定修史基础

蔡美彪先生祖籍浙江杭州,1928年3月26日生于天津。1933—1939年,他在天津私立第一小学读书,毕业后就读于木斋中学。该中学是清末直隶提学使、爱国教育家卢靖(1856—1948,字木斋)创办的。在中学读书期间,对蔡先生后来治史颇有影响的事情,就是在王襄老师门下学习。王襄(1876—1965)是我国最早收藏和研究殷墟甲骨的著名学者之一。1942年,王襄在天津崇化学会国学专科讲习班夜校讲授《左传》。那时候,蔡先生白天在校学习,晚间在讲习班听课。王襄当时年近古稀,授课非常认真。他的课深入浅出,循循善诱,不但传授历史知识,还讲解文字训诂。蔡先生曾满怀敬意地回忆说:“我后来走上历史工作的道路,王老是我最早的启蒙老师之一。”王襄在天津的居所与蔡先生家很近,只隔一条街。蔡先生聪颖好学,俩人交往颇为密切。约有六七年的时间,蔡先生经常到王襄家里请教问题。虽然后来他没有走入甲骨文研究的专业领域,却从讲习班夜校及王襄老师那里打下了坚实的文言文基础,并且掌握了利用金石史料从事古代史研究的技能。

1945年,蔡先生中学毕业,考取北京大学历史系。由于战争的缘故,1937年北京大学南迁至长沙,与清华大学和南开大学组成国立长沙临时大学。次年又迁至昆明,更名为国立西南联合大学。1946年三所大学分别回迁复校,蔡先生进入南开大学历史系。1949年大学毕业,成为北京大学史学研究部研究生,师从著名蒙古史专家邵循正。1950年蔡先生读研究生二年级时,兼任北京大学文科研究所助教(当时北大本科生归史学系,研究生属文科研究所)。蔡先生很早就显露出史学方面的才华。1947年7月,他在南开大学读书时利用暑期时间,用文言体撰写了《辽金石刻中之鞑(达)靼》。此文的学术背景是,王国维据正史及宋人文集等资料撰有《鞑靼考》一文,推断《辽史》中的“阻卜”、《金史》中的 就是唐宋人所记的“鞑靼”。但由于在《辽史》中找不到关于“鞑靼”的记载,论据不足,引起中外学者诸多异议。蔡先生根据《辽陵石刻集录》中的《辽道宗哀册》等石碑材料,发现了关于“鞑靼”的记录,为王国维之说提供了一个最有力的新证。这一年,蔡先生才19岁。他将此稿投寄商务印书馆出版的学术刊物《学原》,接到复信,告知刊用。后来,天津解放,此稿便无音信。于是,1951年蔡先生在北京大学文科研究所又以白话文体重写此文,刊于1952年出版的北京大学《国学季刊》第七卷第三期。时隔三十余年后,蔡先生于1985年去美国西雅图华盛顿大学访问时,该校陈学霖教授将其收藏的香港商务印书馆1951年出版的《学原》第三卷第三、四期合刊赠给蔡先生,其中竟刊有蔡先生当初用文言体写的《辽金石刻中之鞑(达)靼》一文。直到此时,蔡先生才得知旧稿已被刊用。此文稿多被海外学者引用,而国内学者引录则据《国学季刊》的白话体文稿。两稿合璧生辉,产生了积极的影响。

就是唐宋人所记的“鞑靼”。但由于在《辽史》中找不到关于“鞑靼”的记载,论据不足,引起中外学者诸多异议。蔡先生根据《辽陵石刻集录》中的《辽道宗哀册》等石碑材料,发现了关于“鞑靼”的记录,为王国维之说提供了一个最有力的新证。这一年,蔡先生才19岁。他将此稿投寄商务印书馆出版的学术刊物《学原》,接到复信,告知刊用。后来,天津解放,此稿便无音信。于是,1951年蔡先生在北京大学文科研究所又以白话文体重写此文,刊于1952年出版的北京大学《国学季刊》第七卷第三期。时隔三十余年后,蔡先生于1985年去美国西雅图华盛顿大学访问时,该校陈学霖教授将其收藏的香港商务印书馆1951年出版的《学原》第三卷第三、四期合刊赠给蔡先生,其中竟刊有蔡先生当初用文言体写的《辽金石刻中之鞑(达)靼》一文。直到此时,蔡先生才得知旧稿已被刊用。此文稿多被海外学者引用,而国内学者引录则据《国学季刊》的白话体文稿。两稿合璧生辉,产生了积极的影响。

当年的北京大学文科研究所藏有许多金石拓片,未经整理编号,不便于利用。蔡先生利用担任研究所助教的机会,把元代碑文拓片与金石书籍刊录的碑文汇编注释,编成《元代白话碑集录》,后由科学出版社出版。1952年,蔡先生从北大研究生毕业,分配到中国科学院语言研究所工作。他与著名语言学家罗常培合作,编辑出版《八思巴字与元代汉语》。这两部书对于研究蒙古史、古蒙语和汉语史都很有帮助,具有很高的学术价值。1953年下半年,蔡先生转到中国科学院近代史研究所。

人生有幸,结缘通史写作

蔡先生进入近代史研究所时,所长是范文澜。当时,范文澜正在从事《中国通史简编》的修订工作。这部书的背景不同寻常。范老早年毕业于北京大学,受学于名师,旧学功底深厚。治学以经学、史学和古典文学为主,已出版《文心雕龙讲疏》《群经概论》《正史考略》等。同时,他接受了新思想,投身于革命事业。1940年1月,范文澜到达延安。在延安,他受到毛泽东的接见,担任中共中央马列学院历史研究室主任。当时,中共中央正准备开展整风运动,毛泽东号召全党要了解中国历史,了解中国国情。党中央委托范老组织历史研究室人员撰写一部供广大干部阅读的简明中国历史读本。这本书实际上由范老独立写成,定名为《中国通史简编》。这部著作被公认为运用马克思主义研究中国历史的开山之作。

《中国通史简编》原分为三册,当时只完成了上、中两册,写到鸦片战争之前。下册原计划写近代部分,因范老投入整风运动并且有了新的任务而未能完稿。中华人民共和国成立后,范老开始重新编写《中国通史简编》,书名为《修订本中国通史简编》,但并非对原书的简单修订,而是新编的另一部史书。协助他工作的人按照分工,每人研究一个领域,提供资料或初稿,供他分析概括,重新撰写。这部书仍以广大读者为对象,同时尽力吸收学术界新的研究成果。此时蔡先生正值青春年华,在语言文字、历史学、民族学等研究领域已有所建树。他一进近代史研究所,即协助范老工作,成为范老的得力助手。1953—1965年,《中国通史简编》(修订本)先后出版了远古至隋唐五代部分,共四册。这时范老已患上心脏病,身体和精力日渐不支。他在病中写信给蔡先生说:由他一人执笔的编写方式,已难以继续,希望蔡先生组织人员,通力合作,把此书写完。信中说:“完成比不完成要好些。”范老编写的这部著作受到毛泽东主席的关注与关心,他曾评价:这部书资料多,容易看,让人愿意读下去。1968年7月,毛泽东派他的女儿李讷前去看望病中的范老,并捎去这样的话:中国需要一部通史,在没有新的写法以前,还是按照你那种旧法写下去。但一年后,无情的病魔就夺去了范老的生命。

范老过世后,通史的编撰工作一度陷于停顿。后来,周恩来总理亲自过问此事,指示组织力量继续写完。组织上决定由蔡先生出面负责,开展这项工作。蔡先生曾对我说,这样决定大概是因为长期协助范老工作的,只有他还年轻。他还引用《三国志·陆逊传》里的一句话,说他自己年轻望浅,“任过其才”。这是先生的诙谐与自谦。蔡先生心里清楚,接手这项工作,意味着自己的一生都将奉献给范老身后留下的这个未竟事业。

五十春秋,续编《中国通史》

续编《中国通史》是一项浩繁而艰巨的工程。作为续写的主编,蔡先生要做的事千头万绪。首先是续写的范围,这涉及中国通史的下限问题。蔡先生早有思考,他在1956年的一篇文章中写道:“一部完整的中国通史,应该包括从远古直到现在的整个历史时代。”但是有一种观点认为,“中国通史只能是鸦片战争以前的历史,而此外另有近代史和现代史。这样,就从中国通史的领域里阉割了近代现代史,并把近现代史和通史的概念对立了起来。这是没有科学根据的”。但这个时候,蔡先生考虑先编写六册,到清代的嘉庆时期即鸦片战争前。其次是书名。主要觉得这部书事实上已经不是《中国通史简编》的修订本,越写内容越多,亦非“简编”。而且由于续写部分并不是修订范老的著作,也不能再用原书名叫修订本。更为重要的是,范老的《中国通史简编》及其修订本已在学术史上确立了地位,这个书名应该永久保留。续写的书与范老的书合为一体,应该有一个新的名字,叫《中国通史》是最合适的了。

还有编写的方式方法。当时单靠近代史研究所中国通史研究室,尚不能完成全部工作,所以他陆续邀约了一些所外的学者合作,包括南开大学、东北师范大学、辽宁大学、内蒙古大学、西北大学、复旦大学等学校的专家。合作者编写初稿或提供材料,统由蔡先生主编。蔡先生并不是简单地把大家的稿子拿过来编一下,而是从头到尾,逐字逐句地推敲、改写。这与当初范老的写法实际上是一样的。初稿十万字,可能用到书上的只有三万字。蔡先生认为,如果一个人写一节拼凑在一起,就各有各的写法、风格,前后矛盾、产生冲突,所以要重写一遍。秉持运用基本史料叙述基本事实,也是蔡先生续编通史的一条基本经验。英国伦敦大学教授崔瑞德(1925—2006)主编过《剑桥中国史》,他曾对蔡先生说:“这部书第一卷总是写不出来,因为你们不断有考古新发现,赶也赶不上。”最后只好放弃第一卷先秦部分,从秦汉开始编写。倘若随时关注并吸收最新出土文献及成果,就会出现“赶不上”的情况。蔡先生写法的着眼点,就是不追求展示新的研究成果。

蔡先生在续编时,很好地继承了范老著通史时形成的观念和方法,并且有自己的准确理解和创新。试举两例。

第一,民族问题。范老以民族平等的观念,试图编撰中国各民族共同的通史。他在《修订本中国通史简编》中,辟有专门章节记叙魏晋时期匈奴、羯、鲜卑、氐、羌等少数民族的历史。书中隋唐五代部分,也有吐蕃、回纥、南诏和大理国的专门篇章。蔡先生续写《中国通史》,一开始便是宋辽金元时期,这是一个民族矛盾激化的时代,遇到的问题很多为前代所未有。他认为,自汉朝以来到清朝灭亡这两千多年间,汉族曾多次统治过非汉族的各民族,非汉族的一些民族也多次统治过汉族。历史上汉族与非汉族之间,以及非汉族的各民族之间,都曾有过冲突和战争,但其结果并不是彼此分散而是交往与联系的强化。这是因为冲突和战争过后形成的新王朝中,非汉民族汲取汉文明而使自己的民族文化有了新的形态;汉文明在非汉民族统治时期得到更为广泛的传播,并且吸收了其他民族的文化内容而得到新的发展。纷争与融合,构成一幅错综复杂而又丰富多彩的历史画卷。对此要秉笔直书,要客观辩证地看待问题。他在《中国通史》宋辽金元部分,加入了西夏一章(这是之前的通史书所没有的)。在辽、西夏、金部分,加入了经济与文化,以及民族间的融合与斗争等专节。元代部分,列有“元朝统治下的各民族”一节。清代部分,也援此例。对民族间压迫与战争涉及的战争性质,如实书写。对侵略行径以及民族压迫,予以谴责。这是对历史的尊重,也是对历史上各个民族的尊重。

第二,雅俗共赏。当年范书定位的读者对象是广大干部,修订本又增加了学术性。蔡先生提出通史著作不同于专业论文,要做到学术性与通俗性的结合,让专业的人认为你是做过研究的,广大读者又能够看下去。这就要注重细节,要有交代。比如,什么人物什么时候出场,出场时怎么交代等,都得考虑。他还引清代史学家章学诚所言“叙事最难”为据,要求自己用叙事的方式表现历史。这里说的叙事,是建立在包括蔡先生等众多专家坚实严谨研究基础之上的。

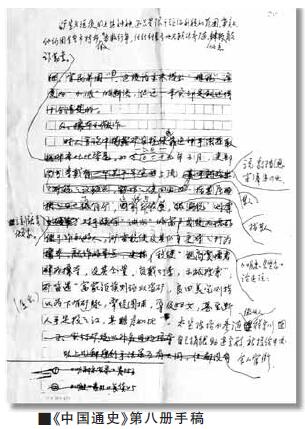

蔡先生自进入近代史研究所跟随范老编著通史,就将绝大部分时间和主要精力用在这部书上。主持续编通史后,更是如此。他曾风趣地跟我说:“我现在是‘两门干部’,家门和办公室门。如果说‘三门’,就加上图书馆的门。”蔡先生家住北京建国门内大街东总布胡同,近代史研究所在王府井大街东厂胡同一号。这段路途不算太远,但对一位年迈的老人来说,往返却并非易事。他坚持每天乘坐公交车(后来是打出租车)上班,到办公室写作。几十年如一日,风雨无阻。在所里用午餐,有时就是一包方便面。在蔡先生及其同仁的不懈努力下,续编《中国通史》六册陆续完稿,与范著前四册合为十册,由人民出版社出版。1978年至1993年,出版了《中国通史》第一至第十册平装及精装单行本;1994年出版了合装十册精装本;第二年又出版了十册豪华本。第十册按照原计划写到嘉庆朝。许多学者和读者建言,再补编道光朝至宣统朝的晚清史。商议时,蔡先生已是古稀之年,但他仍然痛下决心,组织力量,再次开工。笔者手头保存有一张蔡先生在近代史研究所图书馆的借书条,上面写的日期是2002年1月7日。那年他74岁。不少人回忆,每次去他的办公室,都能见到他在伏案工作,或与人交流学术。2005年终于完成两册书稿,叙述了清朝的衰落与灭亡。2007年作为单行本出版。2008年又将新编两册与前十册合装十二册出版,近四百万字。有人主张再写四册,一直写到1949年中华人民共和国成立。蔡先生与很多人商量此事,大家都觉得难度很大,且不具备条件,应该留给后人去写。

宋朝的司马光用二十多年时间编写《资治通鉴》,63岁时成书,上表说:“目视昏近,齿牙无几”,“臣之精力,尽于此书”。1995年《中国通史》十册豪华本出版之际,有记者采访蔡先生,写了一篇文章,题目为《四十三年磨一剑,书里书外功夫见》。也有报纸称“四十春秋一部书”。那年蔡先生67岁。2008年《中国通史》合装十二册新版出书,蔡先生已是80岁高龄。出书前,蔡先生说:“回顾我自1953年参加本书第一册校订工作以来,不觉已是五十五度春秋。”

古之真人,风范长存人间

《中国通史》十二册本出版后,受到学界及各方读者一致赞誉,产生了很大的社会影响。回首蔡先生与《中国通史》的有关往事,有几件令人印象深刻。

第一,对历史规律性的认识。我的日记曾记录:“2009年10月7日(星期三):下午,我们全家人去看望蔡先生。说好4点钟到,我们迟到了一刻钟。不料蔡先生与胡师母竟在走廊的楼梯口等候。”这天先生精神很好,很健谈。他说:“历史上亡国多有两个特点:一是经济发展,二是头脑发热。经济困难时,大家艰苦奋斗,头脑也不会发热,腐败较少;经济发展了,有了一定物质基础,头脑容易发热,腐败横生,结果导致亡国。”我听后心头一惊,想起了历史上王朝“其兴也勃焉,其亡也忽焉”的周期率。周期率讲的兴亡,是个表面现象。其中深刻的原因呢?蔡先生的一番话使我想到,“一是经济发展,二是头脑发热”,不正是对周期率内涵的很好诠释吗?寥寥数语,是蔡先生几十年研治中国历史提炼概括出来的。

第二,“平实”的含意。在《中国通史》第十一册编写说明中,有这样一段话:“叙事力求平实简要,辞约事丰,以便阅读。”平实是范老治史态度和方法的显著特点,也是蔡先生续编《中国通史》贯穿全书的一个重要准则。“平实”二字,既是方法也是目的。说是方法,包括了研究方法与写作方法。要求我们研究问题从实际出发,用事实说话。在研究中,稍有主观性、随意性,就容易失于平允,流于偏颇。这也包括对人物、事件以及一篇文章评介时分寸的把握。蔡先生的《中华史纲》问世后,我写了一篇评介文章《〈中华史纲〉:我国历史科学的新焦点》。刊出后,我把期刊送给蔡先生一份。他阅后说:“这个题目说的有些高了。”他就是这样要求自己的。怎样做到平实呢?先生认为要有坐冷板凳的精神。坐冷板凳不但能耐得住寂寞,而且能保持头脑冷静,看问题客观平允。说是目的,是因为历史学不同于哲学、文学,是一种实学。蔡先生曾对史学研究的目的下过一个定义:还原事实真相,破解历史谜团。研究历史,就是从具体的事实出发,占有翔实的史料,经过平实的论证分析,求真相、破谜团,得出的结论最大限度地接近历史实际。

第三,“做些工作,死而后已”。十二册本《中国通史》出版后,蔡先生并没有停止自己的研究工作。他曾对我说,他对自己的要求是“严于律己,保持晚节;一息尚存,尽我所能。”又解释道:“后面一句,也可以说‘做些工作,死而后已’。”他依旧于家门和近代史研究所办公室之间奔走。直到2016年10月底的一天下午,他从办公室回家途中在路边跌倒摔伤时为止。那时他已是88岁的耄耋老人,无法再去办公室了,就在家中继续看书研究。而他看书的范围,仍然是围绕《中国通史》。我有一份蔡先生送我的手稿——《〈中国通史〉第十册有疑问拟改者》。内容用表格形式排列:第一行页数,第二行行数,第三行拟改的原文字词。原文字词用红笔画圈,然后括号内是拟改后的字词,也用红笔画圈。这是《中国通史》全套出版后,蔡先生亲自校勘后留下的文字,准备供以后《中国通史》再版时修正。出于同样的考虑,他在出版的《中国通史》书中也直接修改。我看到他在《中国通史》第七册元朝部分,用铅笔将书中的“投下制”改为“分封制”,将“投下”改为“分地”等。他用行动践行着自己的诺言。2021年1月14日凌晨,先生与世长辞。在他简朴的遗体送别仪式上,灵堂正面的挽联写道:“修文懿 知訢距,著史渊通论古今。”

知訢距,著史渊通论古今。” (yù),意为有文采。后作“彧”。訢,同“欣”。喜悦。距,意即抗拒。訢距,语出《庄子·大宗师》:“古之真人,不知说(悦)生,不知恶死,其出不訢,其入(入土)不距。”潇洒面对人生。这是先生的思想境界。后一句概括了先生的学术生涯。而所有这一切,都凝结并融入在皇皇巨著《中国通史》中了。

(yù),意为有文采。后作“彧”。訢,同“欣”。喜悦。距,意即抗拒。訢距,语出《庄子·大宗师》:“古之真人,不知说(悦)生,不知恶死,其出不訢,其入(入土)不距。”潇洒面对人生。这是先生的思想境界。后一句概括了先生的学术生涯。而所有这一切,都凝结并融入在皇皇巨著《中国通史》中了。

(作者系青岛大学历史学院教授、中国廉政法制研究会副会长)