在古代宇宙学和物理学中,“位置”意味着某个物体的自然本性所要求的那个能让它实现自身的场所。在布鲁诺这里,万物自身的“位置”被完全消解了,“位置”被理解为事物在匀质空间中运动的某个瞬时点的坐标,而不再跟事物的自然本性有任何关系。因此,在布鲁诺的宇宙匀质化图景中,产生了与整个近代哲学认识论转向相一致的内在要求。

人类文明的确立总是与天文观测息息相关。古代人相信,神圣的天空不仅是王权的来源,也是地上统治秩序的神圣原型,天空的秩序也要在地上有所呈现。因此,首先要观测天空,接着就要在大地上投影秩序。

天文与人文之变

《尚书·尧典》在描述完尧这位传说中的圣王的优秀品质之后,在他所有的功绩中首列的就是“乃命羲和,钦若昊天”。古巴比伦人相信,黄道上的星座分布对应地上的行政区域的分布。柏拉图也颇令人费解地不断优化数学关系,一定要在天穹的运行中构造一个宏大的“宇宙回归”时间,并让列星的运行都与这个宏大的宇宙时间成比例。在《旧约·先知书》里的神对犹太人不断施加的诫命中,也有一个被禁止崇拜的“众星之神”迦温(Kiun)(又译“科完”)。德国的古典语文学家认为,这个“迦温”就是犹太神话版本的“萨图恩”和“克洛诺斯”,也就是罗马和希腊神话中最古老的时序与宇宙之神。谢林也在他的“神话哲学”讲座中认为,人类最古老的宗教就是“拜星教”。而著名的国宝“蚌塑龙虎墓”中的“左青龙”“右白虎”,以及墓主人脚下模仿北斗的人骨摆设,则更直观地呈现出了这种天极—人极对应的古老人类思想本能。

天文关乎人类的政治和信仰秩序的整体结构,比如《尧典》中的“钦若昊天”和“浩浩滔天”构成的一种治—乱张力,《清华简》的《五纪》篇把黄帝与蚩尤之间大战的最终原因诉诸天象的紊乱。不论天空是因其运动的稳定和周而复始,还是其他什么原因充当了这种神圣秩序的来源,但毫无疑问的是,所有古文明都仿佛具有这种“天空为人立法”、天界与地界秩序“异而为一”的观点。

古代宇宙学都坚守一个原则:天界的运动在根本性质上不同于地界的运动,唯有如此才能保证天界的神圣立法权威。我们今天固然已经不再相信这一点,但天空自古以来所具有的神圣性的破裂也经过了近代科学的漫长过程。亚历山大·柯瓦雷把这一过程的开端追溯到库萨的尼古拉,它经过布鲁诺,最后完成于开普勒的三大定律。在库萨的尼古拉那里,核心问题是神与有限万物的关系,上帝作为一切,并不在一切之外,而是就在一切之中。神在一切之中意味着一切都通过内化了的神而彼此等同,也意味着一切都是一个以自身特有方式而存在的神,因此一切也就都不可能成为任何其他事物的中心:“不可能有一个物质的土地、气、火或任何别的东西作为一个固定不动的中心,在运动中没有一个固定中心。”在这种具有泛神论色彩的视角中,古代宇宙学中天界具有秩序中心地位的神圣性自然就被消解了,成了与地界无所差别的东西。而布鲁诺则进一步把库萨的尼古拉所表达的泛神论宇宙图景明确化为一种“同质空间”:“凡是构成差别和数的一切,都是纯粹的偶性……实体总是同一个实体,因为只存在着一个实体,一个神明的、不灭的本体。”换句话说,根本不存在任何中心,这就产生了牛顿经典力学中“匀质空间”的可能性。

在这里,发生了一种关系到天界地位的重大“古今之变”。在古代宇宙学和物理学中,“位置”(topos)意味着某个物体的自然本性所要求的那个能让它实现自身的场所,比如火天然“向上”,水莫不“就下”。在这种图景中,人也因之而莫不“归仁”。如果说在库萨的尼古拉那里,神内在于万物的那种泛神论图景,仍能在潜在意义上保持万物的“位置”都在神之中,那么在布鲁诺这里,万物自身的“位置”则被完全消解了。现在,“位置”被理解为事物在匀质空间中运动的某个瞬时点的坐标,而不再跟事物的自然本性有任何关系。换句话说,一切事物从此开始完全失序了,一切事物都失去了自己的“德”与“止”。正如卡西尔对此总结的,“布鲁诺所强调的,与其说是宇宙,不如说是不得不在自身中产生出对宇宙的直观的那个自我”。因此,在布鲁诺的宇宙匀质化图景中,产生了与整个近代哲学认识论转向相一致的内在要求。

天文学与宇宙学的区分

如果说在古代哲学中,尚且存在着一种对客观的自然秩序的信念,即所谓的“天行有常”,而人则要认识并且主动让自己去应合这种秩序,也就是所谓“与天地合其德”,进而整个哲学也呈现为以此为基准的“宇宙学”或者“存在论”。那么,近代哲学则把对自然秩序或存在本身的认识,转化为了知识问题。也就是说,在笛卡尔“我思故我在”的法则下,一切内外事物的存在问题,最终被转变为了一个始终在场的“思维主体”能否具有关于它们清楚明白的知识的问题。如此一来,一切存在的最终根据也就被转变为一个对一切进行知识活动的普遍心智——不管它是笛卡尔意义上的“我思”,还是布鲁诺意义上的“产生出对宇宙的直观的那个自我”。与之相应,宇宙,或者说作为不同于地界的神圣领域的天界,也就跟其他任何东西一样,成了相对于“我思”或者普遍心智的表象对象。空间的匀质性与心智的匀质性相应,在普遍的心智机能中,没有任何一个作为知识对象的事物具有自身的天然“位置”。

在这种图景中,近代物理—天文学的合法性就确立了。这种天文学最大的特征就是“机械论”,仅仅把古典世界图景中事物追求自身天然“位置”的内在倾向理解为“惯性”,这是一种与自身实现毫无关系的“死力”,而推动事物运动的则被理解为事物之间彼此外部推动的因果性机械力。天界与地界都服从于这同一种机械因果关系,而这种机械因果关系的基础数学—力学模型就是直线。柏拉图曾经总结过古代宇宙学的基本存在论预设:“天界物体的运行轨道是圆周,而地界的是直线。”尽管自古以来,数学家就通过诸如“割圆术”之类的方法去计算圆周率,但这仅仅属于人类理智的操作,也就是以人的方式去理解圆周,而非认为这种无穷切割切线的方法能“得出”圆的本质。因为圆周并非一个单纯的几何图形,而是一种在性质上无限的存在物,也就是天体和整个宇宙依其本性所必然产生的存在与运动方式。它在本质上不同于直线,因为直线是有限者依其本性所必然产生的存在与运动方式。当牛顿通过微分的办法把圆周轨道还原为无数切线,再通过积分把无数切线“合成”为拟态的圆周之际,天界的运动就与地界的运动并无二致了。在这里,支配性的东西已然不是天体运动本身,而是作为它的观察者的普遍理智,也就是人类的“我思”。包括天体在内的一切事物都成了“为人类的理智而在”的计算对象,而非就其自身而言的存在,只有机械论的世界图景才能保证人类理智的这种主体地位。

如果我们再看看康德的先验哲学和自然哲学,就会发现这种世界图景的整体性改变在各个领域内是完全对应的。康德完全明确地表达出近代哲学自笛卡尔转向以来的全部内在意义:我们以我们考察对象的方式构造对象的存在,对象自身是什么我们不知道,仅仅存而不论,但对象的本质就是对象对人类意识而言、以合于人类理智结构的方式所呈现的样子。在自然哲学领域,尤其在天文学领域,康德也完完全全遵循牛顿的结论,不仅把天体的运动理解为引力和斥力综合的结果,也把这两种力之间的机械关系理解为天界运动的唯一法则,并且地界的自然整体也完全遵循这一法则。在自然万物中,没有任何东西比人更高,人类的理智“为自然立法”。神圣的天极消失了,但人极也因此一并消失了。众所周知,康德的道德哲学,也就是关乎人之为人的哲学,强调的是实践理性的自身立法,人必须完全按照实践理性的不矛盾律成为一个“道德人”才能成为自身。现在,在自然中,在天穹下,人类的“位置”已经消失了,人的真正位置在实践理性立法的道德王国中。这个王国跟我们所处其中的“现象世界”无甚关系,也没有什么相互作用,它成了虚无缥缈的“义务”。所以在《精神现象学》里,黑格尔把这种通过撕裂世界而得到的道德哲学后果称为“伪善”,雅各比也把这种世界图景称为“虚无主义”。所谓“虚无”并非消灭了万物,而是人类已经无法让自己直接处身于真实实存的万物之中,也无法让自己直接处身于一个有内在秩序的世界中。倘若那个维系、观察、裁决着这个一切都是其对象的终极理智的根基动摇了,那么整个世界,连同人的自我认识也会动摇,而这种危险就是自德国古典哲学时代以来,至今一直为思想家们以不同方式一再重复的“现代性危机”和“虚无主义危机”。

如果说康德作为德国古典哲学的开创者,在自己的哲学中把这种“危机”以理性批判的方式完整呈现了出来,而费希特继续追随他将这一现代性的标志性方案演绎到了极致,那么之后的谢林和黑格尔则是带着对这一方案的忧虑和警醒而登场的。尽管谢林和黑格尔后来的关系一言难尽,但是在出道之初,二者在事业和思想旨趣上都高度一致。谢林曾经主编了一份在当时影响重大的杂志《思辨物理学》,后来又改版为《新思辨物理学》,其中不仅连载了让谢林得以在哲学史上占据一席之地的有关“同一哲学”的多部著作,比如《对我的哲学体系的阐述》《基于哲学体系的进一步阐述》等,也全文刊载了黑格尔的博士论文《论行星轨道》。尽管在谢林的这两部著作里,开头的部分主要都是在反驳费希特和笛卡尔以来的先验哲学传统,但之后的更大篇幅则花在了天文学讨论,尤其是对开普勒定律的重新诠释上。而黑格尔的博士论文则是完全在反驳牛顿,以与谢林类似的策略在支持开普勒。这就产生了一个问题:既然我们已经知道笛卡尔以来的整个先验哲学方案,与对天空的去神圣化以及对宇宙的匀质化是同一个现代性进程的不同表现,而在柯瓦雷看来,这个进程在天文学上完成于开普勒。那么,为什么谢林和黑格尔要通过诠释开普勒来抵抗这个进程呢?

从今天的角度出发,固然可以用牛顿定律推导出开普勒定律,但从开普勒本人的立场来看,他的终极关切仍然是“在上帝的设计中,行星的运动需要一个圆,当他按照他的设计建立它时,他用一个天体围绕它”。柯瓦雷没有注意到开普勒在《宇宙的奥秘》中对自己的整个工作做出的这样一种界定。如果说开普勒的目的是“圆”,并且它跟“上帝的设计”有关,那么很明显,开普勒是在试图恢复古代宇宙学的那种天体的神圣性,也就是确立作为存在性质的圆,而非数学计算结果的圆。在这一点上,开普勒坚决反对作为牛顿与康德之“盟友”的哥白尼,并且提出了一个在近代哲学—天文学的进程中往往被忽视的重要区分:“哥白尼的目的不是研究宇宙学,而是天文学。也就是说,他不太关心是否存在与球体的真实比例有关的错误,而只是根据观察结果确定最适合推导行星运动和计算其位置的值。”开普勒已经明显看出,伴随着近代意义上的空间匀质化与天体成为理智的对象,“宇宙学”(Cosmology)已经降格为了“天文学”(Astronomy)。也就是说,曾经对于神圣秩序进行认识和建构的学问,现在已经降格为数学观测的学问。因此,从这个意义上看,开普勒并非一个“天文学家”,而是一个“宇宙学家”:“我将构建一个新的宇宙。”开普勒并非柯瓦雷描述中的近代“天文学运动”的完成者,而是它的反叛者,是在近代认识论转向中希望重新“钦若昊天”的人。而谢林和黑格尔从他那里继承并诠释的,正是这一点。

谢林与开普勒的宇宙图景

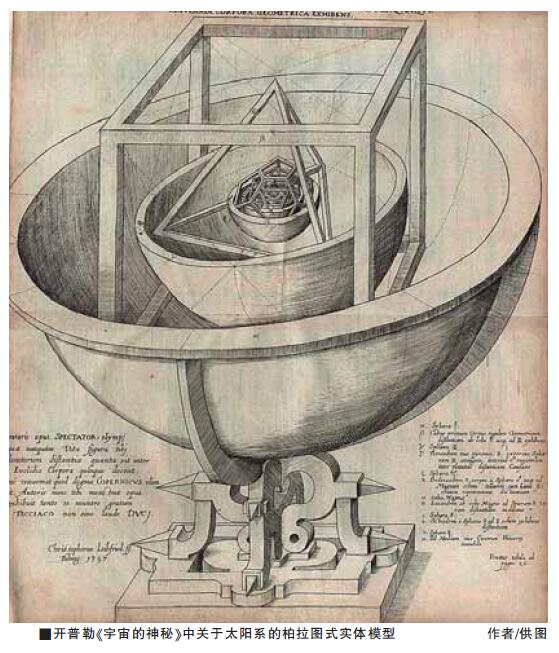

尽管从古代的世界图景来看,天体运行必须是完满的圆周,不可能是一个缺乏几何和谐的椭圆,但开普勒并没有为了重新确立古代宇宙学就简单地再度去恢复托勒密天球模型这样的过时东西。毕竟,在近代伴随着观测仪器精度的提升,椭圆轨道确实是数学上的最优解。开普勒三定律也确实是对椭圆轨道的描述,但同为椭圆,开普勒的椭圆轨道并非牛顿那里通过对切线进行积分的数学结果,而是著名的开普勒正多面体宇宙模型的二维平面投影结果。也就是说,每一个天体都在合乎自身本性的正多面体的内切圆中进行圆周运动,而每一个正多面体的外接圆又构成了另一个天体自身的正多面体结构的界限,太阳系的各个行星尽管在二维投影平面上围绕太阳做椭圆轨道运动,但本质上都处在一个与自身本性相对应的正多面体中做圆周运动。在谢林的诠释中,每个行星自身固有的正多面体都是不同的,这个正多面体就是这个行星在古典意义上的“位置”,或者说是它自身的“天区”。谢林认为,开普勒刻画的行星—多面体模型其实是对“充斥寰宇的生机”进行的一种宏大描述,是对于一种不同于牛顿—康德传统的机械宇宙模型的古典式反叛:“天体仍然在现象中表达出了理念的存在……所以每一个天体就其独立自为的存在而言,都承载着整体,并且承载着一切世界的丰饶果实,只不过每一个天体同时也要适于自己殊异的根基及其本己统一性的自然本性。”

每一个天体的“殊异的根基”,就在于天体以自己独有的方式在呈现星系和宇宙整体。这样一种构造自己殊异本性的活动被谢林称为“内聚”,这种“内聚”是生命个体性的基础,让生命能拒绝一切机械论的还原。所以如果天体拥有一种个体性的、不可还原的存在,那么天体也会有“自身的时间”。谢林认为,开普勒第二定律描述的,是天体自身的时间与太阳的时间处在一种“拉扯”和“争斗”中,而个体生命的获得就是为自己的时间而斗争。因此,星系中不存在“平均时间”,某一存在物的时间就是它自身存在的尊严。在这种意义上,可以不太严格地说整个星系都是“相对论的”,而非“牛顿力学的”。第三定律则是对第二定律的进一步拓展,其中时间的平方关系和轨道长轴半径的立方关系不过是要表明:行星的个体性与围绕太阳公转的公度性总是处在一种拉扯中,但只有首先具有一种个体性的生命,才能不被公度性撕得粉碎,才不会在公转中撞向太阳。谢林和当时的黑格尔相信,他们以这种进一步阐发开普勒定律的方式,重新为天界赋予了自身的独立性,进而使之免除了近代的知识论—机械论的降格。而伴随着这种对天界的“解放”,他们的哲学也不再是一种对近代主体性哲学的极致展开,而是有着一种古典意义上为人类在宇宙中寻找自己相应位置的理论诉求。因为伴随着天界的降格,人已经失去自己的位置太久了。谢林在晚年回顾自己的思想历程时曾说,近代哲学把人的自由意志确立为最高的东西,但这个最高的东西仍不能让人及其所居的世界得到理解,因为如果人的本质只有凭着自由意志才能实现,那又有什么来告诉自由意志它自身的最终目标是什么呢?如果自由意志的获取,意味着人变成能让万物成为自身理智对象的普遍智能,那么人为此付出的代价就是永远不知道自己应该在宇宙中站在哪里。

在晚年的一部残篇中,谢林还留下了这样的话:“人自己甚至也在一切都在始终复返的人类世界里,也区分了那种在一切秩序之外的超凡性情——在其中起支配作用的,仿佛是某种来自星界的东西——和那种更为庸常、由那种更可把握的动机所驱使的性情。人们甚至还说一类人‘站立在自己的星空下’,或者说,‘这样的人只为他自己的星球所驱动’。”从开普勒要恢复“宇宙学”以驳斥 “天文学”努力来看,谢林这番仿佛有着古老神话余韵、让人站在星空的天极下来认识自己真正本质的话或许不难理解。如果说宇宙学的时代已经一去不返,仅仅保留在神话和古典哲学文献中,而天文学所代表的现代性危机仍盘旋在我们的头顶,那么“钦若昊天”这样的事情就不仅仅是一个过去的古老传说,它仍是一个未来需要发生的神圣事件。

(作者系山东大学哲学与社会发展学院副教授、中国诠释学研究中心主任)