关于“天道性命”的问题,还有两则材料值得我们审读。第一则材料来自于《史记·天官书》太史公的按语。开首第一句就是:“自初生民以来,世主曷尝不历日月星辰?”及至孔子“论六经,记异而说不书。至天道命,不传;传其人,不待告;告非其人,虽言不著”。在太史公那里,孔子的天道性命问题很明确是与天文问题有关。太史公接下来就将古典天文学的授受谱系做了说明,将“古之传天数者”的脉络记录在案。在接下来的一段里,太史公有句话也颇为醒目,因为这牵涉到了作为根本问题的天人问题。太史公说:“夫天运,三十岁一小变,百年中变,五百载大变;三大变一纪,三纪而大备:此其大数也。为国者必贵三五。上下各千岁,然后天人之际续备。”(《史记·天官书》)三五之变是指天文运动中岁差等问题,在太史公看来,只有置于这些天文运动的背景之中,“天人之际”的界限才能续备、显现。这种解说路径绝非程朱理学或者现代西方形而上学体系的思辨概念。第二则材料来自于《汉书·艺文志》:“历谱者,序四时之位,正分至之节,会日月五星之辰,以考寒暑杀生之实。故圣王必正历数,以定三统服色之制,又以探知五星日月之会……此圣人知命之术也。非天下之至材,其孰与焉!”这里也说得很清楚,知命之术不是别的,就是与历法的制定、分别四时、确立四分四至和天文星体的运动相关的古典天文学。《论语》中所言“不知命,无以为君子”的“命”据此也可以解为“知天命”之命,也就是对古典天文学的掌握。

上面这几则材料提醒我们,不能不重视古典天文学在古典哲学和古典政治哲学中的地位,这种重视的着眼点并不在于恢复历史上曾经出现过的数术和谶纬,而是要搞清楚作为文明确立初期的古典天文学所涉及的时间—空间制度是如何作为大的背景影响和规定着后来的哲学概念体系的。也就是说,这里涉及的时间—空间的制作才是我们重新阅读古典天文内容的核心关切。民国时期的学者,如《汉书·艺文志》的注解者顾实,就已经认为:“盖自古圣哲难言之,及今天文学、地文学均大明,而天变之无与人事益昭然矣。”可以说,近代世界图像的建立,首先就是从哥白尼的天文学革命开始的。在这个意义上,研究天文学或者古典天文学的目的就不单是要恢复或者搞清楚关于历史等知识的内容,而旨在思考,他们何以能够从根本上塑造着世界图像的生成与制作?

如果我们按照古典天文这条思路去重读儒学经典,就可以发现六经内部互相映衬、前后呼应之处不在少数。比如,子贡属言语门,性与天道问题所闻甚少,但是到德性门颜回问为邦问题时,孔子回答的第一条就是“行夏之时”。孔子对于不同学生的回答实际上针对的是不同的政治德性层次,不同的政治德性处理问题的层次也相应不同。对于“可以南面”的颜回的第一个回答即是制历问题,天文历法问题属于德性门天学内容应该是可以讲通的。我们同样也可以看到,以微言大义著称的《春秋》首句即是“春,王正月”,也是以定历起首。而对于制历问题的讨论最为集中的莫过于《论语·尧曰》章中的第一段:“尔舜,天之历数在尔躬,允执其中。四海困穷,天禄永终。”这几句恰恰位于孔子所编订的《尚书》中的首篇,作为首篇的《尧典》中最为重要的内容就是制历,即厘定时间制度。从这些材料中,不难看出在孔子手订的六经之中,时间问题是如何“辨而不说”的,即占据着重要位置但又不在明面上讨论。这也许就是“微言大义”的修辞特征所在。不同的修辞特征对应着不同层次的问题,不同层次的问题又对应着不同的政治德性。

意味深长的是,在对这一章的疏解中,朱子的解释又脱离了“历数”的天文解释路径,而径直解为:“历数,列次也。”这个说法来自于汉代何晏。朱熹进一步详细解释:“历数,帝王相继之次第,犹岁时气节之先后也。”这样的解释明显是五行家“终始五德之运”说法的翻版,强调了帝王来自于五行家之天命的合法性,但是却剥离了切实的天文、历法内容。这种解释方向的不同,正是我们需要注意的孔子制作中的不同层面和“不论”“不议”的界限。问题并不在于具体问题的解释孰对孰错,而在于这些解释是否在恰当的逻辑位置上,又在何种意义上转移了孔子的界限。

依照已故文史大家金景芳先生的看法,中国传统文化有三个最为重要的事件:一为尧则天,二为禹敷土,三为尧舜禹相传的“允执其中”。尧则天制历,排在第一位。《论语》中对尧的评价是:“大哉!尧之为君也。巍巍乎!唯天为大,唯尧则之。荡荡乎!民无能名焉。巍巍乎!其有成功也。焕乎,其有文章。”这里重要的问题是尧所则之“天”是什么样的天?尧确立了怎样的天人关系?是不是同我们现代人所讨论的天人关系中的“天”一样?对这些问题的解释同样有宋儒与汉儒解经的路线差别。理解这个问题的关键在于回到《尚书》中去,看一看尧到底做了什么工作。

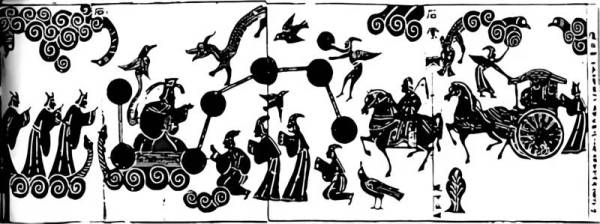

尧首要被提到的工作就是“则天制历”。据金景芳先生的考证,帝尧之前,尤其是黄帝之时,使用的是火历,也就是通过观察大火星(心宿二)的运行规律来确定农业生产的季节。除此之外,更多的是使用物候历,即依照具体的动植物的活动来粗略地观察四时的运作。一年很可能是春秋两季而不知冬夏。至于年的概念、四时的概念、一年三百六十五天的概念、闰月的概念,据现存史料看,很可能也是没有的。从单纯观察恒星转移到观察日、月、星三者,大体上开始于颛顼、帝喾之时。这其间就有著名的“绝地天通”事件。正式确立以观测日月运行规律为主的新历法,则是在尧的时代。也就是《尧典》中所说:“乃命羲和,钦若昊天,历象日月星辰,敬授人时。”制历和天文历来在文献中占有重要地位,《大戴礼·虞戴德》中所记载的远古五帝的主要政绩基本都包含有观测天文、制作历法的内容。值得我们注意的是,在尧之后这方面的记录就相对少了。尧的“则天制历”工作很可能奠定了后世阴阳合历的主要方法和框架。新的阴阳历产生之后,按照“礼不下庶人”的原则,主要在士人以上阶层使用,而旧有的火历并未消失,“庶民唯星”,庶民仍旧是以观测大火星为主。

通过制历工作,尧所则之天就不完全是原来意义上的作为绝对外在权威的天,而是多了一层含义——这个天是人能“认识”的自然之天。人们是通过认识太阳、月亮和两者在运行中的关系来确定时间制度的。这样的制度就不由一个外在的神所直接启示,而是人通过认识自然中的运行、通过制作来配合天意,这个认识制作的过程也是人认识自身“天命”的过程。在这里,天命就有了更为丰富的层次,既没有抛弃旧有的外在的权威,又可以通过人的认识来制作,这种丰富性为后世解说天命观提供了基本的概念空间。可以说这个时候的天是复数的“天”,但是,古代汉语里又没有复数性的语法,复数性的内涵仍然被单一的“天”的外形所包裹。从尧则天制历而来的那个天,容易被理解为“物质”意义上的天,或者唯物意义上的天。这种稍有教条化倾向的近代哲学概念表达也许掩盖了一个古典哲学里关于时间问题的重要决断。在这里,神的世界的天,变为与四时有密切联系的天,变为孔夫子所言的“四时行焉,百物生焉”的“天”。孔子在天这个问题上的取舍复杂而丰富。从这个意义上来说,“尧时代关于天概念的变化是划时代的,它既影响到人们的社会经济生活,也关系到人们的意识形态”(金景芳《尧典新解》)。金先生进一步认为,“儒道两家都谓天是自然,都主张则天或法天。很明显他们都是从历法受到启发”。从自然之天看问题,与古希腊哲人所关心的自然界背后的、绝对外在的造物主观念就完全不同了。可以说,尧舜时代奠基、孔子所手订的天人关系的基本模式是构成中西文明不同品质的基础所在。中国传统哲学往往不讨论有没有一个绝对与现存世界不同的外在实体,但是不可否认的是在先秦时代及再之前,天仍旧无可置疑是超越于人之上的。因此,金景芳认为,即便是谈“天人合一”,古往今来,能做到的唯孔子一人而已。自孔子制作之后,“子不语”以及“祭神如神在”的传统同时并存,但是“六合之外,圣人存而不论”的传统成为被共同认可的探索界限,这样的传统更容易建立以人(仁)为中心的制度设计,不过这种以人为中心仍旧不是现代人的人本主义。

由《尧典》首篇的安排,不难读出孔子制作的倾向。这个倾向与《论语》中孔子关于天道、天命的表述可以联合起来互相参照。《国语·楚语》中“乃命南正重司天以属神,命火正黎司地以属民”中的“天”很难说是“唯物”意义上的天,到了《尚书》中“钦若昊天”、《论语》中“唯天为大,唯尧则之”、《易传》中“天行健”,这几部儒经中的“天”都被金景芳先生理解为“历法上所说的天”。也就是说,历法或者古典时间问题构成理解《易》的基础,也是理解儒道两家的共通基础。但与此同时的墨家却批评儒家:“儒以天为不明,以鬼为不神。”在墨家看来,儒家的“天”和“鬼、神”都太有“人”的味道,都缺少绝对外在的权威感。在“天”的思想史的复杂性中,我们可以看到,作为儒经制作者的圣人孔子所主张的“三代损益”原则在诸经中一以贯之。与制历问题相关的另一个问题就是尧“则天行政”,也就是以历法为基础的朔政制度成为成熟的政治制度。“天子颁朔于诸侯,诸侯藏之祖庙。至朔朝于庙,告而受行之。”(《周礼·春官》郑玄注)我们可以看到,古典的时间制度是古典政治哲学的基础。与朔政一样,以古典天文学为背景的问题还有祭礼的问题。如果有了这个古典天文学的背景,也就不难理解孔子所言“知其说者之于天下也,其如示诸斯乎!指其掌”。由此可见,理解中国古典政治哲学和时间哲学的钥匙在古典天文学,理解儒家经典中的天—地—人三重结构的首要任务也在理解古典天文学在儒家整体制作中的意义。

(作者系四川美术学院人文学院副教授)