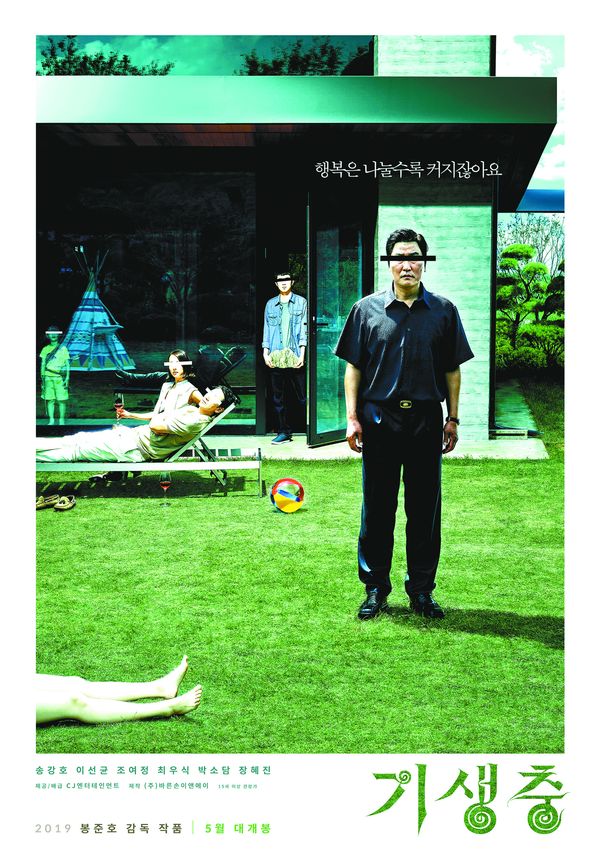

■《寄生虫》海报 资料图片

近年来,韩国电影声名鹊起、佳作纷呈。《寄生虫》(2019)继去年荣获第62届戛纳电影节最高奖项——金棕榈奖后,又在今年一举夺得第92届奥斯卡金像奖最佳影片、最佳导演、最佳原创剧本、最佳国际电影四项大奖,不仅打破影史纪录,成为首部赢得奥斯卡最佳影片的非英语电影,更为亚洲电影赢得了世界认可。在奉俊昊之后,洪常秀导演又凭借《逃走的女人》(2020)获得第70届柏林电影节最佳导演银熊奖。韩国电影在向好莱坞学习、不断提升其工业化水准的同时,始终坚持东亚地域文化表达,以几乎肉眼可见的速度走向崛起。

作为一种隐喻的“寄生虫”

在各大电影节攻城拔寨的《寄生虫》故事并不复杂,居住地下室的贫困家庭企图“占有”富裕家庭的精致豪宅,最终却因另一个贫困家庭的介入变成了一场徒劳的悲剧。这是一个彻头彻尾的贫富分化的故事。影片以地下室画面开场和结尾,金家四口生活在标准的符号化隐喻空间中。当男主角进入富人别墅时,便开始如寄生虫一般,将家人逐一安排进富人家打工,一家人从此寄生在另一个家庭里。然而,当他们趁富人一家外出野营,企图享受一下自由空间带来的愉悦,却发现豪宅的地下密室里还寄住着另一个家庭,他们每天深夜出来偷食富人的冰箱存货。两个贫苦的家庭没有谁比谁幸运,只有谁比谁不幸,本应惺惺相惜,却因担心彼此的寄生梦想被对方揭发而破灭,开始发动你死我活的残酷斗争。人性的撕扯,道义的角力,在生存面前退居为背景板。

同样以寄生虫隐喻贫富差异的,还有去年在戛纳电影节备受关注、由李沧东导演的《燃烧》(2018)。该片改编自日本作家村上春树的短篇小说《燃烧库房》。片中,农村青年钟秀在兼职时与儿时邻居惠美相逢相恋,惠美不久孤身前往非洲旅游,在回程时遇到了本。一直租住在狭窄单间里的惠美,羡慕本的豪车别墅,开始寄生在本的生活里谋求命运的改变。然而好景不长,惠美失踪了,另一个女孩顶替她的位置,成为新的寄生虫。一段时间之后,她也会从人间蒸发,底层女性寄生的美梦一次次被燃烧的烈火吞灭。

《寄生虫》与《燃烧》,一个是类型片的戏剧结构,一个是文艺片的缓慢叙事,风格不同,但都把空间作为阶级差异的典型符号。当一个空间场域的人,试图进入原本不属于他的空间场域时,悲剧就发生了。《寄生虫》里最明显不过的,就是代表富有阶层的朴社长不断强调,底层人民应该恪守身份界限。影片由此成功指涉了韩国社会的一个残酷现实:社会阶层的牢固和不可逾越。

对于观众而言,韩国电影的深刻性在于对悲剧根源的揭示和反思:是什么造成了普通阶层的寄生命运?《寄生虫》和《燃烧》的主角并非真正的底层青年,而是受过高等教育的大学生,但他们都难以找到像样的工作,活得没有尊严。而更深刻的问题在于同一环境下惊人的身份差异:普通人只能靠寄生存活下来,富人们却可以花天酒地、逍遥快活。这截然不同的命运,给底层人民带来的长期隐忍、压抑、扭曲,及至最后的爆发,几乎是不可逆的。影片切中了当下一个十分严峻的全球性主题,那就是贫富差距带来的两极分化正在撕裂这个世界。正如奉俊昊导演在接受采访时所言:“电影讲述的是非常特殊的韩国社会,又拍出了全世界的资本主义。” 正是这种全球共通的资本主义悲剧叙事,让影片获得了世界范围的通行证。

好莱坞叙事的韩国本土化

韩国电影近年来走向成功的关键,就是善于用好莱坞的叙事语言承载韩国现实社会和传统文化中的价值观。众所周知,由于和美国的政治亲缘关系,韩国娱乐文化产业一直学习借鉴美国电影的制作范式,近年来的重要作品无一不能“检索”到好莱坞电影的若干影子。有学者指出,相较于好莱坞发明的西部片、日本发明的武士片、中国声名远播的功夫片来说,韩国电影实际上从未有过属于自己的类型片。但韩国电影的高明之处在于形式上借鉴,内容上通过本土文化再生产的模式发展,结局上根据韩国社会现实需要反转,构建了自己民族独特的影像语言。

《暗杀》(2015)在好莱坞特工片的框架下,叙述韩国从日本殖民统治中挣脱独立的故事。全智贤饰演的杀手受命杀死韩国卖国贼和日本侵略军头目,却发现卖国贼竟然是自己的亲生父亲。面对老一辈把祖国拱手相让的背景,“弑父”成为子一代寻求民族身份觉醒的唯一选择。影片充分借鉴了好莱坞传统特工片 “身份错位”的概念,让美女杀手利用卖国贼父亲分不清自己和双胞胎姐妹的长相,成功杀死父亲为母亲和国家报仇。《釜山行》(2016)将好莱坞恐怖片中常见的“丧尸题材”置于韩国本土化的故事背景中,并在主题上进行改良。它不像同类型影片那样,以国家或政府的宏观视角去展现灾难的爆发与平息,而是代之以温馨煽情的家庭亲情与道德的力量,使影片更符合亚洲的价值观,更对亚洲观众的胃口。

奉俊昊导演最为人称道之处,是擅长将好莱坞叙事框架和韩国本土文化无缝对接,其过往作品《杀人回忆》(2003)、《汉江怪物》(2006)、《雪国列车》(2013)等结合韩国的政治环境与社会问题,成功赋予好莱坞模式以新的文化内涵。如为中国电影界热捧的《杀人回忆》,就借鉴了好莱坞悬疑片的典型叙事模式:“最佳拍档”的角色设置,紧凑的剧情悬念设置,不断出现又消失的线索,始终牢牢把控观众的情绪。主创团队一方面将好莱坞的黑色摄影风格改为韩国传统文化中的青灰色调,形成了独特的韩国犯罪片摄影风格;另一方面破除好莱坞电影经典的善恶有报的大团圆叙事,将影片结束于宋康昊饰演的朴探员一个凝视镜头,他追凶那么多年依旧不能看出谁是凶手,无能又无望,以暗示20世纪80年代韩国的社会现实。《寄生虫》遵循“伪装身份”→“接近目标”→“开启犯罪”→“掩盖犯罪”的叙事模式,而这种模式起源于20世纪中叶美国女作家帕特里夏·海史密斯的系列作品《天才雷普利》《地下雷普利》《跟踪雷普利》等,并在同名电影及各类改编作品中走向成熟。《寄生虫》便是雷普利式故事的一次韩国本土化,它在犯罪片的类型基础上,融入对韩国本土社会问题的思考与洞见,以好莱坞式的剧作结构和叙事节奏阐述贫富差距这一世界性难题,将“拿来主义”与本土叙事做到了极致。

作为造梦机器的韩国电影

探讨韩国电影的文化表达,需要深入到韩国社会的深层肌理去探究归因,尤其是韩国电影的生成土壤和历史积淀。韩国电影诞生于20世纪20年代前夕。1919年10月27日,金陶山(1891—1921)执导的影片《义理的仇讨》上映,拉开了韩国电影的百年历史序幕。但整个20世纪韩国电影不温不火,直至1997年亚洲金融危机后,韩国政府开始提倡发展电影业:实施电影分级制,创办釜山电影节,大力支持发展韩流文化产业……从而造就了韩国电影茁壮成长的大环境。从1997年到当下,韩国电影的成功离不开当局对电影的重视。在《寄生虫》先后获得戛纳金棕榈奖和美国奥斯卡大奖之时,韩国总统文在寅均发文祝贺影片主创,表示韩国政府会大力支持电影创作,甚至出台政策解决影片中反映的地下室生存问题。韩国政府对电影的重视并非一时兴起,而是根源于韩国社会的复杂性和特殊性。

近年来,朝鲜半岛局势乍暖还寒,历史毒瘤问题逐渐显现,这种特殊的环境导致了无数讲述朝韩互派情报人员的谍战片的诞生。电影《特工》(2018)就取材于真实事件。1991年,南北签署《朝鲜半岛无核化宣言》,朝鲜半岛出现一丝和平的曙光。为了确保朝鲜能够履行无核化宣言,韩国国家安全企划部实施了“黑金星计划”,一位代号为“黑金星”的韩国情报员以商人身份潜入朝鲜,目标是监控朝鲜宁边的核试验基地。不料韩国大选形势生变,情报员任务由保卫祖国变为利用朝鲜军事威胁保卫韩国大选。在上级的命令与统一的信仰之间,主人公最终选择了后者。影片没有设置谍战片固有的俊男靓女和枪林弹雨,但却牢牢把握住南北分裂的痛苦和半岛人民隔线相望的绝望情绪。福柯曾说:“重要的不是故事讲述的年代,而是讲述故事的年代。”近年来韩朝的分分合合牵动着无数观众的心,闹得沸沸扬扬的萨德入韩事件进一步加剧半岛局势恶化,在并不明朗的前景下,类似《特工》这样的谍战片以电影想象的方式实现南北亲善和解,无疑契合了社会大众的心理。

《南山的部长们》(2020)今年初红极一时,影片讲述1979年朴正熙统治末期被中央情报部部长金载圭枪杀的故事。主政18年的韩国总统朴正熙大施君王之术,利用臣子间的嫌隙处死异己,逼迫忠臣交出个人财富,实则暗地里秘密转移到自己在海外的账户。影片直接影射韩国近年逐渐显现的政治丑闻,尤其是2018年朴正熙之女朴槿惠因贪腐案被弹劾入狱,同一国家,不同时代,父女皆总统、皆贪污受贿,这究竟是一时的弊病,还是永久的无奈?影片模糊了历史与现实、虚构与真实的界限,让人惊叹,也让人唏嘘。

在《特工》《南山的部长们》等韩国电影中,均有意无意呈现美国这只看不见的手。韩美关系是冷战时期伴随着美军进驻朝鲜半岛南半部、大韩民国的建立而形成的。冷战时期韩国长期将国家的安全依赖于和美国的同盟关系,但随着南北分裂格局的固化,韩国的非自律性也逐渐增强,韩美关系成为韩国解决内部诸多问题的短板,诸多韩国电影开始批判美国霸权。韩国灾难片《汉江怪物》就以美军基地违规向汉江中倒入大量变质甲醛,导致水质污染、生物变异为切入点,批评美国对韩国社会的巨大伤害。这种伤害之于韩国而言,不仅是一时的灾难,更是一种历史的创伤。作为世界上少有的南北分裂体制,韩国所暴露出来的社会问题是任何一届执政党都未能解决的。当无法从现实层面对此加以妥善解决时,电影这台造梦机器就承担着“想象性”解决社会弊病、抚慰大众的功能,这便是韩国电影的文化性,也是它能够一次次凭借锐利表达震惊世界的关键所在。

(作者系浙江师范大学副教授、纪录片导演)