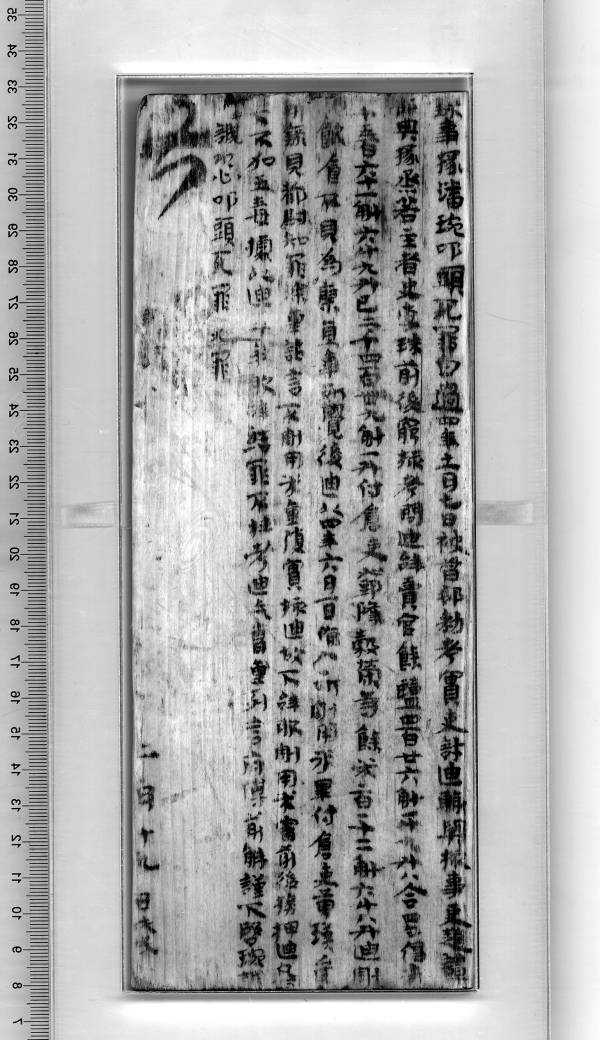

走马楼吴简中的牍文书 作者/供图

中国古代在纸张发明以前使用的书写材料,主要有简、牍和丝帛,其中帛书为小众,20世纪至今我国境内的古代墓葬、遗址中,大规模出土简牍文书。简牍,即将竹木削制成片,经杀青、打磨等程序,以供书写。关于简和牍的区别,《说文》记作“简,牒也”“牍,书版也”,《论衡·量知》解释,“截竹为筒,破以为牒,加笔墨之迹,乃成文字”,“断木为椠, 之为板,力加刮削,乃成奏牍”,明确了两者材质差异,一般情况下,竹质为简,木质为牍。

之为板,力加刮削,乃成奏牍”,明确了两者材质差异,一般情况下,竹质为简,木质为牍。

然而,简和牍的差异更在于形制与容量。两者虽皆为窄长形,但木片可“ 之为板”,具有相当幅度,容纳更多文字,时人又称为“版”“方”或“札”。《仪礼·士丧礼》“书赗于方,若九、若七、若五”提示,相比单行、两行书写的简,“方”可多行书写。正是由于上述特征,遇有篇幅合宜的文书,常选择木版,“不及百名书于方”,以求“一板书尽”,不必像竹简一样编连成册,存在错、脱简之虞。

之为板”,具有相当幅度,容纳更多文字,时人又称为“版”“方”或“札”。《仪礼·士丧礼》“书赗于方,若九、若七、若五”提示,相比单行、两行书写的简,“方”可多行书写。正是由于上述特征,遇有篇幅合宜的文书,常选择木版,“不及百名书于方”,以求“一板书尽”,不必像竹简一样编连成册,存在错、脱简之虞。

由于我国南北植物品种的差异,牍类文书以往多见于西北边塞。20世纪后半期,两湖地区官署遗址的古井中大量发现窖藏简牍,除竹质外,也有相当数量的木牍,如湘西出土里耶秦简中,就有不少具有“一板书尽”特征的木简牍,称为“单独简”。1996年,湖南长沙出土的走马楼三国吴简中,竹简占绝大多数,但亦有幅度较宽的木质书写物,一事一牍,单枚即构成一件公文,涵盖完整史学信息,引发学界关注,值得做系统整理与研究。

竹木牍文书:长沙吴简“最后的宝藏”

与秦汉断代简牍等新资料层出的状况不同,魏晋南北朝史领域,地下出土文献的数量较为有限,而尤以三国、两晋为甚。三国处于汉魏晋社会变革期,但长期以来,有关这一时期的传世与出土文献均显不足。走马楼三国吴简的发现,使这种局面极大改观。

1996年,长沙市文物工作队配合城市基本建设,对位于市中心五一广场东南侧走马楼街平和堂商厦的古井群进行发掘,在其中的22号古井遗址内、外,共采集与发掘近14万枚简牍,纪年少部分为东汉末、主要在孙吴嘉禾年间(232—238),田余庆先生将其命名为“长沙走马楼三国吴简”。吴简内容丰富,形制多样,是我国迄今发现的数量最多、最重要的三国时代出土文献,受到社会各界广泛关注。

吴简中,形制最为特殊的是大木简,其次是竹简(分采集和发掘简),1999—2019年,吴简收藏单位长沙简牍博物馆共推出简牍图文对照本十卷、二十九册(即《长沙走马楼三国吴简》之《嘉禾吏民田家莂》,《竹简》〔壹〕至〔玖〕),完成了绝大多数吴简的整理。而经馆藏确认,吴简档案群中尚有近400枚牍文书未刊。

吴简中的牍文书长度与竹简相仿(长22—29厘米),却较其明显宽厚,均宽4—5厘米、厚0.3—1厘米(竹简宽0.5—1.2厘米、厚0.15厘米左右),多以木板为之,少数用竹板做成,合称“竹木牍”。与竹简的散碎相比,竹木牍保存完好,字迹清晰,常被制为账簿、官文书或书信,承载信息丰厚,研究价值巨大,属于长沙吴简的精华部分,堪称孙吴简牍群“最后的宝藏”。

虽然在吴简被发现的次年,即有一些代表性木牍得以刊发,但过去20多年的整理重点在竹简。牍文书中,仅存留井内部分得以随发掘简一起整理问世;大量的采集和散见竹木牍,一直没有得到系统整理与刊布,信息散在各处。据统计,长沙简牍博物馆藏牍文书近400枚,目前已刊竹木牍约占总数的1/4。推动所有牍文书的科学整理,在《长沙走马楼三国吴简》十卷本之外,另出版《竹木牍》特辑,更显迫在眉睫。

深度整理:符合牍文书特质的整理模式

相较简册整理和复原法的持续探索,以往学界对牍文书的特殊性没有予以足够重视,这里针对吴简中竹木牍的内容和性质,特提出“深度整理”办法,希望可以为未来简牍学中牍类文书的整理与研究提供经验借鉴。

具体而言,由于久存地下,编绳腐朽,并受到井内积压、井壁塌垮的冲击,吴简在出土时简册多已散落,原始编连方式较难确认,因而率先启动的竹简整理,目标不在复原册书,主要是进行文字释读;另外,由于吴简是我国较早发现的古井简牍,在竹简成像上尚未采用新技术,《长沙走马楼三国吴简》前十卷图版系文物出版社用常规手段拍摄。如今再来回头看,对吴简的整理效果并不理想。

而吴简中的牍文书,牍面字迹清晰,内容丰富。据统计,未刊牍文书包括各类官府往来文书、仓库账簿、书信及封发记录,名刺、习字等各类杂文书等,大多为一事一牍,信息量大而集中,与敦煌吐鲁番纸本文书的情况较为类似。

鉴于上述情况,牍文书的整理,应与纸文书的整理法对接。围绕敦煌吐鲁番文书的整理,精品案例多见,其中武汉大学唐长孺学术团队对吐鲁番出土文书的“深度整理”,为学术界树立了标杆。所谓“深度整理”,即寓整理于研究之中,在充分熟悉原件和理解内容基础上,对相关文书进行缀合、录文、标点、断代、定名、注释,由此形成高质量图文对照整理本。这一做法,正可运用到吴简未刊牍文书的整理中来。

具体而言,第一步是采用红外线成像仪为牍文书扫描正、背高清图片,保留完整的图像记录。第二步是分类工作,从记载内容和文书类型出发,对牍文书进行集成,共分公文、账簿、书信、杂残文书四大类、十四小类,每类附类解。第三步是系年、释文及解读工作。竹木牍有明确纪年的约占1/3,大量牍文书年代信息不全,先依据干支朔闰、职官、人名等有效信息,对其进行系年;随后利用书法史、文字学、历史学知识,为牍文书作释文、标点、分行;最后根据已刊吴简内容及三国史背景,推进对重点词语及背后重要制度的考释。

经过基于牍文书特质提出的“深度整理”进程,以往三国吴简整理中的疑难案例,如对“君教”文书牍中“画诺”的理解,对许迪割米案文书中长官批示的辨析,对《石彭文书》中年号“赤乌”的释读,对移举文书中“私学”身份的阐发等,皆取得了重点突破。系统作业使得古老文书重新焕发生机。

吴牍文书与三国史研究的吴地视角

三国是汉唐八百余年社会发展中的变革期,而三国史是汉魏六朝史研究的基点,但记载这段历史的传世文献有限,各国的典章制度、文书礼法、地理民俗等情况,多已不为人知。纵观20世纪以来的三国史研究,多就高层政治史、军事史、重要历史事件和人物深加求索,很少触及基层社会,且多以曹魏为叙事中心。如地方行政制度研究,探讨郡府县廷结构,皆以曹魏为例;文化史领域,仅建安七子与邺下文人,就挑起时代文学自觉大旗;书法史领域,三国书法新变,可以“洛下新风”一言蔽之。吴、蜀两国的情况,隐入历史的灰暗背景,诚为学界憾事。鉴于此,有学者提出三国文化之“吴蜀视角”。然而,视角转换亦受制材料、史料的匮乏,一直是孙吴史研究的瓶颈。

孙吴政权统辖的江南地区,以往仅有零星墓葬与河沟简发现,内容主要为名刺、遣册等,长沙吴简的批量出土,改变了上述局面。有关孙吴的史籍,由士人修成,记载重大史事与人物,而吴简发现于长沙郡及临湘侯国官署,恰属基层档案,为自下而上地考察吴地统治秩序及基层社会运转,提供了史料支撑。借助吴简对孙吴史的研究,20多年来取得了不俗成绩,一直引领着魏晋南北朝史的学术潮流。2019年之前,研究者面对的主要是竹简,围绕散碎的簿籍简,进行册书复原集成工作,在此基础上开展经济赋役史研究。相比之下,竹木牍则“养在深闺人未识”,《竹木牍》卷共收录吴牍文书近400枚,大部分为未刊,而性质为登载核心内容的官私文书,从其内容出发,可洞见三国历史演进的复杂性、吴地历史的独特性,从而得出新知,助推学术研究。

例如,秦汉三国实行简牍文书行政,但直至20世纪末,学界对三国地方行政与公文形态所知甚少。长沙吴简中的牍文书,内容恰是江南地方的公文档案,《竹木牍》卷公文类中的君教文书、关白文书、移举文书,书信类中的封检与封发事目,账簿类中的签牌,都是孙吴临湘县廷在日常行政运转中产生的官文书,通过对其整理考释,可揭示孙吴县级公文运转机制:县廷诸曹是公文的制作和承载者,而门下是公文运转的枢纽。吴制本于秦制,又可作为六朝公文机制的源头,承上启下且充满活力。在此基础上,可进一步复原县级单位的机构设置与僚佐设官分职情况。

又如,汉末三国是中国书法变革期,古隶、八分、章草向楷书、行书、今草演进,行书尤有标志性,书法史上所谓“洛下新风”,即言曹魏处行书变革前沿,孙吴则保守停滞。众所周知,行书最初用于书信,《三国志》称为“相闻”,长期以来难见三国书信实物,而《竹木牍》卷中独有孙吴嘉禾年间长沙吏民之间通信12件,其中周详致内兄嫂书等还直接提及“相闻”;观察书体,个中既有行书,也有楷书、草书,涵盖新、旧笔法,恰说明孙吴基层书手并非固守旧习,自知或不自知地参与了书体变革。这一认识,足以填补三国书法史研究的余白。

以上只是吴牍内容的一鳞半爪,牍文书涵盖的信息涉及地方行政、社会经济、文化风俗、吏民生活与信仰等多方面,具有丰富的学术价值。综合利用文字学、文书学、考古学、历史学等多学科方法,对吴牍文书作深入剖析,并将相关事实置于特定时空检视,相信可扭转三国史研究以孙吴为配角的偏向,还吴地历史以其本来面目。

(作者系国家社科基金项目“长沙走马楼三国吴简未刊竹木牍文书分类整理与综合研究”负责人、北京师范大学历史学院副教授)

- 1 Social Sciences in China(No.3,2023)

- 2 The Song Dynasty’s Fiscal and Econom...

- 3 在地红色文化助力基层治理

- 4 田野中的“谱系”与“源流”

- 5 Creating a New Form of Rule of Law Ci...

- 6 以基层治理夯实国家治理之基

- 7 升级我国与中亚国家投资协定

- 8 On the “International Law-Based Inte...

- 9 Proactive Fiscal Policy: The New Logi...

- 10 The Genesis of “The Meaning of the C...