原题:疑乎信乎不如乐乎——芝加哥大学教授夏含夷的中国上古史研究之路

不少出土文献与传世文献有一定出入。这就好像面对半杯水,信古的说杯子半满,疑古的说杯子半空,或者相反,由于两种思潮立场不同,得出的结论也不一样。

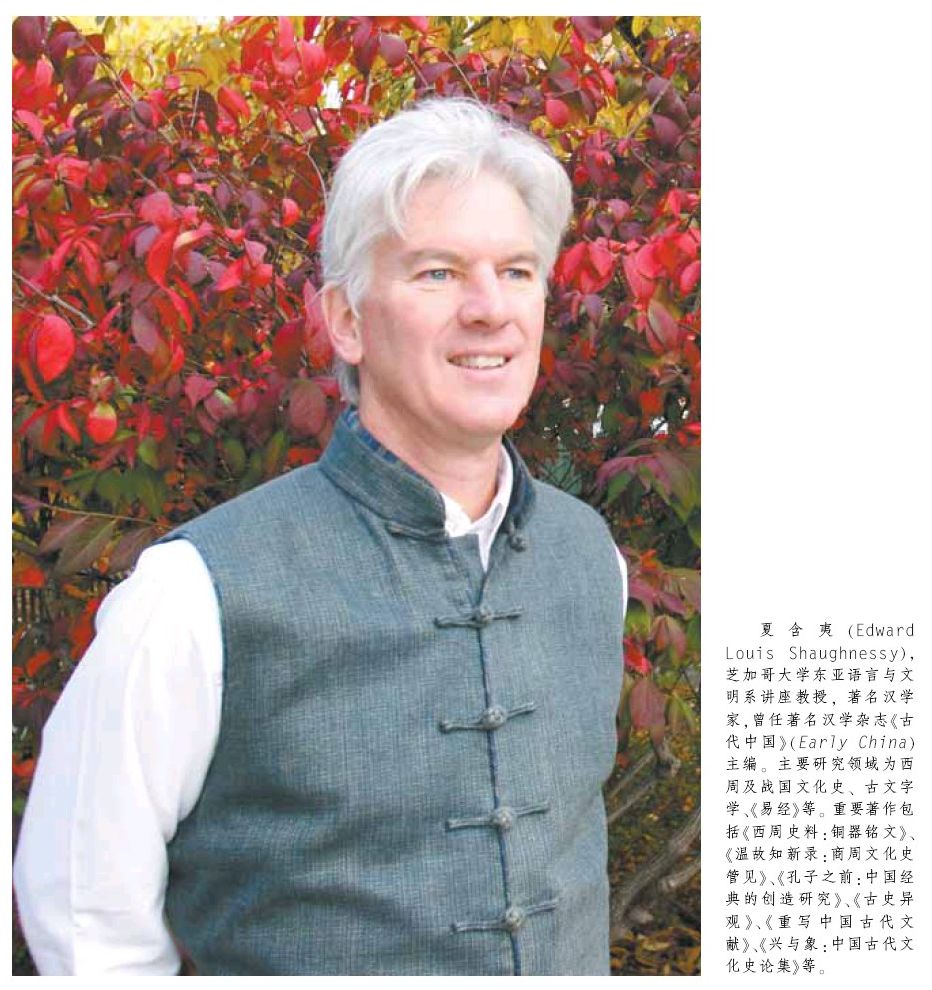

20世纪二三十年代起,疑古思潮在中国学界流行。然而自70年代起,重大出土文献陆续发现,疑古之风渐湮,遂有学者提出“走出疑古时代”的观点。如何正确看待中国的传世文献与古代文明,如何在疑古与信古思潮中求得平衡。本报记者近日采访了美国知名汉学家、芝加哥大学教授、中国古代史研究专家夏含夷先生,聆听他在中国古代史研究过程中的心得体会。

年代研究差之毫厘谬以千里

《中国社会科学报》:作为中国上古文化史、古文字学研究方面的专家,您是什么时候开始对中国感兴趣的?

夏含夷:20世纪60年代末70年代初,不少西方年轻人对东方的宗教,尤其是佛教禅宗感兴趣。那时的我也想一窥东方文化的神秘,就读了中国古籍——《庄子》的英译本,觉得这本书非常好,之后就考虑学习中文,以便读懂并真正领会原著的真谛。读《庄子》的原文是我那时的梦想。大学毕业后,我到中国台湾地区学习中文,后来又经人介绍跟随爱新觉罗·毓鋆老师学习中国的古籍经典,包括“四书五经”、《老子》、《庄子》等。1978年我回国后进入斯坦福大学研究所。刚好那时中国古文字学研究会创立,《古文字研究》也随即出版。受《古文字研究》和其他中国考古发现的影响,我决定研究《易经》的源头,之后我的研究方向也就确定了。

《中国社会科学报》:研究中国上古史,年代是一个绕不开的问题,您曾确认了西周时期的年代问题,您认为年代学对中国上古史研究有何意义?

夏含夷:历史学家历来都很重视年代问题,不明史事之先后,就无法理解历史的演变。但对中国上古史研究而言,知道史事的大致先后,已经可以满足一般的史学研究要求,因此不是每个学者都必须下几年功夫研究“武王克商”这样的年代学问题。例如,我们大致同意学者有必要弄清“武王克商”是发生在公元前1122年还是公元前1046年,因为这牵扯到西周是延续了351年还是275年。但对大多数人来说,“武王克商”具体的年代究竟是公元前1046年还是公元前1045年并不重要。尽管如此,研究年代学的学者都知道年代框架里的年代都是连续的,失之毫厘,谬以千里,值得详细研究。这点亦是中国学界所认可的。

《中国社会科学报》:有一种观点认为汉学研究已出现东方化的倾向,您如何评价这一观点?

夏含夷:无论是国学、汉学还是中国学,研究对象都是中国,研究资料和研究人员也多半在中国,研究范式也多是中国学者创造的。可以说,中国本土学者崛起,成果丰硕,然而外国学者对中国社会科学问题有其独特的视野,也会为研究作出新的贡献。

融合考古材料与传世文献 重证中国上古史

《中国社会科学报》:您曾写过《中国马车的起源及其历史意义》一文,通过结合考古遗址和文献史料,论证了商周两朝马车的军事用途及其对日后朝代更迭所起的作用。在研究中国上古史时如何才能有效地将考古史料与文献资料相结合?

夏含夷:马车问题是我早年做的一项研究课题。当时我曾研究过西周战争史,因为它是研究西周铜器的一把钥匙。要研究战争史,当然会碰上马车的问题,当然要考虑考古证据,这才有了《中国马车的起源及其历史意义》一文。

国外学界现在基本上已经有定论,认为马车的发源地是高加索,然后西传到美索不达米亚,东传到中国,其形制在传播过程中稍有改变。目前已有不少中国学者承认马车是从西亚传进来的。当然,也有一些中国学者认为中国马车与美索不达米亚马车不同,因此中国马车是“独有的”。不过在我看来,中国马车和高加索马车非常相似,所以不能仅凭中国马车和美索不达米亚马车的差异就断定中国马车的独有性。

中国学者非常希望弘扬中国文化,但是不同文化间没有高低之分。现在的中国大众很乐意使用最新的国际产品,这就正如明代末年中国南部的农民也迅速接受了西方的农作物。在此之前,唐代的首都汇集了来自欧亚大陆各地的人民,极大地影响了当时的风俗习惯。可见这种吸纳和包容一直存在于中国文化中。在更早的时候也不例外。现在中国政府提供各种项目让年轻学者到国外去留学与访问,这些机会非常难得,因为多接触其他文化以后,我们才可以判断什么是独有的,什么是共性的。

《中国社会科学报》:长期以来,您一直致力于研究《竹书纪年》,曾指出《竹书纪年》的错简问题,请您为我们详细介绍一下该研究。

夏含夷:《竹书纪年》是中国史学的重要课题之一。它是西晋时从汲郡古墓出土的,但到清乾隆时,学者开始怀疑所谓的“今本”是明代人伪造的(明代嘉靖以后,出现二卷本《竹书纪年》,被称为《今本竹书纪年》)。到了20世纪初期,王国维写了《今本竹书纪年疏证》,论证了伪造者所引用的史料,之后历史学家几乎都认同此书是伪造的。1985年我发现有一段文字,《今本竹书纪年》将其置于周武王纪年之中,但是鉴于很多原因我们可以知道这段文字应该置于周成王纪年里,这样的错置似乎是因所谓的“错简”而产生的。我之所以认为是错简,是因为这一段文字差不多有四十个字,而《竹书纪年》原整理者晋人荀勖在其《穆天子传序》里说在汲郡发现的文献“皆竹简素丝编,以臣勖前所考定,古尺度其简,长二尺四寸,以墨书,一简四十字”。如果确实是错简,那只能是荀勖整理竹简时造成的,他“谨以二尺黄纸写”以后,不会再有错简的可能。因此我写了文章《也谈武王的卒年——兼论〈今本竹书纪年〉的真伪》,指出至少这一段文字不可能是明代人伪造的,而只能追究到荀勖的错置。这篇文章发表以后引起不少讨论,无论如何至少说明《竹书纪年》是值得重新研究的。

此后,我又做了一些类似的研究,又在《今本竹书纪年》里发现了三处不同的错简证据,每一处都是四十个字。这些文章都收录在《古史异观》和《兴与象》里。但这并不是说《今本竹书纪年》是毫无问题的史书。我在文章中已经论证除这些错置的段落以外,荀勖还做了某些更改。然而无论如何,至少有相当一部分是可靠的,我们在研究古代历史,尤其是古代年代学时决不应该弃之不顾。现在我已经步入老年,有时会思考自己有什么学术遗产能留给后人,如果有的话,那恐怕就是这么一点贡献。如果能为《今本竹书纪年》翻案,我就满意了。

用发展眼光看古代文献 平衡“疑古”与“信古”关系

《中国社会科学报》:您后来在《重写中国古代文献》中提到过存世文献经过后世的不断整理,与原本有较大出入。您认为我们该如何对待传世的中国古代文献?

夏含夷:清末的俞樾曾在《古书疑义举例》的序言中说:“执今日传刻之书,而以为是古人之真本,譬犹闻人言笋可食,归而煮其箦也。”就是说,如果以为我们现在看到的古书都是古代真实的文本,那就等于听说竹笋很好吃,回家把席子煮来吃一样。例如,我们现在所说的《老子》与马王堆出土的帛书《老子》非常相似,但二者并不完全一样。西方有很多学者倾向于认同古史辨派的疑古思想,认为《老子》是公元前3世纪的战国后期才写定的。马王堆的《老子》分两篇,一篇是“道”,一篇是“德”,从某个角度看,《老子》作为完整一部书还不存在。但从另一个角度看,我觉得早在此之前已经有一部《老子》了,只是与我们现在看到的本子不一样。

在中国古代,文本还没有固定下来的时候,抄写者和作注者会混在一起。抄写者在抄写的过程中,对经文有自己的解释,会按照自己的家法来抄写,从而影响到经文。那些作注的人一边看一边抄写,一边作注一边传授。直到东汉,甚至到唐代,经文被刻在石碑上才逐渐固定下来。文献在最后固定下来之前,仍在不断地变化,历史过程也一样,无论有没有新数据,历史都会继续改变。现在的我们只是历史完成过程中的一个点,将来对文献还会有很多解释。

《中国社会科学报》:您曾提到《诗经》与《周易》的形成具有一定的联系,将占卜与诗歌联系在一起。能否介绍一下这方面的情况?

夏含夷:《诗经》和《周易》体现了同一个社会背景和宇宙观。这一宇宙观将人间世和大自然视作一个单元的两面。众所皆知《诗经》里有很多“兴”,这些“兴”往往是与人类社会相关的。《周易》卦爻辞里含有许多“象”,占卜者会判断“象”的象征意义来揭示人的命运。我认为《诗经》的“兴”和《周易》的“象”起着同样的象征作用。在《兴与象:中国古代文化史论集》一书中我细谈了这个问题。

《中国社会科学报》:目前西方学界对中国古代历史的认识中存在“疑古思潮”,能否介绍一下当前西方学界对中国上古历史的看法?

夏含夷:从20世纪二三十年代开始,西方学者大多对中国传统历史和文献的可信性一直持有某种程度的怀疑。这和中国当时盛行的疑古思潮是并行的。然而,自20世纪70年代陆续发现重大出土文献后,我们已经意识到古史辨派“疑古过头”。因此,现在中国国内出现了相当普遍的“信古思潮”。在国外,有不少学者很乐意看到这些真古的文献,但是恐怕很少有人会说他们信古。质疑是为学应有的态度。

这不仅仅是思潮的问题,还涉及某些具体问题。例如《礼记》是儒家经典,也是中国古代历史上最重要的文献之一。然而,一直都有人说《礼记》是汉人编的,说许多篇章也是汉人生造的。譬如传统的说法有:《坊记》、《中庸》、《表记》和《缁衣》是孔子的孙子子思所作。然而从20世纪30年代开始,一直有人怀疑这四篇是秦汉人造的。直到20世纪末21世纪初,郭店简和上博楚简中都发现了《缁衣》写本,证明了《缁衣》并非作于秦汉。很多人以为这一发现就可以推翻“疑古”,支持“信古”。我同意前者,但认为它不一定就支持信古。这里的“古”相当于《礼记》的《缁衣》,但《礼记》的《缁衣》与郭店简、上博简中的《缁衣》不仅次序完全不同,而且很多内容也不一样。如果说二者系同一本子,当然没有什么不对;若说二者是两个独立的本子也完全可以。楚简《缁衣》反映的可能是战国中期末年楚国的历史,而《礼记》本《缁衣》反映的肯定是汉代编者的历史。除《缁衣》以外,其他不少出土文献也与传世文献有一定出入。这就好像面对半杯水,信古的说杯子半满,疑古的说杯子半空,或者相反,由于两种思潮立场不同,得出的结论也不一样。

秉持“二重证据法”书写《剑桥中国古代史》

《中国社会科学报》:您曾参与编写《剑桥中国古代史》,当时是在什么背景下编撰该书的?反响如何?

夏含夷:《剑桥中国史》的第一卷题作《秦汉帝国》,但不包括先秦时代。据编者所言,20世纪60年代考古发现已经创造了一个“新信息的浪潮”,但当时西方还没有人对这些新证据和传统文献做出公认的诠释,因此编者决定以秦汉时代作为第一卷的开端。1987年该卷出版后,有很多书评批评了这一遗漏。之后该卷编撰者之一、剑桥大学教授鲁惟一建议我与他合编《剑桥中国古代史》。我们从1994年正式开始筹备,邀请了当时西方先秦文化史方面权威学者参加。全书共有十四章,核心部分是商、西周、春秋和战国时代,每一时代各有两章,分别针对“历史”问题和考古资料。

《剑桥中国古代史》出版后,中国和西方都有人发表了书评,多半比较客气,但是也有尖锐的批评。在中国批评最尖锐的是上海大学教授谢维扬,他先后在两篇文章中批判了我们编辑的历史观,认为作为西方汉学界的一部代表性力作,《剑桥中国古代史》对于古史史料学问题是有敏感意识的,该书在撰写结构上采用了并不多见的将地下出土资料与文献资料作“二元”处理的办法。首先,在复杂的古史史料学问题面前,该书希望避免在每一处关乎古史史料学原则的问题上作简单表态;其次,该书又试图通过这种“二元”的办法宣示其依据地下出土文物讲古史乃古史史料学之正宗的观念,而文献的地位则相应变成了“依赖性的”。因此该书虽没有正面将传世文献一棍子打死,但依其写法,文献作为独立古史史料的地位则暧昧了许多,甚至基本上没有了独立性。这种古史史料观也许并不是众多学者目前所能认同的。

美国加州大学洛杉矶分校教授史嘉柏则发表了与之全然相反的观点,他批评该书的缺点恰好是太重视传统历史资料和传世文献。他的论点也值得引用:“此书之价值更深一层也在于暴露了那几位学者之间的抵融,有意无意地也让读者间接参加辩论。辩论题目是什么?投稿者里面的考古学家如贝格利、罗泰等人在不同程度上认为要了解中国古代史必须摆脱传世文献的架子而直接在考古发掘文物之基础上建立新的历史解释,然后再以研究结果纠正补充旧文献上之缺点。而投稿者里面的历史学家则比较重视文献的历史性,以古代史书如《尚书》、《竹书纪年》、《逸周书》、《左传》等定为出发点,再旁参其他传世文献、出土文献等,即使不能完全使其一致,但最后还可以寻出所有资料之间的相通性。”

史嘉柏的观点能反映某些西方学者的看法:“在汉学正在国际化的关键时刻,最令西方学者疑惑的就是要了解中国的过去,对中国古代历史的了解应该是全新的、全科学化的、客观的呢?还是应该尽量融合历代中国人本身对过去的看法?一定要有所取舍,只是还不知道要取什么,要舍什么。”

《剑桥中国古代史》受到了来自两方面的批评,但我仍觉得我们的编辑工作和历史观是合理的。我和鲁惟一所秉持的最基本原则是要融合文字资料(包括传世文献和出土文献)和考古发掘的文物,写出一部全面、综合的先秦史。也就是王国维所提倡的“二重证据法”,也是西方典型的历史方法。史嘉柏以为“历代中国人本身对过去的看法”和“全新的、全科学化的、全客观的”历史观是对立的,我则不以为然。

全新的不一定是最好的,全科学化的、全客观的历史观恐怕也不存在。我非常重视考古资料,认为考古工作促进了当代史学的重大进步,但我也觉得先秦史永远离不开传世文献。