“如果时钟可以倒转,是否仍会出现人类的演变”?我们或许以为人类的进化是一个趋向完美的必然,但事实并非如此。自人猿揖别后,人类便在进化之路上与自然渐行渐远,对权力与物质的欲望斩断了人类与自然的阶梯,在兴盛繁荣之际,人类似乎已忘却原本的自然之性。生态危机是傲慢与偏见的惩罚,更是思想与行动的警钟,它促使人类重新回到生物学本身,找回那早已被遗忘的人作为生物的生存之道。马克思主义论证了人的能动性和受动性、内在尺度和外在尺度的统一,为生态价值观提供了理论的观念基础;而在另一端,让我们重新回到达尔文,回到生物智慧中去思考人的何去何从,寻找生态文明的生物学之道。

进化与同源性:不忘初始

追溯曾经的历史,自人猿揖别后人类便沿着一个独特的分支演化至今,但凌驾于自然界其他物种的优越感似乎使人类将自我的进化视为历史的必然。人类创造了辉煌的物质文明,同时也付出了惨重的生态代价,在这一过程中,人类似乎已然忘却自己原本只是自然演替的一个分支。1859年达尔文的《物种起源》揭示了基于自然选择的生物进化路径,继而1871年《人类的由来及性选择》又进一步论证了人类进化的生物学基础:这不仅包括物质性的躯体,即“我们应该坦率地承认人类与其他动物具有共同的起源”,还包括各种心理能力,特别是一直被认为是人类特权的道德感,“除了爱与同情之外,动物还表现了其他的一些品质,这在我们称之为道德”。不仅如此,达尔文很早就批判了人类固有的自大,“正是由于我们对自然的偏见与傲慢,才使得我们的先人声称他们是半人半神的后代”。由此,达尔文为人类的演化提供了一个全新的自然主义诠释,使人性得以回归自然并具有了科学的生物学基础,同时也进一步推动了生物与环境相互作用的研究。

19世纪60年代,达尔文的支持者德国生物学家哲学家恩斯特·海克尔(Ernst Haeckel)首创“生态学”(ecology)一词,到20世纪系统生态学的发展,在宏观上为人与自然的整体性系统特质提供了科学基础;而分子生物学的建立则在基因层面论证了生物的演化,而且其催生的分子生态学更是从微观层面揭示了有机体与环境相互作用的生态本质。

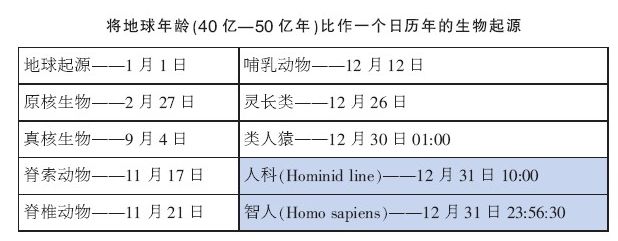

因此,回到达尔文,就是要牢记人类的自然之性和从属于自然的受动性,我们只是自然演替的一个分支,自然是人类生存的外在尺度,我们没有控制一切的权力和能力。如进化生物学家、达尔文奖章获得者恩斯特·瓦尔特·迈尔(Ernst Walter Mayr)在《走向新的生物学哲学》中所示(见下表),若将人类的历史纳入以一个日历年为限的整个地球生命演化史,其渺小及短暂可见一斑。回到达尔文,就是要提醒人类原本的生物之道和生存之道,只有不忘初始,才能在人与自然的统一中共生共存。

灭绝与偶然性:心存感恩

“如果时钟可以倒转,现存的各种生物是否还会以同样的方式发生进化?”2014年5月,生物学记者伊丽莎白·彭尼西(Elizabeth Pennisi)在AAAS官网专栏中再次提出了这一生物学持续争论的问题。这一问题也可转化为“如果时钟可以倒转,是否仍会出现人类的演变?”

有些人或许以为人类的进化是趋向完美的必然,但事实并非如此。进化总是与灭绝相伴而行,基于自然选择的进化论并没有为人类打开一条绿色通道。恩格斯曾特别强调:“达尔文学说是黑格尔关于必然性和偶然性的内在联系的论述在实践上的证明。”迈尔也曾指出,达尔文强调的变异性、偶然性、不确定性和多元性开辟了自然哲学的新纪元,而纵观自然演替史,人类的产生堪称一个奇迹,“新类群的起源主要是一种偶然事件……是由创始种群的遗传组成、基因型特殊的内部结构、为新种群提供选择压力的物理与生物环境等偶然因素决定”,“进化论者都深刻地认识到,能够演变出智能生命是一个多么令人难以置信的奇迹”。变异是进化得以发生的基本前提,尽管达尔文对变异阐释有着很大局限性,但其始终强调变异的不确定性并论述了“自然选择”发挥作用所需的杂交、隔离、个体数量、生态空间、物理及生物环境等各种复杂条件。因此,对达尔文而言,“自然”是“诸多自然法则的综合作用和产物”。

时至今日,分子生物学早已揭示了基因变异的偶然性与不确定性,而系统生态学则论证了达尔文的“生态空间”与人类社会复杂的非线性作用,而这一作用在消极层面的体现便是生态危机对社会与人类所产生的蝴蝶效应。而正是由于不确定性的存在,使得在整个生物演替的庞大分支中,灭绝要远远大于生存,正如达尔文所说,“依据生物分类方式,每一属的大量物种以及许多属的一切物种,没有留下任何的后代而是完全灭绝了”,“100个新物种中可能有99种灭绝而无法产生后代”。因此,当彭尼西再次提出上述这一生物学持续争论的问题时,我们或许应该重返达尔文去思考进化对于人类的启示。

因此,回到达尔文和生物学本身,就是要清醒地认识到,人类在自然演化中的出现是一个小概率事件,不存在从原核生物到人类的必然天梯。只有心存感恩、尊重自然,才能在人与自然的统一中存续繁衍。

溯因与非定向:主动担当

如果说“进化与同源性”和“灭绝与偶然性”提醒了人类的受动性和外在尺度,那么“溯因与非定向”则强调了人类的能动性和内在尺度。自然选择从未提供一个定向的进化路线,而是一个由结果追溯原因的非定向溯因过程。达尔文对自然选择的定义:“我将有利变异的保存以及有害变异的剔除称为‘自然选择’”。可见,自然选择并不产生变异而是保存能够遗传的已有的有利变异,它呈现的是生存竞争中业已适应的结果,正如迈尔所指出的:“自然选择严格来讲是一个后验的归纳过程,它只奖赏现有的成功从不设立未来的目标。没有人比达尔文更清晰地意识到这一点,因此达尔文提醒自己‘决不能使用高等或低等这样的词汇’”,“自然选择从不使自己对未来目标承担责任”。

同时,与社会达尔文主义者不同,达尔文从未将动物界适者生存的法则完全移植到人类社会。社会达尔文主义在19世纪一度盛行在20世纪中期却饱受争议,其将社会根植于某种生物科学基础而非宗教是一个巨大的进步,但其将生物规律机械移植到人类社会,特别是适者生存原则所导向的恶性竞争及其定向进步的理念被扩大化之后引发了诸多负面效应。生物学哲学家迈克尔·鲁斯(Michael Ruse)曾指出,很多人视社会达尔文主义为用幻想的生物学语言对现代自由放任资本主义最坏一面的重新描述。而达尔文在论证人类的演变过程中,则明确指出了自然选择的非定向和局限性以及人类演化的自然与文化的双重影响。正是这种溯因与非定向为人类提供了一个多元开放的未来,也为人的能动性和内在尺度的实现提供了机会与选择。

因此,回到达尔文,就是要时刻牢记基于自然选择的进化并没有为人类铺设一条通向完美的阶梯,人类的未来之路在很大程度上仍取决于自己的决策和选择。达尔文进化论所揭示的是只有更好地适应自然并与其和谐共生才能持续生存与进化。作为拥有智慧的物种,人类应肩负责任和担当,只有尊重自然、顺应自然并保护自然,才能在人与自然的统一中繁荣昌盛。抛开各种物质繁华,重回达尔文,重新回味似乎早已忘却的自然之性,方能发现那被遗忘的人作为生物的生存之道。

(作者单位:华东理工大学马克思主义学院)